『僕の野球人生』vol.12 石井 優成 学生コーチ

4年生特集『僕の野球人生』では、ラストシーズンを迎えた4年生に1人ずつ、今までの野球人生を振り返ってもらいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

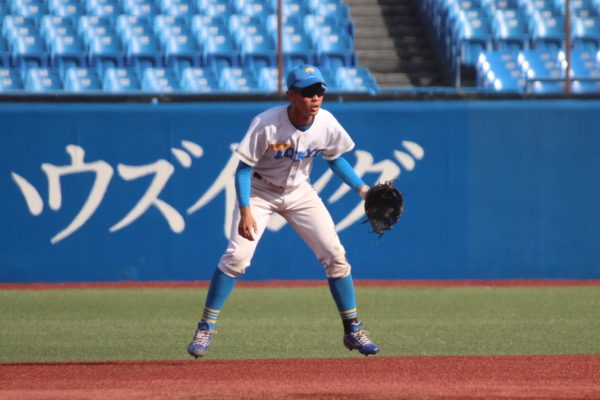

『僕の野球人生』vol.12 石井 優成 学生コーチ(4年/仙台二)

チームいちばんのユーモアとモノマネスキルを持つ黒武者(4年/外野手/渋谷幕張)からバトンを受け取りました、石井優成です。彼には数多くのセンスのあるいじりを浴びせてもらいました。

私が野球に興味を持ったのは、2009年のWBCのこと。最初は母親に嫌々見せられていたらしい野球に私は少しずつ引き込まれていき、決勝戦はテレビの前で食い入るように見つめていました。そこから、父親と家の前でバッティングをしたり、楽天の試合を見に行ったり、野球への熱が高まっていきました。学校から帰宅すると、毎日のように行われる姉とのテレビのチャンネル競争に勝利を収め、18時からの野球中継に夢中になりました。

小学4年生になり少年野球チームに入ると、野球の楽しさと苦しさの両方を味わうようになりました。いろいろなポジションを経験し、上手く行ったときの野球の楽しさを初めて経験しました。一方で、監督に怒られることも多く、周りの目を気にしてプレーするようになったのはこの頃がきっかけかもしれません。

中学校は練習時間が短く、しかも、「部活動」ではなくまさかの「サークル活動」という呼び方でした。「野球サークル」では、顧問に野球をやる意味や、野球人としての人間性をよく説かれていた記憶があります。このときの経験は今でも活きていて、自分の価値観の根っこの部分は中学校時代に培われたように思います。そんな野球サークルでも、最後の大会では地区の優勝候補に勝つことができ、強い相手を倒すという緊張感と楽しさを味わいました。

その後仙台第二高校に進み、野球部に入ることを決めました。

入学前の3月のある日、野球部の試合見学に行った私は、一人白いユニフォーム姿がシートノックを受けているのを見つけます。その人は新入生らしいが、なぜかもう先輩と仲良さげにしていて寄せ付けない雰囲気を放っていました。──酒井捷(4年/外野手/仙台二)です。私は直感的に、自分と正反対の人だ、と思いました。この直感は高校生活で裏付けられていきました。彼は自信家で、堂々としていて、野球の実力がありました。

そんな彼を含めた同期8人で高校野球は始まりました。自主性を重んじるチーム方針のもと、自分の力で考えて野球をすることが求められました。練習時間も増え、試行錯誤しながら自分の技術と向き合うことの奥深さを体感しました。しかし、良い結果はなかなか出すことができませんでした。1年秋の秋季大会では、サードで1試合3エラーを叩き出し、2年の夏大会では、チャンスの代打で凡退し、先輩の最後の夏が終わりました。

自分たちの代になり、キャプテンをすることになりました。一言で表すと、真面目だから、という理由だったような気がします。この一年は顧問の金森先生、そして外部コーチの早坂さんに、いわゆる「野球観」というものを叩き込まれました。相手に対する観察力や試合の流れを読む力など、技術以外の面も身につけることができました。この一年で身についた野球の価値観は、今でも自分の糧として活きています。

迎えた最後の夏の大会は、一回戦で敗れました。負けたという実感が湧かないくらい、あっという間で淡々とした試合でした。清々しいほどスコアブックは真っ黒で、私自身も何もすることができず、試合が終わりました。

もともと東大を目指していたわけではありませんでしたが、高校野球での不完全燃焼の思いが強く、より高いレベルで野球がしたいと思い、東大を目指すことにしました。夏の大会で負けた次の日、私は全くの無気力でしたが、学校帰りに塾の申し込みに行く捷に吸い込まれるようについていき、私の受験勉強も始まりました。

無事に合格することができ、入部前に初めて東大の試合を神宮に観にいきました。慶應相手に食らいつき、終盤まで接戦を繰り広げる姿に私は衝撃を受けました。今までは想像上のものだった六大学の舞台を身をもって体感し、これからの大学での野球生活に期待を抱きました。

東大野球部での生活は、今までにない野球づけの日々でとても新鮮でした。新入生練のあとダッシュで駅に向かい、授業を受けてまた午後に練習する。初めのうちはついていくので精一杯でしたが、いつでも野球をできる環境というのはとても幸せなものでした。

そして一番に驚いたのは、こんなにも野球が好きな人が集まっているのかということです。朝も夜も自主練をし、常に野球のことを考えている人たちと練習することができ、新しい学びを得る毎日でした。

最初の一年は、悔しい思いをすることが多かったような気がします。春のフレッシュ練では、全体の投内連携に入ることさえできず、球場の隅っこで基礎練をするだけでした。最初の一年生試合では、みんながホームランを連発する姿をただ見つめていました。

同期の内野には井之口(4年/内野手/ラ・サール)や青貝(4年/内野手/攻玉社)、臼井(4年/学生コーチ/静岡)がいて、何か自分が優っているところを見つけないと、試合に出ることもできないと思いました。特に井之口は、私にとって常に追いかけていく存在でした。ポジションも同じで、オープン戦では彼の後ろで試合に出ることが常でした。

その後夏の室蘭合宿を経て、秋のフレッシュでは、なぜか速くなっていた足の速さを買われてメンバー争いに関われるようになりました。3戦目の途中から出場することができ、初めて神宮のグラウンドというものを体感しました。セカンドから見た神宮の鮮やかな景色と、打席で喫した不甲斐ない三振の悔しさが、ここからの私のモチベーションとなりました。

冬を越えて迎えた春の鹿児島合宿。この合宿が私にとっての転機になります。ぎりぎりで合宿の枠に滑り込んだ私は、なんとかしてアピールしようと意気込んでいました。

合宿初日、アップを終えて最初のメニューは投内連携。私はそのランナーに入っていました。ホームにスライディングした瞬間、足が抜ける感覚を覚えました。診断はふくらはぎの肉離れ。1ヶ月程度で復帰できるとのことでした。フレッシュまでには戻れるだろう、このときはまだその程度の軽い気持ちでした。この怪我が野球人生最大の後悔になるとも知らずに。

1ヶ月、2ヶ月と経っても足が思うように動く気配はありませんでした。3つ目の病院でようやく出た診断結果は、膝の半月板損傷でした。気がつけば桜は散り、自分たちの代のフレッシュを迎えんとしているところでした。はじめは、まさか手術とは、という気持ちでしたが、次の病院でも手術を勧められ、ようやく現実のものとして手術という事実が自分の身に降りかかってきました。

学生コーチの永田さん(R6卒)にも相談し、「自分が4年生のときに活躍するイメージを持って、そのための決断をしよう」と言っていただきました。この言葉で私は手術を決め、リハビリが始まりました。

春のフレッシュでの明治との熱戦は、病院の待合室でツイッターの速報を追っていました。秋のフレッシュでの勝利は、ベンチ裏から眺めていたような気がします。同期が活躍し、楽しそうに野球をする姿は、より一層、自分がその輪に加われていないことの悔しさを大きなものにしました。チーム、仲間たちの中からふわふわと浮かび上がって、一人どこにいるかもわからず実感の伴わない日々を過ごしていました。

リハビリをしていく中で、私の野球に対する考え方が変わっていきました。それまでの私は、なんとかして試合に出たい、なんとかして評価されたいという気持ちで、自分の結果だけでなく他人の結果にまで一喜一憂していました。

しかし怪我をしてから、競争という土俵の上から離れて自分、そしてチームを見つめることが増えました。また、皆が練習している横でリハビリを繰り返し、このチームで一緒に野球をしたいという思いが強くなりました。その中で、皆それぞれ自分なりの努力をしていて、他人と比較して自分の存在意義を見出すことは意味のないことだと実感するようになりました。

秋のリーグ戦終わりには、自分たちの代から学生コーチを一人選出する必要がありました。同期の投票で数人を選び、そこから話し合って一人を決めるという形でした。怪我だったしさすがに選ばれないだろう、と思っていました。現実は違いました。朝起きると候補に選ばれたことを告げるLINEが届いていて、そこから話し合いが始まりました。

このとき私は、学生コーチになるつもりは全くありませんでした。ちょうどバッティングができるようになり始め、これから活躍していくことを意気込んでいたタイミングであり、復帰したら活躍できる自信がありました。このときばかりは、自分が投票されたことを恨みました。しかし、選手を続けたいという思いは他の人も一緒でした。話し合いは平行線のままで、最終的には太幹(酒井太幹/4年/学生コーチ/筑波大駒場)に決めてもらうことになりました。

その結果、数馬(伊藤数馬/4年/マネージャー/旭丘)が選ばれました。私は、自分が選ばれなかったことに安堵していました。このときはまだ、選手の道を絶たれた数馬や、それを自らで指名する側となった太幹の辛さを想像することすらできませんでした。

怪我が完治し、思い通りに動けるようになったのは年が明けてからのことでした。2月末にはすぐ、春の合宿が控えています。合宿のメンバー決めをかけたシートBTに向けて、夜に一人でバッティングをする日々でした。

シートBTは怪我をして以来、約1年ぶりの実戦の機会でした。打席は散々な結果であり、ヒットを打つイメージが持てませんでした。それと同時に、しっかりと結果を残す同期の姿を見て、Aチームとの間にある高い壁をまざまざと実感しました。

ここから半年は、怒涛のような勢いで過ぎていきました。Aチームの人との圧倒的な実力の差を自覚した私は、「結果を出している人は力があるから結果を出しているんだ。」裏返すと、「試合の結果は全て自分の実力の反映であるから、それ自体に固執するのではなく自分の実力と向き合うべきである。」と思うようになりました。

そう思うようになると、試合中の余計な不安は少しずつなくなっていきました。試合でミスをしたとしても、それが自分の今の実力なのだから、ただ練習するしかないという結論に至りました。

春から夏にかけて、B戦で多くの実戦機会をいただきました。自分の評価など余計なことは気にならなくなっていき、練習して、等身大の自分を試合で表現するということができるようになりました。バッティングでも結果を出せるようになり、セカンド守備も上達している実感がありました。一方で、実戦機会のために手を出したサードでは、送球ミスを繰り返しました。

多くの試合を経験する中で、私の頭の中にはある疑念が渦巻くようになります。「自分はAチームの人に通用する武器を持っているのか」というものです。足の速さは怪我をして以来平均程度に成り下がり、守備もバッティングも中途半端。結果云々の土俵に立つ前に、そもそもの地力が劣っているという自覚を持ちました。

自分自身に対するこの疑問は、一度姿を現したらなかなか消えません。練習を続ける自分とは別に、客観的な目で私を見つめる自分がいました。

そこで現れたのが「学生コーチになる」という選択肢でした。考えれば考えるほど、この選択が自分にとって現実的なものになっていきました。

もちろん、選手として神宮で活躍したい、という思いはありました。しかし、客観的に見て自分が通用しないであろうという考えも同時にそこに存在していました。そしてその命題は、何度も考えるうちに証明が繰り返され、まるで数学の定理のようにいつしか自明のものとなっていました。私には、命題が偽である可能性を追い求めてもがき続けるという決断はすることができませんでした。それよりも、それが自明であるということを受け入れ、その上で自分ができる行動を取ることを選びました。

この選択は今でも正解かわかりません。もがくことを選ぶ勇気がなかったのかもしれません。ですが、かくして私は学生コーチになることを決めました。

そこからの2,3ヶ月は、学生コーチになったときに貢献できるように、というモチベーションで取り組んでいました。今思うとかなり利己的な動機ですが、そのときの自分にとっては、それがあるからこそ野球に打ち込むことができていました。

10月になり最終カードの前の空き週。紅白戦が組まれていました。皆がリーグ戦へのアピールを目指す中、私はひっそりと選手として最後の試合を迎えていました。本当に久しぶり、いや、あったかもわからない井之口との二遊間でした。最後に井之口と組むことができたのはとても嬉しかったです。

結果はバントやファインプレーを決めながら、最後には試合を決めるエラー。悔しいというよりも、実力不足だなと感じました。

「やっぱり石井は無理か。」

これはある試合のあと誰かが言っていたらしい言葉です。この言葉を聞いたとき、妙に納得感がありました。自分のプレーに失望し、諦めを感じていたのは何を隠そう自分自身でした。

こうして私の選手としての野球人生は終わりを迎えました。

2年秋に学生コーチになった数馬。その思いは私には到底推し量ることはできません。ただ、数馬はこの一年Bチームを明るくまとめてくれて、本当に感謝しています。数馬がいなかったらBチームは成り立たなかったし、今同期がばらばらにならず一つにまとまれているのも、数馬のおかげだと心から思います。ありがとう。その裏では、数馬が辛い思いをしてきたことに少しでも気づけなくてごめんなさい。

新チームになり、学生コーチと走塁長としての日々が始まりました。

学生コーチという立場は、自分はプレーをしないのにも関わらず、選手たちに要求しなければならない。そのためには信頼を得なければならないと思いました。まして、自分は力が劣っているから学コになったのだから、信頼を得るのは簡単なことではないと思いました。その考えのもと、長い時間野球と関わり、受ける人がいようがいまいがノックを打ち続けました。

それでも心の中には、ぽっと出の学コが何かを言って受け入れられるのだろうか、という不安が常にありました。そしてその不安を埋め合わせるように、私は野球にのめり込んでいきました。

2月のこと。私がリーグ戦でベンチに入り、三塁コーチャーを務めることになりました。本来なら数馬がやるはずのポジションでした。数馬から直接、「走塁のことを一番わかっているから石井がやるべきだ。」と言われました。このとき、自分の立場に伴っている責任を強く感じ、これまで以上に頑張らなければいけないと思いました。

そんな中、リーグ戦直前の長崎合宿で、私は目の怪我をし、手術をすることになりました。春リーグの最初には間に合わず、初めは数馬がベンチに入ることになりました。直前のことで、数馬にもチームにも迷惑をかけて申し訳なかったですが、数馬が神宮のグラウンドに立つ姿をスタンドから見て、少し嬉しい気持ちになりました。

春の立教戦。この試合が私にとって最大の転機になります。2試合とも接戦を落とし、連敗となりました。初戦では、普段であれば出ないような走塁ミスが勝敗に直結しました。練習ではできているプレーでした。2戦目も、あと1点、一瞬の差で敗れました。

自分自身の甘さが露呈した試合でした。私が担当している走塁練習も、リーグ戦でミスが出た以上、練習のための練習に過ぎなかったのです。そして、チームがワンプレーに対するこだわりを持てていなかったのは、私自身がそのような雰囲気づくりを怠っていたからに他なりませんでした。

思えば選手時代も、こだわって努力をしたと自信を持って言えるでしょうか。自分で限界を決め、”それなり”の努力しかしてこなかったのではないか。同じ膝の怪我をした榎本(4年/外野手/渋谷幕張)と捷は、常人離れしたリハビリをして、活躍しているではないか。そんな彼らに、私が何かを求める資格があるのか。それだけの取り組みを私はこれまでしてきたのか──。

この立教戦は、いわば私のこれまでの野球人生の凝縮だったのです。

覚悟を決めました。それは、一球たりとも無駄にしないという覚悟です。学生コーチである私が誰よりも細部へのこだわりを持たなければ、チームにそれを伝えることはできないと思いました。

春リーグが終わり、気を新たに夏を迎えました。

しかし、チームの勝ちを願えば願うほど、自分の気持ちと実際にやっていることは乖離していきます。私は直接勝敗に関われるわけでも、目に見える成果を実感できるわけでもありませんでした。学生コーチとしての仕事がチームにどれだけの価値をもたらしているのか、その無力感を抱えながら、野球に囚われていく日々でした。

しかし、あるときふと気づきました。

学生コーチは、そもそもどんな価値があるのかもわからないということです。選手のように結果が数字として出ることはありません。取り組みに対する解答もありません。ただ、その存在するかもわからない価値を追い求めてもがき続けることそれ自体が、学生コーチに求められることなのだ。

そう思うと、無力感など持っていられませんでした。常に自分ができることを考え、何かを生み出すために行動し続ける。これが、学生コーチに課されていることでした。より一層、気が引き締まりました。

そんなゴールの見えない学生コーチという役割を続けることができたのは、選手みんなのおかげです。どんな気分のときでも、ノックを打てば前向きな気持ちになることができました。

それは何も、チームに貢献している実感を得られるからというような理由ではありません。

ノックのその一球を介して、選手の努力を肌で感じることができる。その努力と一対一で向き合うことができる。これこそが、私が学生コーチをやることの喜びでした。

このチームは、一人ひとり全員が野球に対して真摯に向き合い、努力を続けることができる集団です。そしてその努力を、互いに尊重しあうことができます。何か方向を違えることがあったとしても、根底にある、「野球が上手くなりたい」「チームをより良くしたい」という思いは共通していると思います。私も、皆の努力する姿を間近で見て、それ以上の努力をしなければいけないという気持ちが原動力になっていました。

三塁コーチャーから見る景色は特殊なものです。グラウンド上にいるものの、聞こえるかもわからない声で指示を出すことしかできない。コーチャーボックスとフェアグラウンドの間には、決して越えることのできない大きな壁があります。

それが、学生コーチの在り方です。プレーが始まってしまえば、できるのは選手に託すことだけ。ただ、託したと自信を持って言えるだけの、そしてそれを選手にしっかりと受け取ってもらえるだけの信頼、努力の積み重ねをしなければならない。

それは、最後の瞬間まで続きます。最後の最後まで、私が思う価値を求めて努力しようと思います。

10月4日、慶應一回戦。私たちはこのチームで初めて勝利を挙げました。この大好きなチームの一員として勝てたことがとても嬉しかったです。杉浦(4年/捕手/湘南)の涙を見た瞬間、勝ててよかったと心から思いました。

そしてその後は2連敗。勝ち点を取ることはできませんでした。1つのプレー、1つの判断が勝敗につながり、とても悔しかったです。同時に、今の自分に足りないところを痛感し、大きな糧を得ました。

最後の2カード、全力で戦います。

勝ち点を獲ろう。

同期へ

4年間ありがとう。みんなと野球ができて本当に楽しかったです。みんなの努力はきっと実を結びます。あと少し、最後まで頑張ろう。

捷へ

捷の堂々とした姿は、誰よりも積み重ねた努力に裏付けられたものだと感じています。副将として、自分がどんな状況でもいつもチームを盛り立ててくれて本当にありがとう。誰よりも結果を追い求めているはずなのに、どんな結果だろうとそれを表に出さないで、いつも前向きにチームを引っ張ってくれて、心強かったです。高校時代は僕は何もすることができなかったから、最後くらいは捷の野球人生に貢献できるように最後まで頑張ります。勝ち点とろう。

後輩へ

全員にとって、頑張ろうと思えるような良いチームになれたかはわかりませんが、僕なりに、そうできるように努力してきたつもりです。みんな自分のことだけでなく、チームを良くしたいと考えていて、とても尊敬しています。あと少し、よろしくお願いします。後輩のうちはのびのび楽しんでください。

小村(3年/内野手/私立武蔵)へ

小村の野球に対する真面目さ、練習量はとてもすごいと思います。この一年たくさん一緒に練習できて、僕は嬉しかったです。この一年で確実に成長しているから自信を持ってください。ここからも、うまくいくことばかりではないし、思い通りにならないこともあると思うけど、前を向いてチームを引っ張っていってください。後輩たちも、小村の姿を見ています。

樋口(2年/内野手/海城)へ

野球に対する考え方が2年生とは思えないくらいしっかりしていて、とても尊敬しています。この秋リーグはどんな状況でも試合で活躍していて、感動しました。樋口は楽しんでいるときが、良い結果がいちばん出ている気がするので、最後までのびのび頑張って。2年後どんな選手になっているのか今から楽しみです。

後輩学コへ

この一年、みんなの視野の広さ、行動力にとても助けられました。ありがとう。来年きっと良いチームになるだろうと今から確信しています。

特に本岡(3年/学生コーチ/基町)へ

いま本岡が頑張っていることは間違っていないと思います。今の取り組みを続けていれば、結果も信頼も伴ってくると思います。これからも頑張ってね。

高木さんへ

怪我をしたときのリハビリから、走塁のトレーニングの指導まで、たくさんお世話になりました。リハビリのとき、僕がただこなしているだけのことを見抜いて甘さを指摘してもらいました。そのときは少し反発してしまった記憶がありますが、いまその言葉のありがたさを身をもって感じています。本当にありがとうございました。

新小岩の小林さん

怪我の期間、小林さんとリハビリしながら話す時間が、僕にとってリフレッシュになっていました。たくさんの時間を費やしていただき、心から感謝しています。その分、選手で活躍するという形でそれに応えられなかったことは悔しいです。最後良い報告ができるように頑張ります。本当にありがとうございました。

家族へ

どんな時でも僕のことを見守ってくれてありがとうございました。学生コーチになる連絡をしたときに、電話越しに泣いている声を聞いたときは申し訳ない気持ちになりました。大学では今まで活躍する姿を見せられなかった分、最後勝ち点をとって喜んでもらえるように頑張ります。

これが、私の野球人生です。ありがとうございました。

次は、深夜にバッティングをしていたことでおなじみの臼井です。彼の野球人生の裏には何があったのか、僕たちも興味津々です!是非ご覧ください!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次回は10/9(木)、臼井捷翔学生コーチを予定しております。

主将

主将

前の記事

前の記事