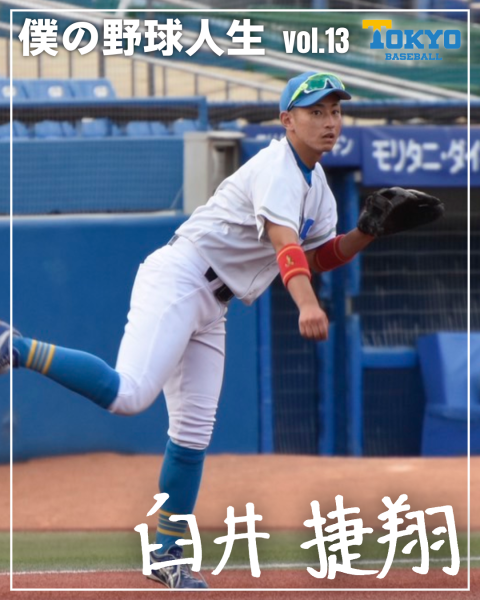

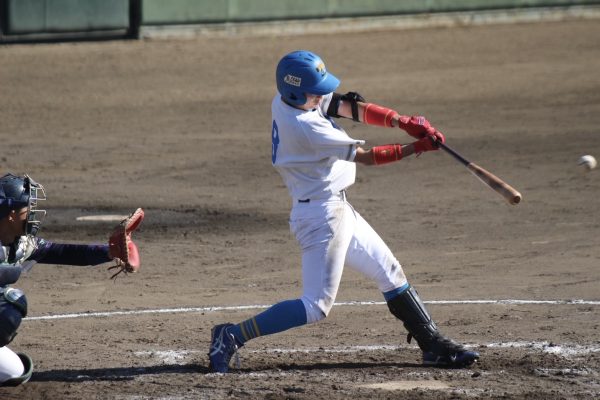

『僕の野球人生』vol.13 臼井 捷翔 学生コーチ

4年生特集『僕の野球人生』では、ラストシーズンを迎えた4年生に1人ずつ、今までの野球人生を振り返ってもらいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『僕の野球人生』vol.13 臼井 捷翔 学生コーチ(4年/静岡)

チーム1のイジリしろを持つ男、我らが愛されサードコーチャーの石井(4年/学生コーチ/仙台二)からバトンを受け取りました、臼井捷翔です。

あまり思い出などは覚えていないタイプだと思っていましたが、いざ書き出してみると凄い量、改め、「バカ長く」なってしまいました。

大学の4年間については、自分が情けなく、振り返るのも苦痛でしたが、頑張って正直に書きました。

思ったことをダラダラと羅列しただけの拙い文章ですが、最後まで読んでくださると嬉しいです。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

正直、野球との出会いがいつだったのかはあまり覚えていない。

物心がつく頃には、アニメMAJORに夢中になり、

毎晩のようにカープの中継を見ていた。

今思えば、僕に野球をやらせようとする父の策略に完全にはまっていたように思う。

生まれも育ちも静岡の僕が生粋のカープファンなのも、父の影響である。

憧れは、東出輝裕。

左打ち、俊足巧打の二遊間に強く惹かれた。

毎日のように家で壁当てをし、週末には父と野球ごっこをした。

ど田舎ゆえの広い庭を存分に活用し、気楽で楽しいだけの野球を満喫した。

小学3年生になるタイミングで、少年野球チームに入団した。

同じ小学校の友達もおり、同年代の友達とやる野球は楽しかった。

特に好きだったのは内野ノックのゲッツー練習。

ショートやセカンドの守備につき、東出や梵になりきって打球を捌いた。

練習後や練習がない日には、よく父が練習に付き合ってくれた。

ノックをしたり、打撃練習をしたり。

父は野球経験こそないが、自分なりに勉強をして僕に技術指導をしてくれた。

基礎体力を養うための走り込みなど、楽しかった練習ばかりではなかったが、本当に真剣に練習に付き合ってくれた。

おかげで、野球の実力は日に日に上達していくのが感じ取れた。

本当に楽しかった。

ただ、チーム自体はとてつもない弱小だった。

所属した4年間で、試合に勝利した記憶は両手の指で足りる。

下手したら片手で足りる。

4年生の頃から6年生主体の試合にも出させてもらった。

6年生になってからは、念願だったショートのレギュラーも掴んだ。

ただ、試合に勝って喜んだ記憶はほとんどない。

少年野球では、試合に勝つことの楽しさを味わうことは出来なかった。

それでも、野球自体の楽しさは存分に教わった。

最終回、1点入ればサヨナラ勝ちの1アウト、ランナー3塁の局面。

監督は打者が誰であっても、スクイズのサインなど出すことはなかった。

「打ってヒーローになって来い」

結果、試合には勝てない日が続いた。

でも、大きく育ててもらった。

純粋な野球の面白さを学んだ。

ヒットを打った時、三振を奪った時、思い切り褒めてもらった。

細かい野球を早いうちから学ぶのも大切だろう。

ただ、それ以上に大事なことを教えていただいた気がする。

僕がここまで長く野球を続けてこられたのも、このことが大きいと思う。

結局、野球の魅力を肌で感じながらも、

僕の少年野球は大して結果を残せないまま終わった。

中学生になった。

中学校の部活で野球を続けるか、

硬式野球のクラブチームに入団するか、非常に悩んだ。

小学校からの友達と引き続き一緒にやるのか。

高いレベルの野球に挑戦してみるのか。

父にも背中を押してもらい、最終的には硬式野球を選んだ。

友達を裏切ってしまったような罪悪感が少しだけあった。

小学校時代と打って変わり、中学で所属したチームはレベルが高かった。

先輩のプレーのレベルの高さに圧倒された。

中学生になっても、父は引き続き僕の自主練習に付き合ってくれた。

と言うより、中学生になってからは、父に自主練をやらされていたというような日も多かったように思う。

自発的か否かは置いておいて、中学時代はかなり練習をした。

毎日のように監督宅に併設された室内練習場に通った。

父がトスしてくれるボールを打ち続けた。

チームは強かった。

1年生の時、2つ上の先輩方は、1年間で3回も県大会を制した。

中日本大会や東海大会など、県大会のさらに上の舞台に先輩方が何度も連れて行ってくれた。

その度に、先輩方のレベルの高さ、対戦相手のレベルの高さに圧倒された。

僕自身は、全く試合に出られなかった。

公式戦だけなく、練習試合でもほとんど出番はなかった。

監督は、足が速い選手が大好きだった。

盗塁、エンドラン、スクイズなど、いわゆるスモールベースボールが大好きな監督だった。

僕はこの頃から鈍足だった。

2年生になった。

父との毎晩の特訓の成果もあり、少しずつ試合でも使ってもらえるようになった。

公式戦でもベンチには入れてもらえるようになった。

2年生の時も、チームは強かった。

何度も県大会を制した。

県外への遠征に何度も行った。

ただ、公式戦での僕の出番は無かった。

この頃、チームのエースで4番だった、1学年上の亮兵さんとよく一緒に練習をするようになった。

全体練習後、真っ暗になるまで行われるのが常だった亮兵さんの自主練習に、

ある日を境に混ぜてもらうようになった。

言うまでもなく、亮兵さんは僕の何倍も野球が上手かった。

おまけに、学校の成績も良かった。

そんな亮兵さんは、僕のヒーローだった。

口数は少なく、積極的にアドバイスをくれるような人では無かったが、

とにかくかっこよかった。

2年生の時、中日ドラゴンズカップという、東海圏のチームが集まる割と大きな大会の準決勝まで、チームが勝ち進んだ。

準決勝の日、僕らの試合は第2試合だった。

ナゴヤ球場の外周でアップをしながら、先に行われていた第1試合の戦況を眺めていた。

マウンドには、飛騨高山ボーイズの根尾昂がいた。

中学生が当たり前のように、140キロ代中盤の速球を投げ込んでいた。

衝撃だった。

そんな根尾選手を擁する飛騨高山ボーイズが、その試合に敗れた。

衝撃だった。

自分の想像の遥か上を行く世界があることを知った。

特に自分の実力に自信を持ち始めていた訳ではなかったし、

そもそもチーム内でレギュラーになれてすらいない、公式戦に出場できてすらいない状況であった。

それでもなお、確かな挫折だった。

3年生になった。

亮兵さんは、静岡高校という高校に進学した。

僕が暮らす県東部からは離れた静岡市にある学校だった。

亮兵さんが進学するまでは、その高校についてあまりよく知らなかった。

勉強においても野球においても県内1と言われていることを後から知った。

この頃はまだ、すごい人がすごい高校に行ったな、くらいにしか考えていなかった。

自分もその学校に行こうだなんて思いもしなかった。

ただ、そう遠くはないところに、さらに高いレベルの野球に挑戦できる環境があることを知った。

2年生の冬ごろ、父との毎日の打撃練習が急に花開いた。

父の指導が完全にはまった。

バッティングというものを完璧に掴んだ。

そんな感覚だった。

冬が明け、対外試合が解禁されると僕はヒットを量産した。

打てる気しかしなかった。

打席で考えること、全てが上手くいった。

3年春のシーズンインから、夏の引退まで、僕は5割後半の打率を記録した。

人生で1番野球が楽しい期間だった。

もともと守備は無難にこなせていた僕にとって、レギュラー獲得はもはや時間の問題であった。

そして、春の公式戦前にファーストのレギュラーの座を獲得した。

希望していたショートのポジションでは無かったが、素直に嬉しかった。

背番号3を背負い、打順も5番まで上がった。

ただ、いくら打撃でアピールしても、打順が5番より上がることは無かった。

俊足好きのスモールベースボール監督のもとにいて、僕はあまりに鈍足だった。

「足さえ速ければお前も良い選手なんだけどな」と言われた。

普通に不満だった。

僕らの代も、公式戦ではそこそこの成績を残した。

県大会も制した。

僕自身も試合を重ねるにつれて、野球の実力に自信を持つようになった。

高校では、さらに高いレベルでやりたいと考えるようにもなった。

また、当時から学校の成績が良かったこともあり、

勉強のレベルが高い学校に行きたいという思いもあった。

僕の心は自ずと1つの高校に惹かれていった。

「静岡高校に行きたい。」

ただ、そんなに簡単な話では無かった。

僕の実家から静岡高校までは、100km近く離れている。

進学するとなると、両親に係る負担の大きさはかなりのものだということは、

中学生の僕にもすぐに理解できた。

なかなか、両親に静岡高校に行きたいなんて言えなかった。

そんなある日、チームの全体練習が終わり、帰宅する車内で

「静高行きたいんだろ?」

と父に唐突に言われた。

父には、僕が考えていることなど容易に分かるようだった。

「お前がやりたいなら応援してやる」

と言ってくれた。

父に背中を押される形で、僕は静岡高校を志望校に掲げて受験勉強を始めた。

受験勉強の甲斐あって、静岡高校に合格し、進学することとなった。

父をはじめ、家族はみんな喜んでくれた。

高校生になった。

入学式の日の朝、人生で初めて実家を出て、寮に入った。

高校生活への期待もありながらも、実家を離れる寂しさもあった。

勉強も野球も手を抜かず文武両道で頑張ろうと意気込み、入学式を迎えた。

入部に際して、希望するポジションを訊かれた。

本当はショートと言いたかった。

ただ、裁量枠で入ってきた同期にはショートが多かった。

怖気付いた僕は、ショートではなく、サードと答えた。

入学してすぐ、やばいところに来てしまったと悟った。

練習の厳しさや、規律の厳しさ、上下関係の厳しさなど、ある程度は覚悟を持って入学したつもりだった。

静高野球部のそれは、僕の想像を遥かに超えていた。

夜遅くまで続く練習。

早朝からのグラウンド整備。

1年生に課せられる、笑顔禁止のルール。

あげ出したらキリがない。

3年間やり切るイメージは全く湧かなかった。

体力がなかった僕には、野球も勉強も両方頑張るなんて到底無理だと悟った。

両方頑張ろうとすると、両方中途半端になることは明らかだった。

1年生の5月に文武両道は諦めた。

赤点を取ると部活に出られなくなってしまうため、最低限の勉強をして赤点を回避しつつ、野球に全熱量を注いだ。

ただ、梅林さん(R6卒)をはじめとした先輩方は、部活動後に当たり前のように勉強に取り組んでいた。

僕は、部活動後に課題の答えを写すだけでも精一杯だった。

裁量枠の同期たちは、少しずつ全体練習にも入るようになり、練習試合デビューも飾っていった。

僕は、全体練習にすら入れてもらえなかった。

フリーバッティングでの、外野での球拾いが唯一ボールに触れる時間だった。

2つ上の先輩が夏の県大会で敗れ、新チームとなった。

それまで、全く全体練習に入れてもらえていなかった僕も、内野ノックやフリーバッティングなどの限られた練習には入れてもらえるようになった。

ただ、実戦機会は全く与えられなかった。

秋の大会が始まると、同期は当然のようにベンチ入りメンバーやスタメンに名を連ねた。

まだ、対外試合や実戦練習、連携練習にも入ったことのない僕との差は広がる一方だった。

この秋、チームは東海大会を制し、来春のセンバツの出場がほぼ確定した。

神宮大会にも出場し、ベスト4まで進んだ。

同期の來音(齋藤來音/慶應義塾大学/R6卒)は毎試合、上位打線に名を連ね、当たり前のように活躍していた。

なんかもう、遠い存在だった。

シーズンオフに入る直前の最後の練習試合で、初めてベンチに入れてもらった。

期待されていないことが分かっていたからか、緊張はあまりなかった。

試合後半、代打から試合に入った。

久しぶりの実戦の打席は楽しかった。

結果はセカンドへの内野安打。

勢いあまって、ファーストベースへヘッドスライディングをした。

決して褒められた打撃ではなかったが、初ヒットは素直に嬉しかった。

シーズンオフに入った。

実戦練習や連携練習がなくなり、自ずと僕も全体と同じメニューに全て参加できるようになった。

練習のほとんどはゴロ捕などの基礎練習だった。

内野手のほとんどが二遊間の練習に入っていた。

サードの練習に入る人が、僕とサードのレギュラーであった成瀬さんの2人しか居らず、

成瀬さんとタイマンで基礎練習をするようになった。

転機は突然訪れた。

当時の部長の先生で、今は掛川西高校で監督をされている大石先生が、成瀬さんを指導するために、サードの基礎練習につきっきりになった。

指導のメインはあくまで成瀬さんだった。

それでも、2人しかいないということもあり、僕も指導を受けることができた。

成瀬さんへの指導も、我事のように聞いた。

練習はキツかった。

股割りでコーンの間を往復したり、股割りの姿勢を維持したまま永遠にゴロ捕をしたり。

そんな地味な練習が1時間ほど続き、その後1時間の内野ノックに入っていく。

アホほどキツかった。

けど、上手くならない訳がなかった。

日に日に自分の守備が上達しているのが分かった。

少しずつ野球への自信を取り戻した。

しんどかったオフシーズンも気がつけば終わっていた。

怒涛の4ヶ月だった。

依然として、レギュラー、いやベンチ入りですら、夢のまた夢という状況ではあった。

ただ、この1年生の冬の4ヶ月で、この部でやっていく確かな自信を手に入れた。

実戦が始まると、中学時代に武器としていた打撃でも結果が出るようになった。

冬を超えてスイングにも力強さが出てきた。

センバツのベンチ入りメンバーが発表された。

当然のように外れた。

かすりもしていなかったと思う。

多くの同期がベンチ入りメンバーに名を連ねた。

チームはセンバツで1勝をあげ、2回戦で敗れた。

同期も活躍していた。

來音は3番を任され、ヒットを量産した。

2年生になった。

有望な後輩がたくさん入ってきた。

練習試合に出られる機会はそう多くはなかったが、着実に経験を積んでレベルアップしている実感はあった。

気がつけば、夏の県大会を迎えていた。

僕は全くベンチ入りに絡めないままだった。

チームは4回戦で敗れた。

1つ上の代の先輩方は、ここ数年の静岡高校でも1番強いと言われるような代だった。

当然のように勝ち進んでいくものだと思っていた。

先輩方が引退し、翌日から新チームの練習が始まった。

僕らの代になった。

監督から直々に指名を受け、分析長になった。

野球での期待が薄いことの裏返しのような気もしたが、悪い気はしなかった。

野球で活躍したいという思いも変わらず強く持っていたが、チームの勝利に貢献したいという思いも同じくらい強いものだった。

寮母さんに直々にお願いされて、寮長にもなった。

部屋が一番きれいだからという理由だった。

前の代からバリバリの主力だった來音がサードにコンバートされた。

スタメン奪取の夢が完全に絶たれたような気分だった。

競いもせずに負けを認めていた。

それまでは、ベンチ入りにかすりもしない状況の中でも、ゆくゆくはサードのスタメンを張るという目標は確かに持っていた。

そこが少なからず揺らいだ。

ただ、ベンチに入りたいという思いは変わらずあった。

サードのスタメンへの思いが残っていたかと言われたら、正直、自信はない。

でも、両親に迷惑をかけてまで進学した高校で、ベンチにすら入れませんでしたなんて、許されるはずはなかった。

決して多くはない実戦機会でなんとか結果を残した。

シートバッティングでは、それまで遠い存在だと思っていた同期の投手陣からも安打を放った。

秋季大会の地区予選で、念願のベンチ入りを果たした。

背番号は20。

ギリギリだった。

本当に嬉しかった。

地区予選の2試合目からは背番号19を背負った。

ファーストコーチャーと伝令を務めた。

分析長としての仕事も、責任感を持って遂行した。

監督は毎試合、僕の意見を聞いてくれた。

僕が相手のシフトに対してバスターが有効だと言えば、それまで無かったバスターのサインを用意し、試合で実践してくれた。

チームは、途中、敗者復活戦に回りながらもなんとか県大会に駒を進めた。

県大会では、背番号15を背負った。

チーム内の立場が変わった訳ではない。

代打待機することはあっても、実際に出番が回ってくることは無かった。

ただ単に背中の数字が小さくなっただけだったが、ステップアップしている嬉しさはあった。

県大会では、準決勝で敗れたものの、3位決定戦に勝利し、静岡県の第3代表として東海大会に進んだ。

東海大会でも背番号15を背負った。

1回戦で中京大中京にコールド負けを喫した。

僕の出番はなかった。

僕らのセンバツへの夢は儚く散った。

その後の練習試合で、僕はかなり結果を残した。

新チームになってから、シーズンオフに入るまでの打撃成績では、チーム内首位打者になっていた。

打率は5割を超えていた。

ただ、主力の人と比べると、打席数は半分程度しかなく、

また、僕が主に出場していたのはダブルヘッダーの2試合目であり、主力の人が対戦する投手と比べると、レベルが一段階落ちる。

プロ野球に例えるなら、ファームでの規定打席未達の非公式打率のような状況。

チーム内首位打者というのは表現として適切ではないだろう。

ただ、僕が春以降の公式戦での自分の活躍に胸を躍らせるには、十分な数字だった。

高校生活2度目のシーズンオフに入った。

この頃には、スタメン奪取の夢を再び見始めていた。

來音は外野手に再転向した。

サードの定位置が空いた。

願ってもないチャンスだった。

ライバルは多かったし、客観的に見たら僕がサードの定位置を取るなんてことはあり得ない話だったのかもしれない。

多くの内野手がサードの練習を始めるようになった。

それでも僕にとっては、來音が絶対的に君臨していた秋と比べると、状況は好転していた。

無我夢中で練習した。

それまで放置してきた足の遅さにも向き合った。

アジリティトレーニングや、ラダー、短ダッシュに毎日取り組んだ。

50m走は6.7秒で走れるようになった。

依然としてベンチ内では1番の鈍足ではあったが、人並みの脚力は手に入れることができた。

その時は突然だった。

オフシーズンの終了が目前に迫ったある日の練習中。

普段通りフリーバッティングの内野守備についていた。

僕に向かって飛んできたはずの打球が途中で消えた。

気がついたら打球は外野に抜けていた。

それから、似たような経験をすることが増えた。

自分に向かって飛んできた打球が途中で消える。

明らかな異常だった。

すぐに眼科を受診した。

診断結果は、眼球打撲。

重度の飛蚊症と光の調整機能の低下が原因とのことだった。

目の補助のためにサングラスをかけてプレイするようになった。

春のベンチ入りが危うくなった。

春の地区大会の初期登録に僕の名前は無かった。

春の地区大会初戦を翌日に迎えた日、監督に呼び出された。

「明日、出れるんか。」

真っ直ぐ聞かれた。

「いけます」と即答した。

そう答える他なかった。

ベンチに入れることは嬉しかったが、自分が入って良いのかは少し疑問だった。

サングラスをかけるようになり、目の症状はそれほど気にならなくなった。

とは言え、実戦での結果は全くと言って良いほど、出ていなかった。

当日のメンバー変更により、背番号18をつけて春季地区大会のベンチに入った。

背番号5は有望な後輩の手に渡った。

サードの定位置は遠いものとなった。

チームは春季大会の初戦でまさかの敗戦をした。

厳しい冬の練習を超えて、自信をつけた矢先の出来事だった。

チーム内に重い空気が流れた。

それ以降、ハードな練習が続いた。

夏の甲子園出場に向け、チームは再始動した。

僕自身も、公式戦に出られるラストチャンスということもあり、気合いが入った。

ただ、実戦で結果が出ない日が続いた。

目の症状はほとんど気にならなくなり、もはや言い訳でしかなくなっていた。

毎年5月に、静岡商業との定期戦がある。

歴史ある定期戦で、静岡の高校野球の聖地、草薙球場で吹奏楽部、応援団なども参加して行われる。

もちろん真剣勝負ではあるのだが、3年生の晴れ舞台という一面もある。

僕はこの日、序盤の投手交代のタイミングで代打として、背番号16をつけて打席に入った。

散々聞いた静岡高校の応援歌が流れていたが、その応援歌を自分の名前のコールで聞くのは初めてだった。

後から聞いた話だが、母はこの時、スタンドで号泣していたらしい。

ずっと迷惑をかけてきた。

やっと息子がベンチ入りしたと思ったら、全然公式戦で出番がない。

そうこうしているうちに、秋が終わり、春が終わった。

残されたのは夏だけという状況の中で、憧れた名門のユニフォームを着て、憧れた名門の応援歌を背に打席に立つ息子の姿をようやく見せることができた。

応援歌を「臼井」のコールで歌わせてあげることもできた。

捉えた打球は三遊間を破り、レフトの前に弾んだ。

夏への期間が短くなっていくにつれて、僕の立場も危うくなっていった。

器用さを買われ外野の守備にも挑戦した。

ユーティリティという、僕のアイデンティティが確立された。

ただ、1番結果を残さなくてはならない打撃で結果が出なかった。

夏のベンチ外を覚悟するようになった。

夏の県大会を1ヶ月後に迎えた頃、監督と2人で話す機会があった。

何を話したのかはあまり覚えていないが、かなり長いこと話しこんだ覚えがある。

夏の大会では、ひとつの甘えや温情が命取りになる。

普段から監督が言っていたことであった。

温情をかけてやることはできないから、なんとか結果を残せ。

そう監督に言われ、最後に、頑張れと言って送り出された。

その後は、代打でチャンスを多くもらった。

バントの技術を買われていたこともあり、送りバントの局面で代打に出ることもあった。

そのチャンスを僕は掴むことが出来なかった。

最後の夏、背番号をもらうことは出来なかった。

春からメンバーが変わったのは、僕のところだけだった。

悔しいという気持ちより先に、両親への申し訳なさで涙が出た。

メンバー発表があったその日、練習後に寮母さんに、

これから病院があるから帰り遅れますという見え見えの嘘をついた。

23時を回っていた。

嘘が下手である。

高校近くの公園で泣きながら父親に電話をかけた。

ごめんなさいと謝ることしか出来なかった。

散々迷惑をかけて、自分の希望を押し通した静岡高校への進学だった。

両親は嫌な顔をせずに僕のサポートをしてくれた。

結果で応えることは出来なかった。

本当に申し訳なかった。

情けなかった。

すぐに気持ちを切り替えることは出来なかった。

それでも感情を押し殺し、必死にチームのために動いた。

毎日バッピをした。

バッピがめちゃくちゃ上手くなった。

ポジション別練習で外野のノックを打つようになった。

監督がフライを打つコツを教えてくれた。

分析長としての仕事も増やした。

どこまで本気だったかわからないが、次第に同期たちが、

臼井を甲子園に連れていくぞと言ってくれるようになった。嬉しかった。

春の初戦敗退が嘘のように、チームは強くなっていた。

夏の県大会は破竹の勢いで勝ち上がった。

決勝戦の最後のアウトを取ったあの瞬間の喜びは今でも忘れることが出来ない。

本当だったら、あの瞬間グラウンドにいたかった。

あのマウンド上に広がる歓喜の輪の中に僕もいたかった。

悔しかった。

本当に悔しかった。

その気持ちを差し引いてなお、めちゃくちゃ嬉しい優勝だった。

チームの甲子園出場が決まった。

全国制覇を目標に掲げた僕らの3年間は、夏の甲子園1回戦で終わりを迎えた。

やり切ったという充実感がそこにはあった。

高校3年間でただの1度も公式戦に出場することは出来なかった。

甲子園の地にも、甲子園練習でしか立つことが出来なかった。

それでも、僕は3年間頑張ったのだと自信を持って言える。

中学生の頃の文武両道への憧れを捨て、アホほど練習して、野球に向き合った3年間だった。

野球はもういい。

いい意味でお腹いっぱいだった。

少し時を遡るが、高校3年生の春に、野球部の2学年上の先輩だった奥田さん(R5卒)が、東京大学に合格した。

3年間野球部をやり切った後の合格は、静岡高校野球部の長い歴史上初の出来事とのことだった。

その時は、東大に野球部があることも知らなかった。

大学で野球をやろうなんて気持ちもなかった。

ただ、学業面において東大への憧れはあった。

奥田さんがすごくカッコよく見えた。

僕にも行けるかなと密かに思った。

甲子園で敗れ、引退が決まったその日、梅田の宿舎で受験勉強を始めた。

高校1年生の内容からだった。

目標はひとまず東京大学に据えた。

目標が高い方が頑張れる気がするという考えからの目標設定だった。

奥田さんへの憧れもあった。

浪人ありきの目標設定だった。

野球を引退する前から、両親は

「野球頑張るなら、1浪くらいしていいから野球に集中しなさい」

と言ってくれていた。

今になって、本当に恵まれた環境にいたんだなと、両親への感謝が尽きない。

この目標に1mmも野球由来の要素はなかった。

現役では、東大の足切りを突破するのがやっとだった。

野球で培った体力と集中力でなんとか足切りは突破した。

ただ、2次試験はそんなに甘くなかった。

不合格となり、浪人することが決まった。

同じ年、静岡高校野球部の1学年上の先輩だった梅林さんが東大に合格した。

野球部に入るとのことだった。

少し東大の野球部に興味を持ち始めた。

1年後。

1浪で東大合格の目標を達成することが出来なかった。

両親に頭を下げて頼み込み、2年目の浪人をすることになった。

2浪目の1年間も辛い日々が続いた。

精神的にも体力的にもきつい1年間だった。

そんな時、支えになったのは高校時代の先輩、後輩、そして同期が新たな進路で活躍する姿だった。

東大では、梅林さんが少しずつ頭角を表し始めていた。

同じ六大学の明治では村松さん(R5卒)が、立教では黒岩さん(R5卒)が、それぞれリーグ戦で結果を残し、レギュラーの座を奪おうとしていた。

來音も慶應で活躍していた。

1学年後輩の相羽は、高卒1年目にして都市対抗の舞台にスタメンで立っていた。

みんな僕より野球の上手い人たちだったが、そんなかつての仲間が、苦労しながらも、それぞれの道を切り開いていく姿には、とても勇気をもらった。

そして、梅林さんや村松さん、黒岩さんや來音ともう一度同じ舞台で野球ができる可能性があるならと、東京大学に合格した暁には、野球部に入部することを決意した。

高校野球を終えてから期間が空き、すっかり気分が変わっていた。

2浪の末、東大に合格し、野球部に入部した。

高校では諦めた文武両道を実現したいという思いもあった。

高校時代とは違い、野球も勉強も両方に熱量を注ぐ所存だった。

地元の新聞等から取材をたくさん受けた。

元々調子に乗りやすい僕は、すぐに調子に乗った。

僕の実力の範疇を大きく超えた、過大な期待であることは僕が一番分かっていた。

それでも、向けられる期待が気持ち良かった。

静高出身であることに、変なプライドを持つようになった。

大学野球の始動は思いの外ゆっくりめで、4月中旬に初めての練習を迎えた。

すぐに活躍できるだろうと、楽観的に考えていた。

希望するポジションには、「内外野全て」と書いた。

早く試合に出たいという気持ちの表れだった。

東大野球部の環境は、夢のようだった。

夜遅くまで、グラウンド、室内練習場、トレ室が使えた。

家から5分ほど自転車を漕げば球場があった。

一緒に夜遅くまで練習してくれる同期もたくさんいた。

青貝(4年/内野手/攻玉社)や数馬(伊藤数馬/4年/マネージャー/旭丘)と深夜1時ごろまでバットを振ったのは、今では良い思い出である。

工藤(4年/内野手/市川)は入部してすぐに僕を自主練習に誘ってくれた。

夜中に2人でよくバッティング練習をした。

気づけば毎日、日付が変わるまで球場にいるのが日課になっていた。

高校時代に比べたら、練習は全く苦痛ではなかった。

高校時代は全体練習が中心だったこともあり、自分で考えて自主練習ができる東大の環境は楽しかった。

勉強のことなどすっかり忘れて、野球ばかりしていた。

浪人中全く運動をしていなかった僕にとって、2年間のブランクは、小さくはなかった。

それでも、毎日の自主練習の甲斐あり、1年生の夏頃には思うように身体が動いてくれるようになった。

ただ、再び鈍足になっていた。

1年生から遠軽合宿に連れて行ってもらった。

与えられた大きなチャンスだった。

合宿が終わり、七大戦のメンバーからは漏れた。

しかし、そのままAチームに生き残ることはできた。

ユーティリティとして、特にサードの守備力を買われてのことだった。

自分の守備が武器になることを初めて知った。

秋のシーズンが終わるまでずっとAチームにいさせてもらった。

ただ、リーグ戦に出場するチャンスは回ってこなかった。

奥田さんが引退して行った。

僕には勿体ないくらいのありがたい言葉を残してくれた。

期待に応えたいと思った。

秋季フレッシュリーグでは3試合全てにベンチ入りをし、慶應戦で勝利も経験した。

法政戦では、神宮初打席、初ヒットを記録し、初得点も記録した。

順当な大学野球の滑り出しの1年間だった。

フレッシュには父も仕事を休んで駆けつけてくれた。

フレッシュではあるが、神宮で野球をする息子の姿を見せることが出来て嬉しかった。

来年こそはリーグ戦に出る。

そう思っていた。

1年生のオータムフレッシュリーグでは、静大との試合が組まれていた。

静大には、静高の同期の安竹、後輩の内村、永島がいた。

大学野球でかつての仲間ともう一度野球をしたいという願いが、思わぬ形で叶った。

ダブルヘッダーの2試合目が静大戦だった。

僕は1試合目にスタメン出場し、2試合目の静大戦はベンチスタートだった。

試合終盤に代打で打席が回ってきた。

キャッチャーは安竹だった。

内野の守備に永島がついていた。

相手ベンチから

「いいバッター来たぞ」

と内村の声が聞こえた。

幸せな空間だった。

結果はピッチャーゴロだったが、大学4年間でこの打席が1番思い出に残っている。

その後体調不良に怪我が重なり、部を半年ほど離れた。

2年生になった。

僕が部に戻る頃には、1年生の時、僕と一緒にAチームにいた杉浦(4年/捕手/湘南)や捷(酒井捷/4年/外野手/仙台二)、大原(4年/外野手/県立浦和)だけでなく、Bチームにいたはずの青貝や井之口(4年/内野手/ラ・サール)もリーグ戦で活躍していた。

特に、同じ内野手の青貝や井之口の活躍は素直に喜べなかった。

正直、半年休んだくらいでは、1年生からAチームにいた僕の立場は揺らがないと考えていた。

1年生からリーグ戦で活躍した訳でもないのに。

何を根拠にそう思っていたのだろうか。

静高出身というだけで、狭い世界でメディアにもてはやされ、すっかり調子に乗っていた。

強かったのは、静高で背番号1桁を背負って戦っていた彼らであって、

1度も公式戦で出番のなかった僕ではない。

楽観的だった。

アホだった。

結局、Aチームに上がれないまま2年生の春が終わった。

現実が受け入れられなかった。

B戦でも全く結果が出なくなっていた。

気が付けば自主練習をすることも減っていた。

野球をするのが嫌になっていった。

この頃から、大学野球に対して腹を括ることが出来なくなった。

一生懸命にやってダメならしょうがないと思えなかった。

一生懸命やって結果が出ないことが怖かった。

取るに足らないプライドが残っていた。

東大に来てまで、野球をやる必要があるのか?と考えるようになった。

野球から逃げたいがための言い訳だった。

そのまま、秋も終わった。

梅林さんが引退して行った。

梅林さんとリーグ戦に出ることは叶わなかった。

冬はそれなりにしっかり練習をした。

昨年の冬、部にいなかった後悔が強く残っていたからだった。

3年の春はAチームとして迎えた。

鹿児島合宿にも行った。

依然として、野球をやることに迷いがあった。

当然のように結果はついてこなかった。

春季リーグ戦開幕の直前にBチームに落ちた。

そのまま春が終わった。

僕の東大野球部での日々は、目標を掲げて努力するものから、ただただ時間が過ぎていくだけのものに変わっていた。

3年生の春に就活を始めた。

2浪ゆえに、就活留年はできないという焦りもあった。

自分の将来について考えるようになった。

今まで野球しかやっていない自分の学生生活に疑問を持つようになった。

僕の野球人生に新たな逃げ道が用意された。

このくらいの時期から、父が自分の野球に厳しく口を出してくるようになった。

おそらく僕の気持ちの甘さに気がついてのことだったと思う。

高校時代に公式戦に出場できなかった分、大学では活躍する姿を見せたいと思って入部した。

両親も応援してくれていた。

そんな両親の気持ちを裏切るような2年半だった。

遅いかもしれないが、一から頑張り直そうと思えた。

3年生の夏だった。

3年生の夏以降もBチームで過ごした。

助監督にたくさんチャンスを頂いた。

実戦機会を数多くいただき、自分が成長しているという実感を久しぶりに味わうことができた。

林(4年/学生コーチ/西大和学園)のおかげで野球の楽しさを思い出すこともできた。

Aチームに上がれていないという事実から、精神的に辛いこともあったが、それまでの日々より遥かに充実していた。

取るに足らないプライドはなくなっていた。

青貝や井之口の活躍にも素直に喜べるようになった。

同じポジションの下級生の活躍も純粋に喜べる自分がいた。

辛い時には工藤がよく励ましてくれた。

当時は、工藤自身もBチームに落ち、辛い時期だったと思う。

何を考えているのかよく分からなかったが、工藤の存在には本当に救われた。

僕と神宮の両ホットコーナーを守るのが目標だと言ってくれた。

どこまで本気だったか分からない。

でも、嬉しかった。

3年生のシーズンが終わり、僕らの学年から学生コーチを2人出すことになった。

学生コーチになるのは嫌だった。

まだ、僕の中では、プライドのために無駄にしてしまった期間への後悔が残っていた。

気持ちの整理もできていなかった。

結果、石井と岡田(4年/学生コーチ/岡崎)が学生コーチになった。

石井は自分から立候補してのことだった。

自分がサボってしまったことへの気持ちの整理がつかない僕とは、対照的な行動だった。

自分が情けなくなった。

東大でリーグ戦や練習試合に出ることの、責任の重さを感じた。

正直、遅すぎたと思う。

この時まで気が付かなかった。

サポートしてくれる人がいるからこその選手のプレーである。

高校時代に散々教わったことのはずだった。

大事なことを忘れていた。

既に学生コーチに転身していた太幹(酒井太幹/4年/筑波大駒場)や数馬、川又(3年/渋谷教育学園渋谷)に申し訳なくなった。

自分たちの代になってようやく覚悟ができた。

一生懸命にやってダメだったらしょうがないと、やっと思えるようになった。

取るに足らないプライドはすっかり消えていた。

大学生活3回目の冬は野球に正面から向き合った。

午前練の開始から夜までずっとグラウンドにいた。

チーム内で一番練習していたと思う。

と言いたいが、これは多分、捷の方が練習していた。

プロ志望を公言し、自身にプレッシャーをかけ、直向きに野球に向き合う捷の姿は、ただただかっこよかった。

4年生の春になった。

長崎合宿に行った。

最後の春はAチームとして迎えた。

長崎合宿の選考の後、林が選手を引退することを知った。

寂しかったし、悲しかった。

同時に、自分で選手として頑張る期間を決め、一生懸命やってダメだったらスパッと諦めるという林の行動には、色々と考えさせられた。

そして、自分も春のリーグ戦に出られなかったら引退しようと決めた。

林の背中を見て、改めてラストシーズンへの覚悟が決まった。

それでも結果は出なかった。

春のリーグ戦前のオープン戦では、打率は1割を下回った。

野球人生でも初めてと言って良いレベルで自分の打撃を見失った。

得意だったエンドランも、バットにボールが当たらなくなった。

ラストシーズンが開幕した。

着々と試合は消化されていった。

僕がベンチ入りメンバーに選ばれることはなかった。

春のリーグ戦が終わった。

結局、Aチームにはずっと帯同したものの、リーグ戦のベンチに入ることは出来なかった。

オープン戦打率が1割を切っていることを考えれば当然の結末だった。

悔しさはあったが、当然不満は無かった。

3年生の冬から4年生の春は、野球から逃げずに向き合うことが出来た。

自分の野球人生にけじめをつけることが出来た半年間だった。

自分で勝手にサボって、自分が勝手に辛くなって、自分で勝手に逃げたような僕が、最後は未練なく野球人生を終えることができた。

本当に恵まれているなと思った。

自分が情けなくなった。

こんな僕をオープン戦に出してくれた監督、助監督、こんな僕の練習をサポートしてくれた太幹、数馬、石井、岡田、川又、本岡(3年/学生コーチ/基町)、香川(2年/学生コーチ/開成)には頭が上がりません。

本当にありがとうございました。

結果で恩返しすることができず、申し訳ない気持ちでいっぱいです。ごめんなさい。

リーグ戦オフ期間に太幹に引退することを伝えた。

自分の決断に後悔はない。

はずであった。

いざ、太幹に伝えるとなると声が震えた。

その後、太幹と色々と話をした。

太幹のこれまでの苦労の大きさを知った。

太幹と話した直後に、球場に練習に来ていた工藤と雑談をした。

工藤は、秋こそ臼井がリーグ戦で活躍する姿を見たいと言ってくれた。

「俺引退することにしたんだ」

その一言が言えなかった。

僕が引退することは、すぐに噂で広がるだろう。

その前に、自分の口から伝えるべきだと思ったが、言えなかった。

工藤は自分がしんどい時にも、僕のことを励ましてくれた。

本人にはそんな気持ちはなかったのかもしれないが、事実、僕は工藤に励まされ、救われていた。

辛さから自分だけが逃げてしまったような罪悪感があった。

自分の口から伝えられなかったことを今でもすごく後悔している。

そして今、秋のリーグ戦が行われている。

慶應戦では、僕らの代で初めてのリーグ戦の勝利をあげることができた。

本当に嬉しかった。

杉浦の涙には、心にくるものがあった。

ただ、惜しくも勝ち点には届かなかった。

途中で野球から逃げた僕は偉そうなことを言える立場では到底ないが、残りのカード、彼らならやってくれると信じている。

勝ち点の瞬間、僕がどの面下げてみんなと一緒に喜べば良いのかは分からない。

けど、喜んでいるみんなを見たい。

そのために、出来るサポートは全てやりきりたい。

その瞬間が来ると信じて。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

最後にお世話になった方々へ感謝の言葉を述べて終わろうと思います。

同期へ

2年生の夏、半年ほど部活から離れて、のこのこと戻ってきた僕を、みんなは嫌な顔をせず、受け入れてくれました。本当は、僕に対して不満に思うことも多くあっただろうなと思います。それでも温かく接してくれてありがとう。

みんなとやる野球は本当に楽しかったです。

特に、スタメン、代打、継投を全て4年生で固めた星槎道都大とのオープン戦。レギュラー争いの厳しさもありながらだったけど、本当に楽しくプレーすることが出来ました。

4年間で一番の思い出です。

ありがとう。

残り2カード絶対に勝ち点とろう。

大久保監督へ

大久保監督には、1年生の時から期待していただき、たくさんアドバイスをいただきました。

その期待に全く応えることが出来ず、申し訳ございませんでした。

監督のもと、リーグ戦で活躍したかったです。

ありがとうございました。

石井助監督へ

B戦で多くのチャンスをいただいたのに、リーグ戦でその恩返しをすることが出来ませんでした。ただただ、悔しいです。

往復スウィング、スイングスピードがかなり上がりました。

ありがとうございました。

応援部の皆さんへ

毎カード、神宮を応援で彩ってくださりありがとうございました。

残り2カードもよろしくお願いします。

奥田さんへ

奥田さんの東大合格は、間違いなく僕の東大を目指そうとする気持ちのきっかけでした。

奥田さんの引退の時の、僕へのメッセージ、本当に嬉しかったのを今でもよく覚えています。

期待に応えることは出来ませんでした。ごめんなさい。

それでも、最終的には僕なりに頑張ったつもりです。

また、ご飯連れてってください。

梅林さんへ

梅林さんには、高校の時からたくさんお世話になりました。

梅林さんがいたから、東大の野球部に入ろうと思えました。本当にありがとうございます。

恥ずかしくてなかなか言えませんでしたが、梅林さんと一緒にリーグ戦に出るのが、ずっと目標でした。

部活を半年離れてからは、気まずさと情けなさでうまく話せなかった記憶があります。

情けない後輩でごめんなさい。

また、ご飯連れていってくださると嬉しいです。

川又へ

川又には、たくさん練習の手伝いをしてもらいました。

たくさんわがままを聞いてくれてありがとう。

いつでもご飯連れていきます。

最後の最後に家族への感謝を述べて終わります。

両親へ

僕がやりたいと言ったことは、常に全力で応援してくれました。ありがとう。

静岡高校に行きたいと言ったとき、浪人することになったとき、嫌な顔ひとつせず、「頑張れ」と言ってくれました。

そこまでしてもらっておいて、高校、大学と満足に野球で恩返しすることは出来ませんでした。本当にごめんなさい。

2人に神宮に応援に来てもらうことを夢見て、僕なりに頑張りましたがダメでした。

今になって、ただただ悔しいです。

父へ

野球を俺に教えてくれてありがとう。お父さんのおかげで、中学、高校と良い結果を残すことができ、野球で高い目標を持つことが出来ました。

それなのに、最後の最後にお父さんの教えを無視して、打撃を見失ってしまいました。

本当にごめんなさい。ただ、俺なりに結果を残そうと考えての決断だったことは理解して欲しいです。

俺のせいで大好きだった野球が嫌いになってしまうのは辛いです。

また昔のように、技術指導のことは忘れて、純粋にカープの応援を一緒に楽しめたら嬉しいなって最近思ってます。

子供とお酒を飲むのを楽しみにしていたのに、お酒弱くてごめんなさい。

たまには付き合います。

母へ

今まで、色々と心配かけてごめんなさい。普段はケチなくせに、僕がやりたいこととなると、勉強も野球も躊躇わず応援してくれました。ありがとう。

定期戦でお母さんが泣いていたって話を聞いて、すごく嬉しかったのを覚えています。

本当は、神宮でプレーする姿も見て欲しかったです。叶えられなくてごめんなさい。

他の人より2年多くかかってしまいましたが、なんとか来年から自立できそうです。

特に浪人中には、たくさん心配かけました。

出世払いでしっかり返します。

綾嶺(妹)へ

俺が静高に進学したせいで、綾嶺が中学生の3年間は土日に両親が家にいない日が多かったと思います。まだ中学生だったのに寂しい思いをさせてしまってごめんなさい。

お父さんには、たった1人の妹はお前が守るんだぞと、小さい頃から言われて、育てられました。そのつもりです。いつでも頼ってください。

小山の祖父母へ

六大学のテレビ中継に俺が映るのを楽しみに待ってくれていましたが、その姿を見せることは出来ませんでした。ごめんなさい。

じいちゃんばあちゃんが、愛鷹に秋季県大会を見に来てくれた日のことを昨日のように覚えています。俺の出番はなかったけど、じいちゃんは声を張り上げて静高を応援してくれました。ありがとう。

ばあちゃんは、俺の東大受験に2回ともついて来てくれました。ばあちゃんがお参りしてくれたから、東大に合格できたと思っています。ありがとう。

野球も終わるし、高校から実家を出てしまっている分を取り返すために、今後は定期的にちゃんと実家に帰ろうと思ってます。長生きしてね。

次回は、我らの癒し、東大野球部のオアシスこと、大田詠介(4年/学生コーチ/都立西)です!

ぜひご覧ください!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次回は10/10(金)、大田詠介学生コーチを予定しております。

主将

主将

前の記事

前の記事