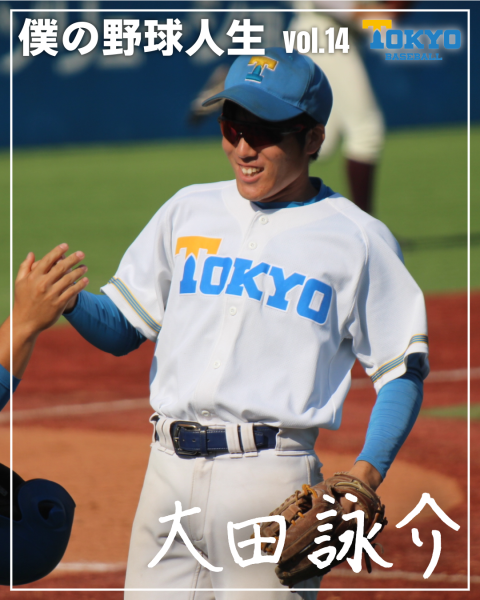

『僕の野球人生』vol.14 大田 詠介 学生コーチ

4年生特集『僕の野球人生』では、ラストシーズンを迎えた4年生に1人ずつ、今までの野球人生を振り返ってもらいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『僕の野球人生』vol.14 大田 詠介 学生コーチ(4年/都立西)

「バカ深え」野球人生を歩んできた臼井(4年/学生コーチ/静岡)からバトンを受け取りました。大田です。深夜テンションで書き上げてしまったのでおかしなところもあるかもしれませんが最後までお付き合いください。

14年にも渡る野球人生の終わりが近づいてくると何かと感傷に浸りたくなるもので、あれだけきついと感じていた根津の坂道にさえ感慨を覚える。初めてこの坂道を登ったあの日、僕は何を思っただろうか。今ではもう思い出せない。それほどまでに、この東大野球部での毎日は色濃いものだった。

野球に出会ったのは、花巻東高校の菊池雄星投手が甲子園で活躍していたことがきっかけだった。それまでは野球のやの字もなくどちらかというとサッカー少年だったが、ちょうどその頃岩手県に住んでいたこともあり周囲が甲子園に熱中していたため、例に漏れず野球にのめり込んでいった。東京に引っ越してたまたま入団した山野レッドイーグルスは、とても強かった。入団してしばらくの間はのびのびと楽しく野球をしていたが、外野でのガッツあるプレーが気に入られたのか1個上の代の試合に連れて行かれるようになるとそんなエンジョイベースボールも終わりを迎えた。その代は、年間100試合戦って負けたのはたったの10試合。どんな試合でも最終的には勝つんだろうと思わされるほど強かった。でもその分ミスした時はそれまで経験したことがないくらい怒られた。実際に言われたわけではないが、この代に迷惑をかけるなと言われた気がした。東京ドームや現ベルーナドームにも立たせてもらうという貴重な経験をさせてもらったが、当時の僕はコーチに怒られることへの恐怖心の方が強く、校庭に帰って同学年の仲間と練習をしている方が楽しかった。

自分たちの代は打って変わって弱い代だった。後に全国大会に出場する1個下の代に支えられながらなんとか戦う代だった。チーム事情でサードにコンバートされた僕は打球が飛んでくる度にエラーした。エラーにエラーを重ね、試合中に何度泣いたか分からない。それでも辛抱強く使ってもらい、区大会の決勝をノーエラーで勝利し、少年野球人生は幕を閉じた。野球で初めての成功体験だった。

中学時代は、野球人生という文脈に限ると、無意味だった。元々部員全体として顧問との相性が悪かった上に、小学生時代の成功体験がくだらないプライドとなり、表立って反抗はしないものの素直に指導を聞こうとしなかった。当時は自分の好悪とものごとの是非の分別がついていなかった。僕が聞き流した言葉の中に、今にも通ずるものがあったかもしれないと思うととても後悔が残る。最後の夏は、何回も練習試合をして一度たりとも負けたことがなかった相手に負けた。悔しさはなく、むしろ解放感さえ覚えた。それほど野球部での生活に思い入れはなく、高校でも野球を続けるかどうか考えることさえしなかった。

高校に上がると、当然のように野球部に入っていた。それどころか、ワンダーフォーゲル部と迷っていたなみごん(双木さん/R7卒)を勧誘する側に回っていた。中学の時の気持ちを忘れたのか、環境が変われば楽しくなると思ったのか定かではないが、結果的にこの判断は正しく、部の雰囲気が自分に合っていてとても楽しかった。顧問も面白く、高3の夏に受験勉強が嫌で仏像を彫っていた話や、打席に入る時に法華経を唱えると打てた話など謎のエピソードトークを無限に展開してくる(もちろん同じ話も無限にされる)愉快な先生だったが、とりわけ国立高校のとある4番の話は大会が近づく度に聞かされたため、今でも同期の間では語り草となっている。肝心の野球の方はというと、高3の夏大会で3回戦まで進出できた。個人としては結果を残せなかったものの、大好きな仲間と少しでも長く野球ができただけでも満足だった。

それから2度目の桜が咲く頃に東大に合格すると、これまた当たり前のように野球部に入部した。先に入部していた平田さん(R7卒)やなみごん、浪人期に同じクラスだった青貝(4年/内野手/攻玉社)の存在が大きかったと思う。この頃には安いプライドなどとうになくなっていたため簡単に通用するとも思っていなかったが、それでもどうにもならないほどではないだろうと思っていた。その予感は悪い意味で外れた。Bチームの先輩のレベルの高さはもちろんのことだったが、何より同期のレベルの高さに唖然とした。大原(4年/外野手/県立浦和)や工藤(4年/内野手/市川)のバッティングは当時から異次元だし、青貝とのキャッチボールは手が痛くて仕方がなかった。晃治(井之口/4年/内野手/ラ・サール)の守備はとても洗練されていた上にアグレッシブで、さすがに現役は動きが良いなぁなどと見当違いなことを思っていた。(後に同じ一浪だと知ったときはとても驚いた。) もはや浪人など何の言い訳にもならなかった。結局この一年は高校生との数試合以外出られずに終わった。春先の鹿児島合宿でも10人ほど取り残される東京組(通称薩摩藩)の一角を担ったが、これが一つの転機となった。この期間は学生コーチもいなかったため、2日に1回休む人や前日のうちに花粉症のため欠席と連絡する人がいるような無法地帯だったが、人数が少ない分つきっきりでOBの方に教わることができ、英佑さん(林英佑さん/R5卒)の指導のもと守備の基礎を固めることができた。これを機に守備は見られるようになったため、英佑さんにはとても感謝しています。

守備でアピールしてフレッシュのメンバーに入って、上級生になったらAチームに上がれるように頑張ろうという決意を抱いたが、この決意は桜の如く散っていった。春リーグ戦後に選出する学生コーチの候補に選ばれたのだ。学生コーチへの適性など便宜上の投票指針は他にもあったが、それは紛れもなく戦力外通告だった。みんな誰かしらの名前を書かざるを得なかったことであり、かくいう自分も他の人の名前を書いていたのだが、そんな正論は棚に上げて、選手としての道が続くことに何の疑問も持たないという顔をしているみんなを見るのが辛くなっていった。話し合いの結果、たいかん(酒井太幹/4年/筑波大駒場)が手を挙げて学生コーチに転身したため選手を続けることになった僕は、再び学生コーチを選出する秋までになんとか戦力になる可能性を示そうと思った。この年の夏はB戦で多くのチャンスをもらった。打撃はさっぱりだったためスタメンになることこそ少なかったが、守備はエラーもほぼなく周囲に褒めてもらえることが増え、とても嬉しかった。しかし、そんな手応えとは裏腹にまたしても候補に選ばれた。春とは違い誰も手を挙げようとせず、議論は平行線を辿った。口が重くなり、会議が踊りすらせず日が暮れることもあった。自分たちでは決めることができず、最終的な結論をたいかんに委ねた。その結果、数馬(伊藤数馬/4年/マネージャー/旭丘)が選ばれた。春と秋、2度学生コーチとなるのを免れた僕が胸に抱いたのは、安堵だった。たいかんと数馬への申し訳なさはもちろんあったが、それは二の次だった。しかしそれも束の間、次の秋にはもう2人選出しなければならないことが既定路線だったため、勝負の年が始まった。みんながリーグ戦を目指して上を向く中、足切りを恐れながら野球をするのはなんとも情けない話だが、それが現実だった。リーグ戦に出られなくても選手として4年間を全う出来たらいいやという甘えを捨てる意味も込めて、自分たちの代の方針に関するミーティングでは、4年夏の遠軽合宿のメンバー決めをデッドラインとすることに賛成した。

守備が比較的得意だがそれを理由にAチームに上がるほどではないという立ち位置だった僕にとって、アピールのためにはミスをしないことが必要条件だった。しかしそう思うほど体は硬くなりエラーが増えた。岩手合宿の初日に宇宙開発と呼ぶに相応しい悪送球をかまし、以降合宿の試合では守備に就かなかった。某解説者がその光景を見ていたら、今のは野球人生が終わりに近づく1球でしたねとコメントを残したことだろう。結局、守備で思うようなアピールはできず、逆にミスをするとヒットが出るというエラー取り返し打法が炸裂したため、同期から打キャラといじられることもあった。

もう諦めよう。そんな思いが脳裏によぎった。思い返してみると、ことあるごとに目標を掲げては達成できずに先送り。目標に向かった正しい努力をできていなかった。思い描いていたのは立派な青写真なんかではなく子供の落書きだった。だが、そんな思いを誰かに打ち明けることはできなかった。学生コーチになった方がチームに貢献できると頭では分かっていても、自分で自分の道を閉ざす勇気がなかった。そんな中、石井(4年/仙台二)が学生コーチになることを知った。2年秋の例の話し合いで絶対に選手を続けたいと言っていた石井が、自らの意志で学生コーチになることを知った。それでもやはり、葛藤は脳内を駆け巡り、心の靄は濃くなるばかりだった。

4年生が引退した日の夜の打ち上げで、Bチームでずっとお世話になっていたたにむーさん(谷村さん/R7卒)が、「最後の1イニングの守備固めでも何でもいいからえいちゃんがリーグ戦に出てるところを見たい」という言葉をかけてくださった。靄は一気に吹き飛んだ。普段面と向かって言われることは少ないけれど、応援してくれる人がこんなにも身近にいるのだと気づいた。指名されたならば受け入れるが、少なくとも自分から学生コーチになるのはやめようと思った。

数馬と助監督の話し合いの末(詳しい経緯は定かではないが)、もう1人に選ばれたのは岡田(4年/学生コーチ/岡崎)だった。学生コーチとしての役割など実力以外の面も加味されたのだろうが、またしても僕は選手として生かされた。もう安堵などなかった。やらなければならないと思った。選手としての道を半ばで絶たれた4人に、仮に彼らの中で踏ん切りがついていたとしても、結果で報いなければならないと思った。入部してからずっとBチームにいた僕に残された時間はそう長くないことが分かっていたため、まず春の長崎合宿でメンバー入りすることを目下最大の目標とし、年末年始のオフも球場に通って臼井と一緒にバッティング練習や筋トレに励んだ。そしてその冬はあっという間に過ぎていった。

長崎合宿のメンバーが正式に発表される直前、たいかんが僕を呼び出した。その曇る表情が何を意味するか、彼の言葉を聞くまでもなかった。実績がない上に、ほぼ全ての選手に平等に与えられた打席で僕は結果を出せなかったのだ。たいかんが申し訳なさそうにする必要はないと、実力のない自分が悪いんだと、そう言ってあげたかった。しかしその言葉は声にならなかった。また皆に置いていかれるという事実が重くのしかかった。何度目だろう。この疎外感に襲われるのは。何度目だろう。この劣等感に苛まれるのは。しかし、後がない4年生に下を向いている暇はなかった。長崎に行った人たちは、僕を足止めしているものよりもはるか先にある壁を打ち破ろうと前を向いていた。怪我をしていない最上級生で唯一残った者として、自分のために、そしてBチームのためにできることをしようと思った。東京では土ヶ端(2年/捕手/城北)や横井(2年/内野手/市立向陽)など賑やかな後輩に囲まれつつ、自分にできるアドバイスは積極的にしながら一日中練習していたため寂しさも少しは紛れた。この期間、自分にできるだけのことはできたという充実感を胸に春のOP戦期間を迎えた。

それでもやはり、結果は出なかった。

「野球はとても難しい。だからこそ面白い。」

勝ち点をかけた先週の慶應戦、4点ビハインドの状況でとある応援部員がそんな言葉を壇上から応援席に向けて放った。その通りだと思った。しかし、僕はその難しさを面白さに昇華させることはできなかった。

春のリーグ戦が終わる頃、依然としてBチームにいた僕は、チーム方針である遠軽合宿のメンバー決めを待たずして選手を引退することを決意した。

周りには一言も相談していなかったため突然のことのように思われたかもしれないが、このタイミングでAチームにいるかどうかを目安にすることは、長崎合宿のメンバーに入れなかった段階で決めていた。理由は色々ある。僕は今まで沢山のチャンスをもらい、尽く潰してきた。もし仮に遠軽合宿に滑り込みで行けたとしてもその先のリーグ戦に出る未来など到底見えなかった。それならば、遠軽合宿を経験するだけでも意味がある後輩たちにチャンスを譲るべきだと思った。また、自分が学生コーチになることでBチームの練習が回りやすくなるという理由もあった。だが一番の理由は、何もチームに貢献できなかったと思いながら引退するのがたまらなく怖かったからだった。

そこからの毎日はあっという間に過ぎていった。ノックにバッピに奔走する日々。チームの勝敗に直接関わることは出来ずとも、微力ながらチームに貢献できているという充実感が僕を球場に向かわせている。学生コーチになることは自分の道を閉ざすことではなく、新しい道を開くことなのだと気づいた。考え抜いた末の選択に、後悔はない。でもそれとは別に、ひとつだけ後悔していることがある。それは、遠軽合宿後Bチームにいる4年生は引退しなければならないというチーム方針に賛成したことである。選手時代の僕は、結果が出ない以上サポートに回ることが唯一の貢献であると思っていた。でも、そうじゃなかった。そうじゃないことを僕は知っていたはずだった。得意な守備も捨てて走り続けることを選んだ菊地さん(R6卒)。4年の夏にBチームに落ちながらも必死に結果を出し続けリーグ戦に返り咲いた西前さん(R7卒)。肘を怪我しても諦めず遠軽合宿行きを決めたたにむーさん。そんな先輩方の姿は、思いは、確実にチームに伝播していた。AB関係なく、もっと頑張ろうと思わせてくれていたはずだ。それをチームへの貢献と呼ばずして何と言うのか。今年のチーム方針を批判するつもりは全くなく、自分も賛成した手前そんな筋合いもない。だから、考え方の一つとして、後輩たちの後の選択の参考になれば嬉しいと思っている。

人生は儚いもので、楽しい思い出も苦しい思い出も、時間的遠近法に抗うことなくいずれ消失点へと収束していく。

しかし、この東大野球部での毎日は、十年二十年後、鈍色の記憶さえも色を変え、その鮮やかな色彩を以て僕の心に温もりを与えてくれるだろう。

辛い時の方が多かった。人に自慢できるような華々しい活躍も出来なかった。それでも、それも全てひっくるめて、僕の野球人生は僕の宝物だ。そんなことを思いながら、今日も根津の坂道を登る。

ここからはお世話になった人たちに感謝や伝えたいことを綴ります。

同期へ

野球の実力だけでなく性格も粒揃いなみんなと一緒に過ごす時間はとても楽しかったです。僕は、みんなの野球に対する姿勢をとても尊敬しています。だからこそ、みんなを支える立場に回ることに後悔はないと思えました。残り2カード、勝ち点の景色をみんなで見よう。後輩に勝ち点の景色を見せよう。そして、笑顔で引退しよう。

後輩へ

今リーグ戦で戦っているみんなへ

野球は楽しむものだと僕は思っています。周りの期待とか思いとか、それが原動力になるならとても素敵なことですが、少しでも重荷になるのなら、そんなものは他の人の背中に預けるか、もしくは捨て置いて良いと思います。みんなが自分のために楽しんだ結果勝てるなら、それで応援する側も喜べます。変な言い方かもしれませんが、僕は勝手にみんなのことを応援するのでみんなも勝手に楽しんで野球をしてください。石井も書いていましたが、後輩はのびのびやるのが1番です。

まだ芽が出ていないみんなへ

辛いことが沢山あると思います。思うようには中々いかないと思います。悔いのない結果にするのは難しいかもしれないけれど、悔いのない過程にすることはできると思います。後悔のないようにやりきってください。とはいえ、多くの時間をともに過ごしたみんなが神宮の舞台に立つのは何よりもうれしいことなので、そんなみんなの姿を楽しみに待ってます。

スタッフのみなさんへ

いつもありがとうございます。

スタッフは選手とは違い、チームのために動くことが先に求められる役職だと思います。だからこそ、やりがいに悩む日々もあるのかもしれません。でも、選手が野球に専念できるのは間違いなくみなさんのおかげです。チームを強くしているのは間違いなくみなさんです。僕に言われるまでもないことかもしれませんが、それくらいの自信を持って頑張ってください。

本岡(3年/学生コーチ/基町)と香川(2年/学生コーチ/開成)へ

選手時代は気を遣わせたこともあっただろうと思うので、その分学生コーチになってからはなるべく2人を支えたつもりです。これから辛い選択を強いられることもあるだろうと思いますが、2人なら大丈夫。正しい選択をする力も、正しいと思わせてくれる力も2人にはあります。頑張ってね。

川又(3年/学生コーチ/渋谷教育学園渋谷)へ

来年のチーフ学コを賭けた香川との線香花火対決は激アツだったね。勝てて良かったね。持ち前の明るさで頑張れ!

応援部の皆さんへ

いつも応援ありがとうございます。選手を必死に応援するみなさんを見るたびに、立場は違えど選手と一緒に戦ってくれているのだと実感します。残り2カード、一緒にスタンドを盛り上げましょう!

小中・高の同期へ

何気なく言っていたかもしれないけれど、神宮に応援行くから試合出る時は呼んでねと会うたびに言ってくれるのがとても嬉しく、その言葉がふとしたときに原動力になりました。ありがとう。

両親へ

部活のことを話すことが少ないから、初めて聞いた話ばかりで驚くことも多かったと思います。普段話さない分、なるべく正直に、誠実に書きました。14年も野球を自由にやってこられたのは2人のおかげです。特にお母さんには実働的な負担をかなりかけてしまったと思います。ごめんなさい。野球の恩を野球で返すことは叶わなかったので、その分他のことでしっかり親孝行したいと思います。今までありがとう。これからもよろしく。

さて、次回のぼくじんは岡田です。最近自主練の時間にピッチャーと動きを交えて話し込んでいるのをよく見かけるので、指導熱心だなと思っていたら実は教わる側だった技巧派右腕の岡田です。その右腕からどんな文章が繰り出されるのか、お楽しみに!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次回は10/13(月)、岡田諒学生コーチを予定しております。

主将

主将

前の記事

前の記事