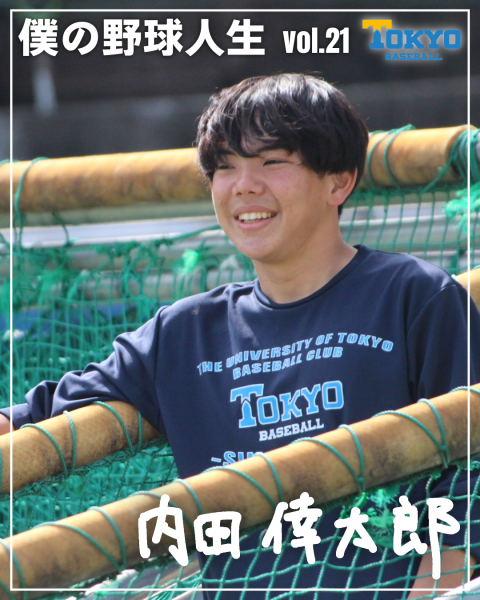

『僕の野球人生』vol.21 内田 倖太郎 アナリスト

4年生特集『僕の野球人生』では、ラストシーズンを迎えた4年生に1人ずつ、今までの野球人生を振り返ってもらいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『僕の野球人生』vol.21 内田 倖太郎 アナリスト(4年/広島学院)

六大学最重量、心も体も大きな考える(山本考/4年/マネージャー/海城)から謎のあるあるとともにバトンを渡されました、4年アナリストの内田倖太郎です。

彼のぼくじんにもありましたが、僕たちは学科同期です。大学院でもよろしくね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

野球と出会ったのはいつでしょうか。忘れてしまいました。思い出せる限りの記憶は、小さい頃、小学校の壁で父親と壁当てをしていたこと。今となっては運動が苦手な僕ですが、この頃は比較的スポーツを楽しんでいたようです。その中でも一番好きだったのが野球でした。

小学3年生の時に、地元のソフトボールチームに入りました。入ったのはいいものの、運動音痴の僕にはなかなか厳しい現実が突きつけられます。まず、アップのグラウンド2周がしんどかった。初日の練習はここで早退した気がします。プレーの方も散々で外野フライもろくに取れませんでした。しかし成功体験もないわけではなく、初打席で放った三塁線を破るヒットは今でもはっきりと思い出せます。

中学受験を決めたこともあり4年生でソフトボールは辞めてしまいました。勉強はソフトボールよりもずっとうまくいき、中高一貫校である広島学院中学校に入学することになります。

中学校では軟式野球部に入部しました。練習は週2回と野球部としてはかなり少なめでしたが、それでも親はやっていけるかどうか結構心配していたようです。実際、中学3年間でベンチ入りすることはありませんでした。

一番覚えていることは、走り込み(通称・小カン)10周がひたすらしんどかったこと。

審判と練習試合での車両整理はとても上達しましたが、野球の方は残念ながら、あまり。

今思うと、この頃はただ漫然と野球部に所属していた気がします。

高校では同級生が半分辞めたこともあり、2年生の時初めて背番号をもらいました。役割は、「代打バンター」。守備固め兼任というわけでもなく、本当にバントしかできませんでした。昨今のセイバーメトリクス好きが聞いたら卒倒しそうな役割ですね。でもすごく嬉しくて、家に帰って「これが背番号か」としばらく眺めていたのを覚えています。

この大会では準決勝で決めた送りバントがタイムリーエラーを誘いその1点で勝ったり、チームの方も久しぶりに県大会を優勝したりと初めて野球がちゃんと楽しいと感じられた時期でした。

ですが、楽しい野球は長くは続きませんでした。バントができる以外に特に取り柄がなかった僕は一か八か左打ちに転向しましたが、やはり打てないまま。塁間クイックやシートノックでも暴投を繰り返しました。

この頃はミスするたびに涙が出てくるようになってしまっていました。努力していないのに、下手な自分を受け入れられない。そんな自分が情けなかったのだと思います。でも、そのギャップを埋める努力をするほど野球に情熱を注ぐことはなく、練習で沈んだ気持ちを取り返すべく勉強を頑張る、というような日々を過ごしていました。

そんな矢先、コロナがやってきて僕の野球選手人生は強制終了となりました。

東大野球部のことを知ったのは受験を控えた高3の冬のことです。

ぼーっとSNSを見ていた時、「東大野球部アナリスト」という物理とパソコンが好きだった僕にとってなんとも魅力的な文字が飛び込んできました。調べてみるとどうやらプロ野球のアナリストになった人もいるらしい。これは!と思いました。

残念ながら翌春の入学は叶いませんでしたが、一浪を経て東京大学に合格した僕は初めて六大学の試合を見に行くことにしました。

2022年春の開幕戦、東大vs慶應。

東京六大学野球を舐めていました。

観客の多さと応援の熱量。初回の3得点、ホームラン。そして5回3失点でマウンドを降りた井澤さん(R5卒)への大きな拍手。そこには、僕の知らなかった、プロ野球とも甲子園とも違う華やかな世界が広がっていました。

入部など時間の問題でした。

とはいえ、東大野球部への入部には不安もありました。

みんなのぼくじんを読めばわかるように、この部のほとんどの人はどこかで主将や副将などの役職を務めており、そうでなくてもレギュラーでたくさん試合に出ているような人たち。野球にかけてきた時間も熱量も僕とは違うわけです。また、体育会的な厳しさも多分にあるだろうと思っていました。

しかも、みんな東大生です。出身校が「あの」開成や筑駒の人もたくさんいる。僕より賢い人がたくさんいるわけです。一浪して入学した自分にとって、そうした人たちにアナリストとして戦略を提案するというのは、正直かなりハードルが高く感じられました。煙たがられるのではないか、とか、そもそも求められる水準に達するのだろうか、とか。

しかし、そんな不安は先輩方が吹き飛ばしてくれました。

隆成さん(奥田隆成さん/R5卒)は野球の先生のような存在でした。バッティング練習を見ながら、状態の良し悪し、どこが技術的に優れているのかなど毎日色々と教えてくださり、球場に行くのが楽しみになりました。データだけでなく実際のプレーもきちんと見て根拠を持つという僕が大切にしていることの基礎を作っていただきました。

永田さん(R6卒)にはチームを作るとはどういうことか、責任ある仕事はどういう姿勢でこなすべきか、ということを教えていただいた気がします。チームを作る者として対等に接してくださったのがすごく嬉しかったです。

あ、あとご飯もたくさん奢っていただきました。ごちそうさまです。

そして、佐藤さん(R7卒)には、プログラミング未経験だった僕にプログラマーとしての基礎を1から全部作っていただきました。佐藤さんの作った大量の関数を初めて見た時は目が回りそうになりましたが、おかげさまで今では自分の手で色々分析できるようになりました。でも、コードの堅牢性は全くかないません。

そんな先輩方に支えられ、永田さんの「インプットは最初の2年までにしておかないとダメだぞ」という教えのもと、かなり濃い東大野球部1年目を過ごしました。

アナリストとしては、色々な測定機器やデータにも触れましたし、研究レベルでは何を行っているのかということも実際に足を運んで体感することができ、知的好奇心は大いに満たされました。

また、夏も春もA合宿に連れて行っていただきました。先輩の外部指導にも何回もついて行かせていただきました。チームの中心選手が普段どんな取り組みをしているのか、どうチームが動いているのか、その凄さを1年生ながらに感じとることができました。

でも、いろいろなことを経験したからこそ、僕はある疑念を持つようになりました。

本当に「データでチームを強くする」ことはできるのだろうか、と。

当時の僕はまだぼんやりとしていましたが、このもやもやを見事に言語化した文章をここで引用したいと思います。

我が代の大エース、渡辺向輝くん(4年/投手/海城)が今春日本代表合宿に参加した時のコメントです。

「東大野球部は頭で勝とうと言っているのですが、ここにいる選手の方が頭を使えるし、野球に関して頭が良くて、勝てないことばかりだと感じたので、チームに持ち帰って共有していきたいです。」

これ、選手とアナリストの関係にも当てはまるのではないでしょうか。

選手の方が野球に関して頭が良い。薄々感じていました。

現場での咄嗟の判断や観察、経験。それからしか分からないことが間違いなくある。また、データと選手の感覚が食い違うことも多々あります。

そして、僕がこのままアナリストをやっていても技術的に凄いことをやっている止まりなのではないか、データの活用を突き詰めるよりも現場での判断や観察眼を突き詰めた方がチームは強くなるのではないか、と思うようになりました。

そして僕が出した結論は、「学生コーチになりたい」というものでした。

これまでのぼくじんで、多くの人が学生コーチ選出への葛藤を書いているのに、なんだか呑気に聞こえてしまうかもしれませんね。でも、僕は本気で学生コーチになりたかった。

先輩方に授けていただいたことを活かすにはこれしかないと思いました。

しかし、僕が学生コーチになることは叶いませんでした。

悔しかった。

自分の性格、見た目、話し方、野球経験。全てが恨めしく思えました。

また、このことは僕がこのチームでベンチ入りをすることはできないということを意味していました。

アナリストはこの部で唯一ベンチに入る権利を持たない役職です。いくらチームが強くなるために努力しようと、試合に直接関わることはできません。

悔しい気持ちはありました。とはいえ、この部を辞めようと思ったり、モチベーションが落ちたりすることはありませんでした。チームの一員としてみんなが必要としてくれているなということは存分に感じていましたから。

そういうわけで、僕は引退するまでアナリストとしてチームを支えることが確定したわけです。でも、僕は何をしていいのか分からなくなってしまっていました。

この時期は何をしたらチームが強くなるのかを探し回って色々な情報をかき集めていた気がします。2年生で授業が少なく時間的な余裕があったことも追い風になりました。色々なジャンルの本をたくさん読みましたし、指導者向けのセミナーにも何度も行きました。機械学習の自主ゼミに参加したり、VR開発をしている企業のインターンに参加したりするなど、技術的な経験も沢山しました。

様々な刺激を入れたことが功を奏したのでしょうか。しばらくすると、データも案外チームが強くなるのに役に立つのではないかと思えてくるようになりました。

データでは語れないと思っていたけれど、単に理解や考察が不足していただけのことが沢山あったのです。そして、それらは現場での判断・観察眼にも役立ちうるのではないかと感じました。

例えば、投球のトラッキングデータはその最たる例です。それまでの僕は変化量や球速、リリースアングル、回転数などのデータのつながりがきちんと見えていませんでした。しかしながら、物理現象として見ると、それらの数値はきちんと因果関係で結ばれます。

こうしたことが理解できると、ピッチャーやバッターの細やかな感覚とも整合性が取れるようになります。あの人と変化量は同じなのに垂れて見える、とか、データ上は曲がっているのに曲がって見えない、といった選手の感覚的な疑問に対して複数の解決策を提示できるようになるのです。

こうして僕は、現場とつながる自分なりの術を手に入れることができました。これは僕がもし学生コーチになっていたらできなかったことでしょう。

アナリストとしての可能性を信じられるようになってからの活動は非常に創造的で楽しいものでした。やるべきことは沢山あり、とても忙しかった。でも、そんなことよりも、こんなにも夢中になれる「好きなこと」ができたことが嬉しかった。

上級生になってからはよりチームの中心に近いところで活動させてもらうことができました。継投や打順・作戦など様々な提案をしましたが、一つ上の学生コーチであった門池さん(R7卒)や谷保さん(R7卒)は、後輩である僕の意見にも真剣に向き合ってくださいました。

そして、たいかん(酒井太幹/4年/学生コーチ/筑波大駒場)とはフレッシュの頃から色々なことをやってきました。長い付き合いです。下級生の頃から野球観をお互いにぶつけたり擦り合わせたりしながら、ここまできました。

学生コーチとして、人として、葛藤している様子も痛いほど感じてきました。だからこそ僕も覚悟を持って頑張ることができました。あと1カード頑張りましょうね。

新しい家は、、、まあそのうち教えます。

大久保監督、石井助監督、西山さん、栗山さんといった首脳陣の方々とも沢山お話しさせていただきました。このようにチームの深い部分まで関わらせていただけたのは首脳陣の方々の理解があってこそ。野球経験の浅い僕のような若造の意見を受け入れてくださることは、決して当たり前のことではありません。

我々のためにグラウンドに立ち続けてくださる姿にはいつも頭が下がります。

こうして、色々な方にお世話になり、様々な経験をした4年間がもう終わりを迎えようとしています。

こんなに豊かな経験をできたのは、両親の支えがあってこそです。全ての合宿に帯同したり、突然一人暮らしをやめて寮に入ったりと大変負担をかけましたが、全部小言も言わずに受け入れてくれました。最近LINEの返信が「ん」とか「へい」とかばかりでごめんなさい。二言くらいは返すようにします。

振り返ってみると、この1年間が一番しんどかったです。チームとしては勝ち点獲得を目標に掲げましたが、春は1勝もできず、秋も最初の2カードを落としました。

負けた日は、自分にまだできることがあったのではないかと自問自答を繰り返しました。アナリストに求められる結果は、チームの勝利以外の何ものでもないですから。

そして、この1年間はアナリストの後輩たちにどんなものを残せるだろうかということも色々と考えました。色々と考えて出した結論は、チームの深いところで責任を持って働き続ける姿を見せること。これを残すことが一番重要だろうと思いました。

みんなからはどう見えていたでしょうかね。

僕が入った頃と打って変わって、アナリストは大所帯になりました。幸せなことに、たくさんの後輩がいます。人も多く、自分の個性を出すのが難しくなってきていると思いますが、あまり気にせず色々なことにチャレンジすると良いと思います。知識や経験がいつ何の役に立つかなんて誰にもわかりません。アナリストは特にね。

できること、手の届いていないことはすぐそばにまだまだ残っていると思いますよ。

そして、想いを持って努力すれば、きっと選手の心に届くはずです。

2025年10月4日、チーム杉浦としては待望の初勝利をあげました。嬉しかったけれど、それよりもほっとした気持ちが強かったです。

今年のチームを振り返ると、結果としてはこの1勝のみ。スコアだけ見れば、ほとんどが敗戦、黒丸です。

でも、僕にはその1試合1試合が豊かな彩りを持って見えるのです。その試合に関わった全ての人との思い出が浮かんできます。

だって、僕はこのチームで一番長く、グラウンドスタッフとしてみんなの歩みを見てきたのです。

杉浦(4年/捕手/湘南)の彼らしいチームづくり。

捷(酒井捷/4年/外野手/仙台二)が鬼気迫る様子でリハビリや練習に取り組む姿。

中山(4年/外野手/宇都宮)の復帰明けの衝撃的なバッティング練習。

優成(石井/4年/学生コーチ/仙台二)やたいかんが学生コーチになる直前、バッティングで何かを掴みかけていたこと。

入部したばかりの小村(3年/内野手/私立武蔵)や堀部(3年/内野手/県立船橋)に練習でノックを打ったこと。

岡田(4年/学生コーチ/岡崎)とやった深夜のティーバッティング。

増田(4年/投手/城北)と何度も一緒に行った外部指導。

持永(4年/投手/駒場東邦)と変化球の物理について議論しあったこと。

琉(山崎/4年/投手/渋谷幕張)の変わりゆくピッチングフォームを何度も撮影したこと。

そして、工藤(4年/内野手/市川)の注文の多いマッサージ。

挙げればきりがありません。でも、一人一人のことをしっかりと覚えています。

グラウンドの外での楽しい思い出もたくさんあります。

僕にとってはそれが大切なこと。

この4年間、野球に、人に、きちんと向き合えたことの証明です。

でも、まだやるべきことが残っています。

今の結果に満足している人なんて、きっとこのチームに誰もいないよね。

来週、すべてをぶつけましょう。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

追記

先週、立教の2回戦前のお昼すぎ、捷に突然試合前の声出し担当に任命されました。かなりびっくりしました。(最初ひよって断ってごめんなさい。やってよかったです。)

本当のことを言うと、僕はベンチに入れないことを心のどこかでずっと引きずっていたような気がします。でもこの出来事で、長い間、喉にずっとつっかえていた小骨が取れたような、そんな気持ちになりました。

惜しくも負けはしましたが、総力戦で戦い抜いたこの試合は一生忘れないと思います。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ここまでお読みいただきありがとうございました。明日ははもう1人のアナリスト、中島(4年/開成)のぼくじんです。

ぶつかることもなかったわけではありませんが、二人三脚で仲良く色んなことをやってこれました。そして、今のアナリストを包容力のある、懐の深い組織にしてくれたのは君の人間的な魅力とユーモアのおかげだと思っています。

最近でいうと、秋版ただひとつの好きな言葉にVibe Coding (AIにざっくりとした指示を出してプログラミングをお願いすること)と書いていたのは流石に笑ってしまいました。でも、ぼくじんをAIに書かせるのはやめてくださいね。

ということで明日もお楽しみに!

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次回は明日10/20(月)、中島幸祐アナリストを予定しております。

主将

主将

前の記事

前の記事