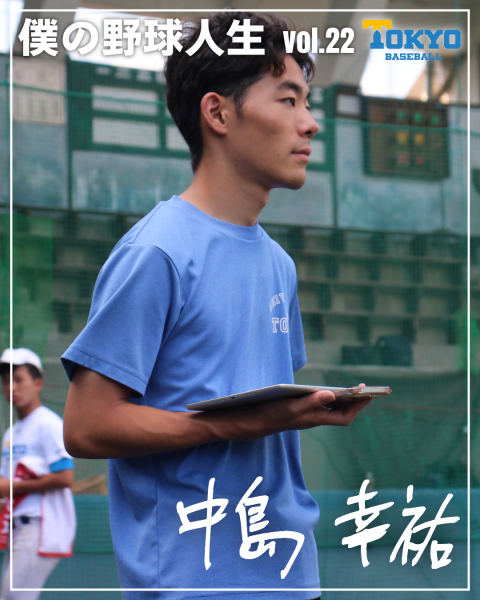

『僕の野球人生』vol.22 中島 幸祐 アナリスト

4年生特集『僕の野球人生』では、ラストシーズンを迎えた4年生に1人ずつ、今までの野球人生を振り返ってもらいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『僕の野球人生』vol.22 中島 幸祐 アナリスト(4年/開成)

唯一のアナリスト同期である内田くん(4年/広島学院)からバトンを受けました、中島幸祐です。アナリストnoteを読んでくれている方は見覚えがあるかもしれませんが、それ以外の方ははじめましてだと思います。ぜひnoteの方も読んでいただけると嬉しいです。とりあえず、自分と野球の関わりを時系列で振り返っていこうと思います。長いので、興味のある部分だけ読んでもらえると良いかもしれません。

この文章を書き始めた今、時計は9月16日の午前1時を指している。何事にも期限ギリギリな自分が締め切りの1ヶ月以上前から書き始めるくらい、『僕の野球人生』は大好きなコンテンツだ。TOKYOROCKSのブログが始まる前、Facebookに掲載されていた頃の分まで遡って読んだこともあった。無限の選択肢がある大学生活の中であえて野球を選んだ人の文章にはどれも熱い思いがこもっていて、どれを何度読んでも飽きることがない。

そんな心を動かされるような文章に多く出会ってきたからこそ、野球と本気で触れ合ってきた時間が短い自分の人生をここで語ることにはいささかの不安と緊張を感じている。パソコンの前でキーボードを打つ手は止まってばかりだが、昔の自分と似た境遇にある人が野球に新たに関わってみようとするときなどに参考になればと信じつつ綴っていこうと思う。

野球というスポーツに初めて接したのは5歳くらいの頃だ。甲子園の中継がついているテレビを見て、自分の理解の範疇を超えた複雑なスポーツが行われていることに混乱していた記憶がある。その後に中継されていた大相撲は相手を土俵の外に出すか倒せば勝ち、というシンプルなルールだっただけに、いろいろな役割を持った人がフィールドを出たり入ったりする野球はなおさら不可解に感じられた。

そんな曖昧な理解のまま小学校に進んだが、僕が通った東大和市の小学校には土地柄ライオンズファンが多くおり、学校に行けば誰かしらと西武の話をするような環境の中で自然とプロ野球への興味が醸成されていった。ただ、自らプレイする側に回ることはなかった。シャトルラン以外の体力測定でことごとく最低値を叩き出していた自分に運動の才能がないことに、子供ながら気づき始めていたからだ。同じマンションに住んでいた友人に「今入ればエースか4番のどっちかになれるよ」という調子の良すぎる文句で少年野球チームに勧誘されたこともあったが、グラウンドに足を踏み入れる勇気が湧くことはなかった。

中学受験を経て入学した開成中学校には軟式野球部があったが、入部は考えもしなかった。文化系の部活に入り、普通の学生生活を送っていた。

そんな生活に飽きつつあった中学2年の秋、ソフトボール部の部員が足りていないという話を人づてに聞いて体験に行ってみることにした。少人数の中で楽しそうにプレーしている先輩たちの姿に惹かれ、ここでなら自分が入っても許されるかもしれないと思い入部を決めた。

しかし、自分の競技適性の無さは常軌を逸していた。まず、キャッチボールがまともにできなかった。何度やってみても、球が相手の胸に行くことはなかった。次に、フライが取れなかった。初心者だった僕は当時ポジションが空いていた外野に配属されたが、ノックのフライを文字通り一球も取ることができなかった。ついでに、ゴロヒットの処理で2回骨折した。グローブをしていない右手を添えて捕球するという初心者向けの方法を試していたら、右手を早く閉じ過ぎて薬指にボールが当たったのだ。極め付けに、バッティングも全くできなかった。高校生になり入部から2年が過ぎたある日、友人を誘って朝5時にグラウンドに集まり、ロングティーを打つことになった。そこで15球連続でトスを空振った時から、バットを見るのもボールを見るのも嫌になった。

それでも、友人たちと過ごす時間が楽しかったこともあり週2回の練習には顔を出し続けた。当然大会に出ることはなく、実戦を経験したのは高校1年の時の練習試合の1打席だけだ。その打席で初球をフルスイングした自分の打球は、まるでセーフティバントのように三塁線に転がっていき線上で止まった。ファウルだと確信していた相手のキャッチャーは一歩も動いていなかったので一塁は悠々セーフとなり、ソフトボール部での通算成績は1打数1安打になった。その試合で僕はそのままレフトの守備についた。1イニングだけついて代わる予定だったが、その最初の打者であろうことかフライが飛んできてしまった。自分がいた場所にそのまま飛んできた、本当に一歩も動かずに取れるフライだった。ベンチ中からの「動くな、動くな」という声に従い、グラブをただ上に差し出すと球が入る感覚を感じた。恐る恐る開いてみると、中にはボールが収まっていた。ベンチ中のみんなが歓声をあげて祝福してくれて、拍手が湧き起こった。相手の選手たちもわけが分からず拍手をしていた。そのままの流れでベンチに駆け戻り、しれっと下級生と交代した。

この瞬間の自分は冗談ではなく、本当に達成感に満ち溢れていた。しかしベンチに戻った2秒後には、ソフト部に4年いてそこそこ真面目に練習に出てようやくできたことが定位置のフライ捕球、という情けなさすぎる状況を改めて認識し、乾いた笑いしか出てこなかった。

こうして自分のプレイヤー人生(というにも烏滸がましい何か)は幕を閉じたのだが、見る方の野球への興味は中高時代を通じて増していくばかりだった。前述のように全く球技ができなかった自分の目から見たプロ野球は、異世界のゲームのように見えた。150km代の球を投げるピッチャー、それをスタンドまで飛ばすバッター、そしてフライの落下地点へ脇目も振らずに向かい完璧に捕球する外野手。どのプレー1つとっても見ていて飽きることはなかった。

移動中も休み時間も授業中も、常にどこかで行われている野球の試合をチェックしている僕の姿を見て、前の席に座っていた友人は「なかじって本当に野球好きだよね」と驚いたように言っていた。自分の中ではただ無意識に試合を追っていただけだったので、この言葉で自分って人より野球好きなのかな、と初めて自覚したのを覚えている。よくよく考えてみれば、やってきたゲームもパワプロアプリ、プロスピA、プロ野球選手になりきって毎日練習を消化する某ゲーム、猫の野球チームを率いて甲子園優勝を目指す某ゲーム…など、野球に関連するものばかりだった。逆になんで自分で気づいていなかったんだろうと思うくらい、僕の周りは”野球”に溢れていた。

一度「野球好き」としての自己認識が形作られると、その勢いは止まることを知らなかった。折よくイレブンスポーツ(現在のイージースポーツ)がプロ野球の2軍戦の無料配信を始めたところだったので、配信されている2軍戦は全部見た。独立リーグ、韓国リーグ、台湾リーグにも手を出してみた。メジャーリーグにも興味を持ち、Baseball Savantをちらっとみたりもした。ずらっと並んだ指標の意味がわからずすぐに閉じた。Twitterでの交流などを通じてセイバーメトリクスの存在は知っていたものの、UZRが守備の数値評価でwOBAが新しい打撃指標で投手はFIPで評価すればいい…といった程度の表面的なことをかじっただけだった。たくさん試合を見たので選手の名前と成績は覚えたが、野球好きではあるけど野球に詳しい気はしないなあ、とちょっと腑に落ちない気持ちが心の中にあった。

コロナで学校がなかった間は、プロ野球も中断されてしまいやることがなかったので勉強をした。特に目標もなく、とりあえず東大へ行けば残りの人生は安泰だとまじないのように唱え続けて嵐が過ぎさるのを待った。そのまま現役で合格し、大学生活を始めた。

東大に行けば勝手に楽しい日常が待っていると思っていたがそんなことはなく、目的を失った僕は色々ありながらも結局は空虚な日々を過ごしていた。4月のテント列でもらってきた東大野球部のチラシは目に留まったが、活動のたびに本郷まで行かなくてはならないのがネックで入らなかった。文系の自分がアナリストとして入って何ができるのだろうかという不安もあった。

結局大学での野球への関わり方はバイトにして、とあるプロ野球の中継を手伝う仕事を始めた。試合経過を打ち込む技術はそこで鍛えられて上達したけれど、ここでも詳しくなっている実感は湧かなかった。もう少し他の角度から野球を見てみたいと、ぼんやりと思っていた。バイトで触れすぎたせいか、プロ野球にも飽きつつあった。

その頃住んでいた家のテレビにはBSが映らなかったので、土日にはABEMAを見て時間を潰した。適当なお笑い番組を見て笑ったり、ニュースをみて何となく世界のことを考えたりしているといくらか気が紛れた。9月17日、バイトがたまたま休みになってチャンネルを回し見ていた自分の目に飛び込んできたのは、東大の選手が慶應と互角の戦いを演じる姿だった。当時はABEMAでも六大学の中継をやっていた。

自分の大学の野球部の試合がテレビ中継されていることなど思いもよらなかった自分は、画面に齧り付くように試合を見た。相手の暴投も絡んで5回に勝ち越すと、7回には1点を加えた。慶應が強いというのは知っていたから、このまま勝ったらとんでも無いことなんじゃないだろうかと思った。7回から松岡由機さん(R6卒)が登板して、8回に1点を失いながらもリードを守り切り、東大は勝った。当時は画面の中に映る誰のことも知らなかったけれど、部屋で拳を突き上げて喜んだ。東大野球部という存在が自分の意識の中に初めて現れた瞬間だった。

しばらくベッドに寝転がっていると、自分も東大の学生であることを思い出した。もしかして、今からでも入れたりしないだろうか。急いで野球部の公式LINEを調べて、見学を申し込んだ。夏休みに少しだけプログラミングを勉強していたし、試合はバイトでたくさん打ち込んだ経験があったので希望はアナリストにした。

勢いで申し込んだのはいいものの、見学の日が近づいてくると不安が募った。大学の野球部といえば、テレビやネットで見るのは厳しい上下関係の話ばかり。果たして自分がやっていけるような世界なのだろうかと恐ろしくなった。もし大変なところだったとしてもそれはそれで自分の性根を叩き直せるチャンスだろう、ということで勇気を出して東大球場を訪れた。

初めて訪れた東大球場は思ったよりこぢんまりとしていて、そこで出会った人は思ったより話しやすかった。もちろん緊張はしたけれど、唯一のアナリストの先輩だった佐藤さん(R7卒)にくっついて球場中を回る自分を選手たちは面白がりながらも快く受け入れてくれた。自分の力を使ってこのチームの勝利を助けられたらどんなに素晴らしいだろうかと思い、その場で入部を決めた。佐藤さんの努力が身を結びつつあり、少しずつ分析に使えるデータができていたことも大きかった。ある程度プログラミングも独学で学んだし、どんどんデータを出していって勝ちに貢献できるだろうという青写真を描いていた。

いざ入部してみると、苦難の連続だった。というより、何をしたらいいのか分からなかった。もちろん日々の仕事はある。バッティングを読み上げ、おにぎりを握り、ラプソードを設置するなど作業の数は意外と多かった。ただ、選手が求めているものを自分が提供して力になれているという実感は薄かった。ネットで学んだ付け焼き刃のセイバーの知識を活かして色々な指標を出してはDiscordに貼ってみたりしたけれど、何の示唆を与えるかも定めずに適当に作った指標ランキングは誰の役にも立たなかった。それでもとりあえず何かやってみるしかなくて、佐藤さんに相談してトラックマンデータのまだ使っていない指標を聞き、その活用方法を考えたりしていた。

とにかく選手の話を聞かないと分からないと思い、選手と話す機会を何とか増やそうと試みた。人に話しかけるのはものすごく苦手だったが、夕食を一緒に摂れば仲良くなれるだろうかと思い寮食に目をつけたりもした。今でこそ「いただきます。」の速さから寮食キャラが定着してしまったが、元々は選手と話すための不器用なアイデアだった。バッテリーの沖縄合宿にも連れていってもらい、ピッチングについて選手から教わることもあった。学術的な側面からの見識も圧倒的に選手の方が凄くて、もっと勉強しないといけないと思ったのを強く覚えている。

この合宿は野球以外の面でも思い出深いものだった。コミュニケーションの下手さが災いしてあまり同期と話せていなかったが、1ヶ月を共に過ごしたことで仲の良い選手もでき、ようやく入部したという実感を得られた。そろそろ馴染めてきたかと思って2年生になった頃、新たな壁にぶち当たった。

その壁を端的に表現すると、「野球経験の無さ」と「野球を見る目の無さ」になる。

前者は入部前からわかっていたことではあったが、想像より重くのしかかってきた。ソフトボールこそやっていたもののまともに硬球を触ったことのない自分は、練習補助に入るにも一苦労だった、というよりほぼ何もできなかった。選手から野球の悩みを聞くには練習を手伝うのが一番良いのだが、バッピもトスもできないしノックも全く打てない自分は何の戦力にもなれなかった。ティーにボールを置くのが精一杯だったのだが、それでも練習相手として使ってくれた選手には感謝しても仕切れない。また、野球をプレーしたことがないという事実は采配に示唆を与えるデータを出す上でも障壁になった。プレー中に選手や首脳陣が考えていることは、テレビで中継を見ているだけでは学べなかった。選手と戦術の話をする度に考えていることの深さに驚かされたが、驚かされているようではダメだった。結局学びっぱなしのままで何もプラスアルファを生み出せなかったというのが大きな後悔の1つである。

後者は、同期の内田と話をしていく中で痛感した。彼にバッティングやピッチングの話を振ると、その選手がどういうメカニクスで動作をしていてそれがどのような結果を生んでいるのか的確に説明してくれる。その知識は選手の中でも信頼されていて、そんな内田の姿を見てただすごいと思うばかりだった。自分もそんなふうにメカニクスを見られたらな、と何度羨ましく思ったことだろうか…とここまで書いていたら、内田の部屋の光景を思い出した。ものすごい量の野球に関する本や身体の動かし方の本が置いてある。読んでるの、と聞くといつも買っただけだと言って笑っているのだけれど、間違いなく彼は努力に努力を重ねてこの知識を獲得したのだと思う。それを完全に天性のものかのように書くのは良くない。前言撤回して、壁の名前は「野球を見る目を磨く努力の足りなさ」にする。

この2つの壁を越えられないまま、部員として初めてのリーグ戦を迎えた。トラックマン部屋と応援席を往復する日々を過ごした。春リーグが終わった後には永田さん(R6卒)の計らいでアナリストがリーグ戦を振り返るzoomをする機会に恵まれた。投手を担当することになりスライドを作って発表したが、他大学の色々なピッチャーのものも全部ごちゃ混ぜにして出した大雑把な自分のデータに自信が持てなかった。東大に絞ると特定の試合の結果をなぞるだけになって、データとして出す意味がなかった。

秋にはチームが法政に勝った。日々顔を合わせ、話をする選手たちがつかんだ勝利の喜びはひとしおだった。ただ、それは1年前にテレビの前で感じたものと本質的には変わらなかった。

この頃から、プログラミングの面でも限界を感じることが増えてきた。試してみたいアイデアは無限にあったけれど、佐藤さんや内田と比べた時、自分は圧倒的に考えて形にするまでの速度が遅かった。2人はものづくりに対して狂気とも言えるような熱量で向かっていて、自分はそれほどまでの熱量を持てているだろうかと考えた。頭、エネルギー量、努力、全てが足りていないのは明白だった。当時ようやくGPT-4が発表された程度のクオリティであったAIは付け焼き刃に過ぎなかった。秋には内田とどちらが寮に入るかで話し合いをしたが、全てにおいて自分が及ばないことは分かっていたので、最終的にはまともに話をすることもなく譲った。

結局3年生になるまではシフト担当であることをアイデンティティに、ただ球場にいることを自分の存在価値として過ごした。みんなが理系だったり駒場の授業だったりで忙しい中自分だけ文系で暇だったというだけのオチなのだが、自分がいなかったらアナリストのシフトは回らないと思い込んで球場へ向かい働き続けた。どこまで行っても空虚だった。ブルペンにラプソードを置きに行ったついでにピッチングの動画を撮って、それを見てもらいながら素人なりのアドバイスをさせてもらっている時間だけが何かを生み出しているようで楽しかった。ラプソードを片付けてマネ部屋に帰ると、そのアドバイスも自己満足でやっているだけなのではないかという虚無感に襲われた。ボールを取っているキャッチャーがデータを見ながら話したほうが有意義なのは間違いなかった。

それでも何か足掻いてみたくて、冬のオフシーズンに佐藤さんに相談するとwebサイトを作ってみたらどうかと提案してくれた。昔自分がポロッと言った、成績などをまとめてwebで見れたらより便利になるだろうという話を覚えてくれていてくれたのだった。webプログラミングの経験が全くなかったため制作は難航した。そして、結果から言うと2つの要因が影響してうまく行かなかった。

1つ目は、学習と調査を怠ったこと。AIに何となく壁打ちして技術選定をし、生成されたコードをコピペするだけの開発をしていたらとんでもなく実装ハードルの高いフレームワークを選んでいた。そして、なぜか自前でVPSを契約すると言うこれまたハードルの高い方法を選んでしまった。これ以上技術的な詳細に立ち入るのは避けるが、とにかくしっかりと勉強していれば絶対に防げたはずの失敗であった。

2つ目は、需要を理解せずに開発を始めたこと。野球部では選手が分析をメインでやっている以上プロダクトのユーザーは選手であり、彼らにとってwebサイト化がどのような影響を及ぼすかを最初に考えてから実装の優先順位を決めて開発していくべきだった。これも詳細は省くが、オープン戦を終えた直後の選手が求めるのは何打数何安打の数字ではなく自分の打席でどこにきた何の球にどうアクションしたかの振り返りであること、逆に学生コーチや首脳陣が求めるのは特定の期間のA戦、B戦ごとに分けた成績の数値であること、リーグ戦の分析は動画を中心に行われている以上求められるのは可視化したデータと動画を接続して選手が相手のイメージを掴みやすい状態を作るのが目標であることを事前に観察して理解していれば、もっと有意義なものを作れたはずだった。

技術の多さと難しさに何を勉強したらいいかもわからなくなり、ようやく実装できたのは3年の春リーグがとっくに終わった後、秋リーグも間近に迫った8月だった。リリースまでに実に半年かかったことになる。エンジニアの人ならわかると思うが、これは1プロダクトの開発サイクルとして致命的に遅い。野球部でもそれは同じで、春リーグにサイトが間に合わなかったことはアナリスト全体として描いていた予定の多くを狂わせた。データをサイトに集約することで既存の分析にかかる時間を削減するという意義も果たせなかった。(後日談だが、このサイトは引き継いでくれた修吾(片山/3年/アナリスト/筑波大駒場)と榎(2年/アナリスト/修猷館)が改修を続けてくれたおかげで今では分析での使用に耐えるものになっている。)

意識してか無意識かはわからないが、他の2人は上にあげたような要素に既に気づいていたのだと思う。自分が意味のわからない開発を繰り返しているうちに、内田の作ったVRは相手投手対策に必須のものとなり、佐藤さんの作った動画集は選手の要望に応えてどんどん進化していた。ただ自分だけが部の勝利に貢献していないという焦りは、最終学年が近づくにつれて諦めに変わりつつあった。

まだ何かできることはないかと考えて、3年の秋にチームが課題意識を持っていたリーグ戦の投手運用に関する意見をミーティングに持って行った。数字を出して回帰分析をしたり、無い野球脳を振り絞って案を考えたりしてずいぶん頑張ったつもりだったが、結果は内田が2年間地道に築き上げてきてくれた首脳陣や学生コーチとの信頼関係を食い潰すだけに終わった。思えば、自己認識が「頑張った」であった時点で分析に自信を持ててさえいなかったのだろう。采配、作戦、ベンチワークに関することからは手を引いて、全部内田に任せることを決めた。ぼんやりとした諦めは「コミュニケーションに対する諦め」と 「自分の野球への理解に対する諦め」として具現化された。この年は2つ勝つことができた。普段から仲が良い渡辺(4年/投手/海城)が勝ち投手になった時には、友達として心から嬉しかった。ただ、アナリストとして東大野球部に貢献し、真の意味で勝利の輪に入ることが難しいのはもはや明白だった。

4年生までやり切ることだけは決めていたので退部する選択肢はなかったが自分の存在意義を見失っていたところに、立て続けに良いニュースが飛び込んできた。1つは、一誠寮に入寮できることになったという知らせだった。ずっと入寮の希望こそ出していたものの、本当に入れるとは思っていなかったので心底驚いた。寮に入れば選手との距離も近くなり何か貢献するきっかけを掴めるかもしれないという期待で、モチベーションは随分回復した。もう1つは、OBの方からの寄付でRapsodo3.0を買えるかもしれないという話だった。Rapsodo3.0があればオープン戦でのトラッキングデータの計測が可能になり、分析の幅が大きく広がることは間違いなかった。この2つの希望に縋り付いて、新チームを迎えた。

新チームの始動ミーティングで、アナリストのスローガンは「アナリストWAR1.0」に決まった。自分の過去3年間のWARは、0.0だった。代替可能選手と同水準で出場し続けている訳ではなく、何もしていないためチームに+も-も生み出していないという意味の0.0だった。

スタッフなのに最終年度に突然入寮して貴重な寮の一枠を選手から奪っている身になったことで、1.0のうち0.0001でも、何としても力になれる道を探さなくてはならなかった。

残された1年間で何ができるかを考えた結果、新しい機器をフルに活かせる分析環境を整えることなら今からでもやっていけるという結論に達した。打撃コーチとして来てくださった栗山さんとも仲良くなり、打撃関連の分析も専門家の下でできそうだった。

冬の間は楽しかったし、一番これまででうまく行っている実感があった。前々からやってみたいと思っていたバッティング練習でのBlast計測を提案すると、意外にも選手の間にすんなりと広まった。選手が打席の合間にBlastの数値をチェックする光景は日常のものになった。試合のRapsodoデータを加工する処理を作るのも手伝い、春のオープン戦で実戦投入するのが待ち遠しかった。リーグ戦の投手の攻略法を栗山さんと議論したりもした。

ただ、春のオープン戦は長崎の合宿から始まることが完全に頭の中から抜け落ちていた。後輩に合宿への帯同を通じて選手との仲を深めてほしいと思い、自分が行かないことは前々から決めていた。元から分かっていたことだったので普通に寮から出発していく皆を見送ったのだが、自分だけ部活のない10日間の間にモチベーションは急速に低下していった。久しぶりに虚しさを感じた。チームが長崎から帰って来てからのことも正直覚えていない。アナリストWARの文字はとっくに頭から吹っ飛んでいて、何で自分はこの寮にいるんだろうという気持ちと寮に入れず一人暮らしをしている選手への申し訳なさだけが募った。

そのまま最後の春のリーグ戦が始まった。2年前と同じ、トラックマン部屋と応援席を往復する日々だった。変わったことといえば試合後に帰る場所が球場から寮になったことくらい。戦いの熱気に燃える寮の中で、自分1人が取り残されていた。そのまま春は終わり、夏になってからできることは何もなく、秋が来てしまって今に至る。先日の勝った試合は、寮でテレビ中継で見ていた。3年前と全く同じ、秋の慶應1回戦だった。

改めて文字に起こしてみると、自分の情けなさを痛感する。

他の人たちの「ぼくじん」を読めばわかる通り、みんなは迫り来る外的要因に葛藤しながら自分にできる全力を尽くしている。一方の自分はどうだろうか。自分次第で何とでもできるはずの内的要因に悩み、できないことから目を背け続けた結果が今なのだろう。

野球とは関係ないが、幸いなことに今の自分にはやりたい事がある。

3年間そこそこの時間を費やした末の結果が「無」だったというある意味稀有な経験をしたからこそ、人の役に立とうと何かを始める時のアンチパターンはたくさん知っている。それを活かして、自分はこれからを生きていく。次に人生を振り返る時には、必ず胸を張って「あの時があったから今がある」と言えるようにする。この覚悟とともに新たな道を歩み始めることを決意し、この文章の結びとしようと思う。

ここからはみんなへのメッセージです。

後輩アナリスト達へ

みんなの目に映る自分の姿はここに書いてあるより楽しそうだったと思います。ですが、「最終的にチームの勝利に貢献できているか」というアナリストが依拠する唯一の軸で3年間を見つめ直した結果がこの文章です。下に書く通り、みんなそれぞれ頑張っているのを知っているので今のところ心配していません。ただ、ふとしたきっかけでそれが崩れ去ることはあり得ます。自分の身をルーティンワークの中に置いて満足しプラスアルファへの意欲を失った時、チームに貢献できることを探し続けるのをやめた時、一歩ずつみんなの野球人生は僕のものに近づいてしまうかもしれません。そういう甘えた気持ちになったらこの文章を読み直してください。人間は身に迫る恐怖を感じた時に本気で動くはずです。メンタルがしんどい時は読まなくていいです。漫画とか読んで7時間寝てください。

個別にも書きます。

ワンさん(中井/3年/金沢大附)へ

「ワンさん」は僕のつけた変なあだ名第1号でしたが、みんなに浸透していて嬉しいです。なんか入部初期は色々あった気がしますが、最後は2人でカラオケに行くくらい仲良くなれてよかった。君の学問にどこまでも誠実な姿勢は、間違いなくアナリストに必要なものです。その成果をどこまで現場に合わせた形でアウトプットできるかが来年の鍵だと思います。頑張れ。自分が諦めた経済学の道を進もうとしてるのもかっこ良くて、めっちゃ応援してます。

てらしこ(寺嶋/3年/お茶の水女子大附)へ

本当はさくちゃんで呼んでほしかったのにてらしこ呼びを広めてしまいすみません。

文系仲間だしシフト引き継いでもらったしで、アナリスト内の立場的な面でシンパシーを感じることが多いです。誰にでも話しかけて仲良くなれるのがてらしこの良さだと思ってます。チームの役に立ちたい想いが人一倍強いのも知っています。ラスト1年頑張って。

修吾へ

やっぱりサイトを一緒に作ったのが思い出深いです。UIの部分を担当してくれて、めっちゃ綺麗だったのに感動しました。分析の活動にも意欲的で、どんどん進めていってくれるので君のことは全く心配していません。めちゃくちゃ優秀だし伝え方も上手いので、たまにもっと前に出ていいのになあと思うことがあります。最高学年になったら否が応でもそういう場面が増えてくると思うから、そこが力の見せ所だと思ってます。

ひらしほ(平松/2年/洛南)へ

栄養管理を始めた頃、口うるさく野球の分析もした方がいいと言い続けていた気がします。でも、いざやってみるとOpensenの改修もしながら栄養もやり、麺の補食にもチャレンジしたりとうまく両立していて安心しました。ひらしほ自身も言っていた気はしますが、ひらしほの良さはやると決めたことをしっかりやり切れるところです。これからも自分で切り拓いた新たな道を歩んでいってください。

榎へ

榎にはサイトを引き継ぎましたが、ものすごく発展させてくれたおかげで自分の後悔が成仏したような気分です。本当にありがとう。君の圧倒的なコミュ力は必ずチームを救います。榎は、選手が思わず悩みを相談したくなるような存在にすでになれているように見えます。選手に信頼されるって言葉では簡単に言えるけど、実践できているのはすごいことだと思ってます。これからも頑張ってください。

西山慶(2年/市立南)へ

僕が買ってきてマネ部屋に置きっぱなしにされていたBob Keyesの本(ぼぶじん)の精読を始めた時はこいつ正気かと思いましたが、毎週しっかり読み進めていて本当に尊敬しました。VRもBlast関連の仕事もやって、来年からなかなか忙しくなるんじゃないかと思います。寮の部屋は頑張って綺麗にしておくので、寮生活楽しみながら2年間頑張って!

西山和希(2年/筑波大駒場)へ

とにかく野球に対する理解が深い、それに尽きます。キャッチャー出身だけあってとても視野が広く、常に現場目線で戦術を考えられる和希は間違いなくオンリーワンの貴重な人材です。試合後のミーティングにも参加して意見を言っている姿を見た時には後輩ながらこんな風になれたらなーと思ったりしてました。試合の打ち込みだけ、修吾に怒られないように頑張ってください。

平井(2年/並木中等教育)へ

個人的にめちゃくちゃ話しやすくて、どうでも良いことをたくさん相談した記憶があります。先輩の変な話を笑って聞いてくれてありがとう。野球に関しては、常にバッピをしにきている姿が印象的です。シフトじゃなくても投げるために茨城から球場まで来る献身性には頭が上がりません。とことん練習に付き合いながら選手の悩みと向き合い、一緒に寄り添う。そんな新しいアナリストの形を定着させていってください。

1年生へ

最上級生の先輩として、ちゃんと働いている姿をあまり見せられなかったような気がします。謎の存在だったと思いますが気軽に質問してくれたりしてめっちゃ嬉しかったです。1学年に6人もいると、可能性も広がっていくと思います。選手とたくさん話しながら、どんどんアナリストを発展させていってください。

同期へ

ものすごく変で、話しかけるのも不得意だった自分を受け入れてくれてありがとう。みんなが神宮で躍動すると、やっぱり嬉しいです。最後のカード、目標の勝ち点に向けて頑張りましょう。

渡辺へ

選手の中で一番気が合って話しやすかったのは渡辺だと勝手に思ってます。独自に考え抜いたアンダースローの理論は、理解しきれなかったけれど本当に緻密で考え抜かれていたことは伝わりました。特殊ゆえに単純なデータによる分析が難しい中で、場面場面での最適解を考えながら投げ抜く姿は本当にかっこよかったです。でも寮で雑談していると話の内容がすっ飛んだりくだらないネタで笑い合えたりして、マウンドの姿とのギャップも印象的でした。野球の部分は結局話を聞くだけになっちゃったけど、話していた時間からもしヒントが生まれていたりしたら嬉しいです。

増田(4年/投手/城北)へ

ライオンズファンという共通点もあって仲良くなり、大宮に野球を見に行ったり外部指導について行かせてもらったりしました。身体に行ってからは投球の分析も自分でPCを使ってやっていて、探究心の深さと心からの野球への愛を感じました。増田の知識からは学ぶことばっかりで、知的好奇心が刺激されて楽しかったです。

すぐる(酒井捷/4年/外野手/仙台二)へ

ティーしか置けないし、トスもめちゃくちゃ下手だったのに練習相手として使ってくれてありがとう。最終カードでヒット打ってください、全力で応援してます。

林(4年/学生コーチ/西大和学園)へ

人生を見失いかけてた自分に、新しい世界を見せてくれてありがとう。今の日々が楽しいのは林のおかげです。これからもよろしく。

たいかん(酒井太幹/4年/学生コーチ/筑波大駒場)へ

たいかんのぼくじんを読んで初めて、部屋にきて話していた時間にはたいかんにとっての意味があったのだと気づきました。チームの内情を知らない自分にできることは状況を整理することだけかなと思い意見を言うというよりは壁打ち相手的な立場で相談に応えていましたが、そのどれか1つでも大変な日々の助けになっていたら嬉しいです。自分のモチベがどこまで下がっても見捨てることなく、所々で頼ってくれたのもすごく嬉しかった。ただし、最近は忙しいのであんまり部屋を開けられません。たいかんの部屋か屋上で話しましょう。

奥畑(4年/マネージャー/智辯和歌山)へ

底抜けに明るいところ、どんなに嫌なことでも寝たら忘れて引きずらないところなどとても尊敬しています。主務をやると決めてから、どんな困難が押し寄せてもへこたれずに向き合い続けて見事にやり切った(って書くとまだ神宮大会と100周年記念行事が残っていると怒られそうですが)のも本当にすごいです。近くで見ていて、ジャンプの主人公みたいでかっこいいなあと思っていました。挫折したことがないとか言っていましたが、他の人が直面していたらとっくに心が折れていそうな数々の出来事を持ち前の反骨心とパワフルさで乗り切ってきた故でしょう。物事の考え方は正反対な気がしますが、なんか仲良くなれてよかったです。

佐藤さんへ

途中入部で何もわからなかった自分に、一から全部教えてくれてありがとう。オータムに行く前の日に徹夜で一緒にコンタクトポイントの図を作ったのが一番思い出に残っています。あれに限らず、常にプログラミングの師匠は佐藤さんでした。あと、去年悩んでた時にご飯に連れていってくれたのもめちゃくちゃ感謝してます。佐藤さんも同じような悩みを抱えてたんだと知って安心したのを覚えてます(笑)。キャリアの方向性的にも近い気がしているし、これからも仲良くさせてください!

追記)突然タメになった(自分が勝手にした?笑)のに受け入れてくれてありがとう!!

内田へ

今の僕の内田への感情を表すと、ありがとう、すごい、ごめんなさい、うらやましいが1/4ずつくらいです。入部した時から自分よりずっと野球に詳しくて、それでも決して知識の研鑽を怠らない君の姿勢にものすごく刺激を受けていました。結局、最後のシーズンまでありとあらゆる仕事と重圧を背負わせちゃったと思います。最近1カード終わるたびにものすごく疲れた顔をしてる内田を見て、申し訳ないと思っています。アナリスト全体や自分に対して言いたいこともたくさんあっただろうけど、日常会話の時には僕のだる絡みに突っ込んでくれて嬉しかったです。本当にありがとう、そしてごめんなさい。ノーベル賞とってね。

最後に祖父母へ

この4年間に限らず、ずっと自分の人生を応援し続けてくれてありがとうございました。結果には繋がらなかったけどここで得た学びはたくさんあって、それを得られたのは2人からの応援があってこそだったと思います。これからも一生涯、2人に感謝しながら生き続けるつもりです。本当にありがとうございました。

めちゃくちゃ長くなってしまいました。明日からはついに幹部に突入します。最初は、寮でよく僕をいじってくれる経済学部仲間のすぐるです。僕が人生で出会ってきた中で最もストイックな男のぼくじんに、ぜひご期待ください。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次回は明日10/21(火)、酒井捷副将を予定しております。

主将

主将

前の記事

前の記事