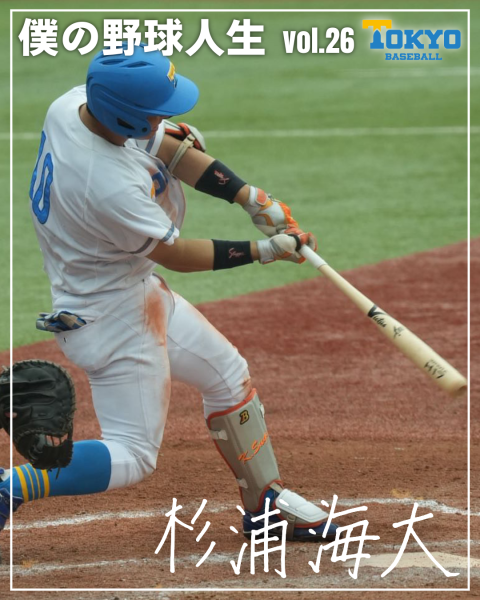

『僕の野球人生』vol.26 杉浦 海大 主将

4年生特集『僕の野球人生』では、ラストシーズンを迎えた4年生に1人ずつ、今までの野球人生を振り返ってもらいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『僕の野球人生』vol.26 杉浦 海大 主将(4年/捕手/湘南)

僕の野球人生の根本には、いつも「負けず嫌い」があったと思います。他者あるいは自分自身に負けたくないという、その思いが僕を努力させてきてくれたし、これからも努力させ続けてくれるだろうと思います。

僕が野球を始めたのは、ベイスターズファンの父に横浜スタジアムに度々連れられたことがきっかけです。この頃のベイスターズはめちゃくちゃ弱くて、負け試合ばかりだった気がしますが、父に連れられて初観戦した試合が代打サヨナラ逆転満塁ホームランで終わる試合で、その時の熱狂感で野球の虜になってしまいました。スタンドの何万人もが一球に集中し、そのボールの行方に狂喜乱舞して、立って大歓声を送る。そんな野球のスケールの大きさに魅せられたのだと思います。

小学校2年生になって、地元の少年野球チームに体験に行きました。狙い通りに投げることやライナーを打つ快感に触れ、チームに入れてもらいました。土日には全体練習を楽しみ、平日には放課後に近所の広い公園で野球をやって、ひたすら野球を楽しみました。

4年生になり、自チームが弱すぎることに嫌気がさしてしまった僕は一度チームをやめて、バッティングスクールにのみ通うことにしました。しかし、一人でやる野球のつまらなさに耐え切れなくなり、隣町のチームに入れていただくことになりました。小5でいきなり入ってきた僕を、コーチや部員をはじめ皆が温かく迎え入れてくれたおかげで、最後まで楽しく野球が出来ました。

しかし、良くも悪くも現実を見るタイプの僕は、プロ野球選手になる事は自分には無理だろうと既に感じていたのを覚えています。そこで、勉強というもう一つの道に舵を切り始め、少年野球は小6の夏までと決めました。そうして僕の引退前ラストゲームで、同級生が最終回に同点打を打った時の感動は一生モノです。本当にいい思い出をありがとう。逆に、辞めてしまった金井ヤンガースのチームメイトにはとても申し訳なく思っています。ただ、皆と長すぎるアップをしたり、走りの腕振り練習を30分ぶっ続けにしたりしたような日々はとても楽しかったです。ありがとう。

中学受験をして公立の中高一貫校に入り、野球部に入部しました。勉強重視の学校だったので、週4の限られた時間でしか部活は出来なかったですが、周りより少し肩が強いだけの僕を顧問の先生方が使ってくれたおかげで、一個上の代ではサードやピッチャーで勝ち上がる良い経験をさせていただきました。僕は一個上の代の方々が大好きで、僕が一個上とつるみすぎて同期と仲良くないことが問題になったほどです。

ただ、一個上の代なのに自分の代の選手で唯一出ているのを良いことに、この頃の僕は天狗になっていたと思います。自主練をしなかったし、怪我しても柔軟をサボっていたし、その結果、自分のエラーや不振で先輩達は県大会に行けませんでした。それなのに、自分達の代になっても僕は真摯に野球に向き合いませんでした。周りを引っ張ろうともせず、成長期で身長が伸びたが故の球速アップを自分の実力だと思い込み、傲慢だったと思います。

正直、当時の僕は、野球での負けず嫌いよりも勉強での負けず嫌いの思いが強く、そちらに意識がいっていました。テストという数値化される成績の奴隷になり、勉強ができれば良くて、野球はプラスαだったのだと思います。どうせプロ野球選手になれるわけでもないのだから、野球に労力を注ぎ込むよりは、将来の可能性を広げてくれる勉強に注力する方がいいだろうという打算的な考えもかなりありました。野球の実力はそれなりだけど姿勢がダメダメでした。そんな生半可な気持ちなのに、自分達の代でもそれなりに勝ち上がってしまって、僕は中学では自らの過信にとうとう気づけませんでした。そんな僕と野球をしてくれた先輩、同期、後輩、先生方には感謝しかないです。手を焼かせてしまい申し訳ありませんでした。

ただ、そんな過信のおかげで、中3時の僕は高校野球こそ強い学校でやりたいと漠然と思っていました。そんな時に、当時六大学野球で活躍していた宮台さん(H30卒)のニュースが飛び込んできました。宮台さんが勝ち点の場のマウンドにいて、プロに進んで。同じ神奈川出身で地元も近い僕が憧れるのには十分すぎるかっこよさでした。宮台さんを調べていくうちに、その宮台さんの出身の湘南という高校は野球も勉強もレベルの高い学校だと知り、そこへの受験を決意しました。地頭の悪い僕が頑張ってなんとかパスした中学受験を無駄にするのは気が引けたし、親にも少し反対されたけれども、湘南高校はそれを上回るほど魅力的に見えました。

そうして入った湘南高校野球部での生活で、今までの僕の過信は打ち砕かれました。内野手として入ったものの打球が全く捕れず、バッティングもだめ、少しスローイングが得意なだけで、雑魚扱いされる部類に初めて属しました。このままだと目標にしていた1年生での夏の大会ベンチ入りは無理そうどころか、3年生になっても活躍できないのではないか、と入部当初に打ちひしがれました。おまけに、厳しい上下関係と走り込みなどのトレーニングで、かなり部活が憂鬱でした。

ちょうどその頃、同期で捕手が誰もいないという話になりました。同期の選手14人のうち、中学で捕手をやっていた2人が、どちらも高校では捕手をやらないことになっていたのです。それを聞いて、気づいたら僕はキャッチャーミットを育てていました。今思えば、同期に捕手が既にいたら僕は高校ではずっと内野の雑魚選手で終わっていて、大学野球なんか続けていなかったと思います。その運と、生き残るために捕手を選んだ自分の判断に今でも感謝しています。ただ、捕手ならいけるかもと考えた理由は短絡的で、ただスローイングがいいから内野よりはいけるだろうという感覚的なものでした。ゆえに、始めたてから2年間、3年の春までは本当に下手くそでした。スローイングは先輩にモノマネでネタにされるほど酷いフォームから悪送球を多く繰り出し、スライダーのワンバウンドを左手首に当てて永遠に横に弾いていたし、リードもくそもない球種選択をしていたし。

そういう野球の技術的な部分の壁に当たってしんどかったけれども、それ以上に、やはりあのきつい練習と、ミスした時やトレーニングで出しきれなかった時の指摘の声で、僕は精神的にかなりこたえました。ボールを捕って、投げて、走って、サーキットやって、という無限の繰り返し。川村先生からの「仲良しになるな」の言葉のもと、ミスしたら仲間から罵倒の言葉が来て、上手くなるための圧だとはわかっていても、どこか真に受けて自分でも自分を責めてしまう。特に1年生の前期は毎日、早く辞めて楽になりたいとしか帰路で考えていませんでした。けど、野球をやるためにわざわざ湘南に来たのに辞めるなんて恥ずかしい、その一心だけで僕は走り続けていました。どうやったら今日の部活を乗り切れるかだけをずっと考え、必死でやっていました。良くないことだとはわかっていたけれど、どうやったら野球が上手くなるかなんて、当時の僕に考える体力はありませんでした。

ただ、練習に食らいついてるうちに、川村先生のよく言う「何くそ精神」「くそと思ったらやれ」というのが身についてきて、人間的に非常に成長できたと思います。周りの指摘の声や厳しい練習も、全ては自分のためだとポジティブに捉えられるようになったと思います。それも、30人ほどの部員みんなで一緒に辛いことに耐えてくる中で生まれてくる一体感や、どんな辛い状況でも笑いを生み出す湘南野球部のノリが僕の弱いメンタルを強くしてくれたと思います。あの仲間がいなかったら脱落していたと思うので、本当に感謝しています。

野球の方は、やはりセンスがないのでゆっくりな成長ではありましたが、3年生の春あたりにようやく守備もバッティングも良くなって、守備の要かつ打線の中軸に就くことができるようになりました。

ただ、自分の代では最後の最後まで私立の壁に阻まれました。秋はY高の山口塁に、春は桐蔭学園の山口凱矢君(法政大学/3年)に負けました。桐蔭とやった時の1番バッターで出てきた圭一(木本/明治大学/4年)の太ももの太さと歩叶(松下/法政大学/4年)のスイングの速さに圧倒されたのを今でも覚えています。そして最後の夏は横浜創学館の山岸に負けました。その横浜創学館は決勝で宮田(明治大学/4年)のいる横浜高校にボコボコにされていたのを中継で見ました。全ての負けがもちろん悔しかったけれども、正直なところ、どれも点差以上に差があって、まぐれがないと勝てなかった試合でした。差がありすぎて、負けた悔しさ以上に、高校でやってきたあの厳しい練習は一体なんなのだろう、どうすれば良かったのだろう、というもやもやした気持ちで僕の高校野球は幕を閉じました。

引退直後は、野球は高校で終わりにしようと思っていました。一番大きかったのは、私学との戦いで感じた、自分の野球センスの無さです。守備の自信はあったけど、前述のような大学で野球を続けるような私学のエースを打てる気がしませんでした。それなら、のんびり過ごす4年間の方が楽しい大学生活かなとか思っていました。東大野球部で活躍するために湘南高校に来たという経緯はありましたが、一旦東大野球部に入るかはさておき、東大に受かるように計画的に受験勉強してきたので、とりあえず東大に入ることにしました。

結局どうして野球部に入部することにしたか鮮明には覚えていません。覚えているのは、合格発表の5日くらい前に高校同期と話していた時に「野球はやんないわ」と言ったことです。それでも3月15日くらいには谷村さん(R7卒)に「野球部でお世話になります」とLINEで送っているので、この10日間でどういう心境の変化があったのか、真相はよく分かりません。多分、いざ東大に入ることになり、東大野球部つまり六大学野球に挑戦できる権利を得た途端に、折角なら自分の力を試したいという思いや、桐蔭学園の2人も明治と法政に入ったようだし私学に負けっぱなしは嫌だなという思いが強くなったのだろうと思います。大学で興味のある分野を学びたいという思いも野球部から自分を遠ざける理由の一つでしたが、野球を本気でしながらでも意思があれば、しっかり学ぶ時間は取れるだろうと思ったのもあります。

何はともあれ野球部への入部を決めて、当時はコロナだったので4月から練習に参加しました。1年生の頃は、どちらかといえば順調に行っていたように思います。高校時代から自信のあった守備はある程度通用したし、オープン戦でこそ打てなかったけれど、ボールの見やすい神宮での新人戦ではかなりヒットが出ていたからです。

入部当初は東大野球部の練習の雰囲気の緩さに対して、当初から野球の上手かった工藤(4年/内野手/市川)と「俺らで変えていこうな」と語り合った夜もありました。しかし、そのおかげで伸び伸びプレーして長所を伸ばせることや、裏で先輩方がコツコツ努力している面を発見し、これはこれで野球のしやすい良い環境なのかもしれないと感じるようになりました。

また、1年生の時に非常に貴重な経験をさせてもらったのも大きかったです。一つは、松岡さん(R5卒)と半年間一緒に練習できたこと。松岡さんとのキャッチボール、ストッピングの技術練習、スローイング練習、配球の話、都市対抗に連れて行ってもらったことなど、多くのことを吸収させてもらいました。もう一つは、新人戦に多く出て、神宮のレベル感を体験できたこと。おかげで、2年生以降の方針をしっかり立てることができました。それは

・3年生でレギュラーを取る

・2年生でトレーニングしまくって体を大きくする

というものです。2年生の期間は出場機会が少なかったので、リーグ戦前日も当日もごりごりのウェイトをするなど、3年生以降を見据えた練習ができて、フィジカルの面では良かったと思います。

しかし、2年生の時は、自分にとって非常に悩ましい時期でした。野球の技術で向上した点があまりなく、松岡さんが抜けたのに試合に出られるレベルにない自分が無価値に思え、メンタル的に辛かったです。本当は2年生からレギュラーを取りたかったけれども、それが無理だと悟って、その悔しさをトレーニングにぶつけていた期間というのが実情だったかもしれません。

また、僕はこの期間、チームに対しても後ろ向きな気持ちを持ってしまい、チームにコミットできていませんでした。僕が疑問に思っていたのは、チームとして問題点がわかっているのに、その問題から目を逸らしたままチームがリーグ戦を戦っていこうとしていた事でした。東大が勝ち点を他大から取るには、思いつく限りの方策を全て尽くしてようやくワンチャンスあるくらいなのに、そこを怠っているように見えてしまいました。ただ、それを態度に出してしまった当時の僕は慎み深さがない上に自分を律せておらず、先輩などに申し訳なかったです。

そうこう頭でチームのあり方を考えながら筋トレをしている間に、新年度で3年生になりました。目標は明瞭。捕手としてしっかり上手くなり、レギュラーになってチームを勝たせることでした。自分が出ている中でチームの勝ちを味わいたかったです。

そして春の3カード目から、チャンスが巡ってきました。チームの守備面が崩壊して、守備型の選手であった自分に白羽の矢が立てられました。今までストイック且つ計画的にリーグ戦だけを考えて練習してきたという自信があったので、緊張とかは全くなく、やってやるぞという高揚感を感じていました。

結局、自分がマスクを被った春の残り3カードでも勝てませんでしたが、守備面で自分の良さは出せたし、チームとしても惜しい試合が出てきつつあり、自分にかなり自信が持てたシーズンでした。またそれ以上に、リーグ戦でマスクを被った中でしか感じられないであろう、どうすれば東大が勝てるかのビジョンが分かってきたのが大きかったです。この経験を夏のオープン戦でチーム、特にピッチャーに還元すれば、秋こそ失点を抑えて勝てるだろうと思いました。やはり、投手を指導できる人のいない東大では、捕手の適切な人材が神宮のあのレベルでどれだけ経験を積むかが非常に大切だと思います。実際に神宮で死ぬほど打たれたり、あるいは抑えちゃったりして、その経験から帰納的に東大の抑え方を学んで、それを東大球場に持ち帰ってピッチャー陣にうるさく言ってチームに浸透させていく。そうして捕手が神宮の経験をもとにピッチャーを育てるところまでやらなければ、東大野球部は勝てないと思います。そのことに気づいたシーズンでした。

そこで、3年夏のオープン戦では、自分のスキルアップはもちろんですが、ピッチャーとの関わり方に拘って過ごしました。意識していたことは主に三つ。①神宮のあの場でもピッチャーに気持ちよく投げてもらうために、捕手の自分を信頼してもらうこと、②どうやって打ち取るかのビジョンを厳密に言語化してもらい、考えなしに投げているピッチャーや、考えていても実際のピッチングがそれと乖離しているピッチャーには、厳しく指摘すること、③逃げないピッチングをさせること。

①のためには、守備も打撃も自分の能力を上げて威厳を保ち、普段の練習態度から「あいつで負けたらしょうがない」と思わせるほど、ストイックな面を意識的に見せることにしました。②のためには、とにかく試合やブルペンの前後でピッチデザインを厳密に擦り合わせをすることを意識し、③のためには、変化ばかりに逃げないこと、ストライクゾーンで勝負すること、インコースにもしっかり投げること、打たれるのを怖がらないことなどをしつこく言い続けました。また、自分のバッティングはこの時期に少し良くなり、秋は個人としては攻守の両面で自信をつけて臨めました。

そうして迎えた3年秋のリーグ戦の初週で早稲田にボコされ、大量点差で盗塁もされまくり、主将だった藤田さん(R7卒)は辛そうだし、チームの状況は良くなかったと思います。ただ、僕としてはあの時の早稲田の戦力は群を抜いていたわけだし、久しぶりの神宮のレベル感に皆が慣れていけばあとのカードはもう少しマシだろうと思っていたので、そこは冷静に、次のカードに目を向けました。

そこの切り替えというか現状把握が良かったのかもしれません。明治以降のカードではピッチャー陣が持ち直してくれて、3カード目の慶應戦では太陽さん(鈴木太陽さん/R7卒)の完投勝利で勝つことができました。正直、ここまでやれると思っていなかったので、勝った瞬間は一勝挙げられた安心感がすごかったです。こうやってリードすれば勝てるんだという経験は、僕を捕手として一回り大きく成長させてくれました。ただ、大学野球の醍醐味は勝ち点制であること、すなわち一勝にそこまで意味がないことも感じました。

次の法政のカードでは、渡辺(4年/投手/海城)が完投して二勝目を挙げられましたが、この試合は本当にしんどくて、サヨナラ勝ちでホームインした瞬間は涙が止まりませんでした。慶應戦とは真逆で、ずっと法政に押されている中でのサヨナラ勝ち。終始しんどかったけれどもそれを跳ね返した経験のおかげで、神宮の場で常に心の波風を立たせず冷静にプレーできるようになれたと思います。法政にも結局勝ち点は取れませんでしたが、二回も、勝ち点のかかった第三戦を戦えた経験は必ず最終カードにつながると思っていました。

ただ、立教との最終カードで第三戦に駒を進めることはできませんでした。完全に僕の配球と状況判断ミスが招いたものでした。第一戦、最終回に一点差で勝っている中の2アウト1塁でホームランを打たれてしまうなんて。一番やってはいけないミスを、一番大事な場面でやってしまいました。僕にキャッチャーの座を任せてくれていた府川さん(R7卒)はじめ、今まで散々厳しく指摘してきたピッチャー陣、その他の仲間みんなを裏切るミスをしてしまいました。申し訳なかったです。人生で一番時を戻したい場面だと思います。

そうして、自分らの代になりました。

3年までの経験を踏まえて、主将になり、チーム作りの根底にあったのは、「人間は環境の産物」という考えです。要は野球の上手くなれるような環境(物理的なそれだけでなく、選手の頭に入る情報や言葉も含めて)を整備することこそが、選手が野球を上手くなれるために最も重要だということです。

その考えのもと、主将としてチームの環境作りの一貫で全面に打ち出したのは「勝利第一主義」「できる手は全て打つ」ということでした。

勝利第一主義は、「勝つべきチーム」「年功序列」「内容や過程の重視」「心情倫理」の反対に位置するものです。つまり、勝利という結果が最高善であり、そのための手段は問わないという考えです。もちろん、学生野球の側面などを考えれば違うのではないかというのも分かりますが、神宮で試合にいざ出てみると、やはり勝たないと悔しい思いだけが残って意味がないのです。それを踏まえると、結局勝利という結果が僕らを最も成長させるし、満足させるだろうというのが勝利第一主義を掲げた理由の一つです。

ただ、もっと大きな理由は、部員が本当の意味で「勝利に向けて」練習していくようにするためです。というのも、今まで勝てるほどに部員が野球を上達しなかった理由の一つに、結局選手が正しい練習を適切な量積めていなかったというシンプルな事実があります。どうしたら神宮で通用するかではなく、自分の理想のプレースタイルを目指してしまうズレた選手や、目標がベンチに入ること止まりな選手、野球をやり切るなどというズレた目標を設定してしまう選手が多かったように思います。こうして練習の方向性がズレ、十分な危機感のないまま練習していくので、神宮での成績に結びついていなかったように思います。そこで、正しいベクトルで練習してもらうために、「勝利第一主義」を打ち出して、選手には勝利に直結するような「結果」を出さないと使われないし引退ですよ、首脳陣や学生コーチはその結果を出した選手を上手く使って勝利という「結果」に結びつけないとだめですよ、とずっと言い続けました。他の大学では当たり前な、結果に基づいた激しい競争のある環境は、危機感を煽って選手を練習に駆り立て、勝利という結果に結びついているはずです。それを東大にも浸透させたかったです。

「できる手はすべて打つ」というのは、自分が2年時にチームに思っていたことを昇華させたものです。主将としてチームを動かす際は常に念頭に置いていました。これは、チームとして何か問題があれば必ずその問題を放置せず、打てる方策はすべて打つという内容です。このチームは首脳陣や学生コーチ、幹部が不明瞭な範囲の権限で140人ほどを運営している組織がゆえ、何か問題があっても人任せにしてそれを放置しがちな組織になっていました。人間は環境の産物だとすれば、選手の取り巻く環境さえ変えればもっといい結果になるはずで、まずそこを変えたかったです。

悪習は全て廃するつもりで、全問題に僕が取り組む気でやっていきました。僕が提起した案や考えを上げれば本当にキリがないと思います。首脳陣の采配や選手起用のこと、技術指導できる人がいないこと、アナリストの活用法、トレーニング文化のこと、高木さんの活用法、部員が十分に野球の知識を持ち合わせていないこと、オープン戦の起用法や相手のこと、マネージャーの在り方のこと、4年生の引き際のこと、球場の設備のこと、遠征のこと、学生トレーナーの必要性、SNSの活用のこと、、。チームの改良しうると思われる点は余すことなく指摘して改善できないか提起しました。

特に3年夏の首脳陣とのミーティングは力を入れました。首脳陣に関する話のように、今まで僕らの努力いかんで動かせる変数ではなく定数だからと放置されていたことに手をつけることはとても大事だと思います。やはり勝つには定数と思われていたものであってもできる限りのことをして変数にして改善していくくらい詰めていかないと、東大は六大学で勝っていけないと思います。

そういう改革を裏で進める一方、グラウンドでの冬の練習では、結果を意識させつつも選手が明るくモチベーション高く練習できるように努めていました。冬にENEOSの練習会に行った際、常に明るく振る舞って周りの選手に活気を与えている与倉さんを見て、選手における明るさの必要性を強く感じたからです。さすが駒澤の元キャプテンの方だなと思いました。

そうして挑んだ春のリーグ戦は、結局全敗に終わりました。自分としては、東大の成長速度を考えると秋に勝てばいいと思っていたので、援護なく黒星をつけてしまった渡辺には申し訳なかったけれど、この結果は想定内のものでした。個人としては、肩の怪我で思うように送球できなかったことや冬にやってきた打撃フォーム改良が全くだめであったのは悔しかったですが、キャッチングの向上、リーグ戦後半の打撃に関しては成長が見られ、秋に向けて反省と自信を持って迎えられると感じていました。

もう春までの期間で整備すべき環境や制度・練習メニューはほぼ確立してきたので、もう主将としてやることは特段ないと思っていました。あとは細かい調整をし、選手が夏の暑い期間をモチベーション高く練習することに尽力すればいいという計画でした。

ただ、チームとして大きな課題をこの時期に感じました。それは、各個人の主体性の無さと、一球の軽さです。

主体性の無さ、つまり人任せにせずこのチームの勝ちに尽力している選手の少なさは、例えば日々の練習メニューや試合の振り返り時に意見する選手、練習の際に周りを引っ張っていこうとする選手が極端に少ないことに現れていました。おそらく、意見を言えないのではなく、気付くことのできる選手自体が非常に少なかったのだと思います。日々の練習や試合で何も指摘することを見つけられない視野の狭いあるいは考えの浅い選手が、神宮で安定した成績を残し続けられないだろうと思いました。

一球の軽さは、リーグ戦ということや入れ替え戦がないことにどこかあぐらをかいて、意図のない軽率なプレーや練習が多いということです。試合のその判断は本当に熟考した末のものなのか、その適当なキャッチボールやフリー打撃で本当に上手くなるのか、練習や試合を見ていてそう思う事がままありました。

主体性の無さも一球の軽さも実は春前からずっと思っていたけれども、選手のモチベーションに影響すると思って言うことは避けていました。ただ、それで負けたようなリーグ戦の試合もあって、この夏に潰すべき課題はこれだと思いました。

ただ、夏の僕は肩の怪我や腰の怪我で個人調整が続いていたがために集合の際にその指摘をするだけで、実際の練習や試合の中で指摘することができず、実効性のない指摘になってしまった気がします。本当は、僕も練習や試合に混ざって、主体性とはこういうことで、一球に懸けるってこういうことだよと示したかったです。

そういう悔いはありつつも、夏のオープン戦はチームとしても個人としてもいい成績で、怪我も治り、秋のリーグ戦に臨みました。唯一の不安は、僕が怪我から復帰したのがリーグ戦直前だったので、渡辺と夏の期間にバッテリーをほぼ組めなかったこと。

その中で迎えた開幕戦は、結果的に最悪でした。それは、点差がついたということではなく、勝てたであろう試合を落としたからです。当時調子の落としていた渡辺のリードで、僕はどうすることもできませんでした。僕の実力不足です。しかも、6回に右手人差し指に当たった死球が痛すぎて、翌日からは代打で出ることになってしまいました。

早稲田戦が終わっても人差し指の腫れが引かず、ボールが10メートルも投げられる気がしなかったので病院に行きました。

「あ、折れてるね」

「え?」

想定外すぎて、漫画のような綺麗な「え?」を医師の方に言ってしまいました。シーズン後に手術するようにできないかなど、リーグ戦に出続ける道を模索しましたが、、色々な方と相談し、明治戦後に手術することにしました。

僕の大学野球は意外な形であっさり終わってしまったなと思いました。

もちろん守備系統の不安はありましたが、真っ先に頭に浮かんだのは渡辺でした。僕主導でかなりやってきていたので、それを一人でやってくれるか。あとで守るであろう明石(3年/捕手/渋谷幕張)に色々吹き込みたかったけれど、そうすると配球に「遊び」がなくなって、かえってやりにくくさせてしまうと思ったので、明石には積極的に何か言うことは避けました。

明治戦では自分にできることを全てやりました。ベンチからの守備系統の指示をし、代打での一打席に懸けました。謎に毛利(明治大学/4年)からまた死球をもらって笑いましたが、そういえば高校の時からピッチャーの球を吸い寄せて多く死球をもらっていたことを思い出しました。逆に今まで骨折を一度もしてこなかったのが奇跡だったのかもしれません。

慶應1回戦、手術直後だった僕はベンチ外としてスタンドから見ていました。実力を考えれば、最も勝つ可能性の高いカードだと思ってたので、ここで勝ってくれないと0勝でこの代は終わるだろうという予感というか、キャッチャーとしての予測がありました。チームは序盤から押していました。

僕は試合中、複雑な気持ちでした。試合後にアドバイスできることがないか真面目に試合を見ていながら、僕がいなくても勝てそうなことに対する無力感と悔しさが確実にありました。僕は自らの代替可能性に突きつけられていました。結局、そのままチームは試合に勝ちました。気づいたら僕は泣いていました。解説の大久保秀昭さんには嬉し涙と誤解されましたが、僕のことをよくわかる人はあれが嬉し涙ではないことはわかったと思います。キャプテンとして0勝を避けられた安心感4割、出られなかった悔しさ6割の涙です。

しかし気持ちを切り替えて、試合中に気になった些末な点を指摘しに行こうと試合後のロッカールームに行った時、見たことのないくらいに皆が嬉しそうに勝利の報告をしてくれて、今度こそ涙が止まらなくなりました。野球人生で初めて、自分が試合に出ていないのに嬉しい気持ちになれた瞬間でした。1年間頑張ってきた自分を少しは赦しても良いかなと、感動してしまったのだと思います。

ただ、勝ち点制の大学野球では、1勝を挙げることに意味はありません。今年の代は、実力でいったら勝ち点を取らないとだめな代だし、勝ち点を取らせることができなかったらそれは失敗と言うことができるような代です。骨の固定が取れるまで、僕にできることは選手に言葉をかけてあげるだけなので、適切であろう言葉をそれぞれの選手にかけながら、おとなしく見守りました。

ただ、慶應にも立教にも他の試合で勝つことはできませんでした。ベンチ外の僕が試合中にできることはありませんでしたが、悔しいことに、新体制から今までにやるべきことがあったし、それができたら勝てて勝ち点も取れたな、という試合でした。たとえば、慶應二回戦。選手によく伝えていた、野球をよく知った上で一球一球を大事にしろ、というのを戦術を振るう側にも粘り強く提言していたら勝てた可能性があっただろうと思うと、冬の間にやるべきことがあったのだなと後悔をしました。

僕は東大野球部が神宮で勝つための環境づくりを進めてきましたが、時間的制約、東大野球部の組織構造に起因する制約、資金面での制約などにより、どうしても変えられない環境が沢山あったのは事実です。中でも重大であったのが、野球強豪校出身でなく野球のノウハウがない選手を多く抱えているのに、それを教えるコーチがいない問題です。打撃は栗山さん、荒井さんに来ていただくことができましたし、投手も重信さんに少し相談する機会を頂けて、少しは前進したのも事実です。しかし、内野守備、捕手守備、外野守備、走塁、戦術、投球に関しては、選手がそれぞれ持ち寄った正しいのかもわからない情報でやっています。その分最新の知見などを取り入れやすいのはありますが、僕が社会人の練習会に行くと、毎回東大野球部では誰も知らないような情報や考え方ばかりを教わって帰ってきます。

中でも、東大野球部の多くの部員が、自分たちに野球のノウハウがまだ十分になく、教えてくださる人もいない状況であることに危機感を抱いていないことは改善するべきだったと思います。それこそ、それはしょうがない「定数」だと思われている気がします。外部指導やSNSのスキミングでは得られないノウハウは確実に野球界に存在します。既存の人脈・資金をなんとか活用してコーチを臨時でも招集するのも良いと思いますし、そのまずい現状を認識して、多くの人があらゆる手段を駆使して強豪校や上のレベルでは当たり前の技術論、戦術論、考え方を持ち寄ることが必要でした。今年、僕は周りを巻き込まず、自分だけが知識を持って帰ってチームを変えてやると思いやってきましたが、それでは全然チームは変えられませんでした。

僕は、大学野球をやることで、多くのことを考えてきました。野球の技術のことはもちろんですが、そもそも自分が野球を続ける意義や、東大野球部という組織についてなど、多岐に渡ります。それは、おそらく自分が試合に出られなかったり、出ても勝てなかったり、組織として未熟だったりで、今までの人生とは比べられないくらいの多くの壁にぶつかったからだと思います。

その中で僕が辿り着いた結論は、「どれだけ悩んでも、やるべきことをやっていくだけ」ということです。東大野球部には、考えてもなかなか答えが出ないような、思考が堂々めぐりするだけの観念的な不安に引きずられている人が多くいるように思います。特に、精神の地盤が弱い人ほど、「野球をやる意味」、「東大野球部における自分の存在意義」だとかの壮大な問いに囚われて、モチベーションを落としていたりするように思います。でもこの営みは、現実における自分の存在の脆さを、観念の世界で何か確固たるものを得ることによって、無意識的に埋め合わせしているだけなのではないでしょうか。しかし、いくらそのように悩んでも、理想と現実の実際のギャップは埋まりません。だから僕たちが理想に手を届かせたい時にやるべきは、観念の世界に逃げ込むことではなくて、野球が上手くなるためにやるべきことをやることなのです。

僕は、結局大学4年間をかけても「野球エリートを野球で負かす」という目標に手が届きませんでした。悔しいけれど、それが今の現実です。その理想と現実のギャップを、現実の世界でしっかり埋めていきたい、その強い思いがあるので骨折してからも練習に熱を入れられています。逆に、理想に届きそうでなくもう頑張れないとなったら、それが僕の野球の辞め時なのだと思います。

最後に、なぜ僕がここまで勝ちにこだわっているかを書きます。

それは、どの選手も、チームとしても個人としても勝つことを本当は最も渇望しているはずだからです。努力する過程の方が勝ちよりも大事という意見もありますが、それは今まで勝てずに終わった劣等感を抱えた者が、自らを正当化するために「勝ちが全てではない」という言説を打ち立てて、転じて、「結果よりもその過程の方が大事」という一見それっぽい道徳観が生まれただけだと思います。僕は、そういう劣等感から生まれた道徳観ではなく、自らが本当に望んだものを目指すべきだと思います。野球界が勝負の世界であり、そこに飛び込んできた以上、チームとして相手に、あるいは、個人として他の選手に勝ちたいというのが、野球少年時代から選手が本来目指してきたことではないでしょうか。結果的にはそういう副産物を得たにしても、最初から、努力自体や友達を欲して野球をやっていた人はいないと思います。しかも、結局のところ過程が最も輝くのは、逆説的ですが過程を度外視して専らに結果を追い求めた時だと思います。

後輩の選手達に向けてですが、東大野球部は、個人としても野球は下手だしチームとしても弱いから、劣等感を感じることが非常に多いと思います。だけど、だからといって「勝ちたい」という自分が心の奥底で本当は持っている気持ちに嘘をついては欲しくないと思います。それっぽい道徳観に流されないで、勝負の世界において自分が真に目指しているものに真正面から向かっていける集団であってほしいと強く願っています。

ここからは、お世話になった方への感謝等を記させていただきます。僕の野球人生は振り返ってみればかなりの多くの方にお世話になっていて、長すぎるので、上手くお読み飛ばしください。

渡辺

これだけリードの難しい投手は他にいないし大変だったけど、そのおかげで成長できました。俺の人生は冗談抜きで渡辺に出会って変わりました。ありがとう。メディアや周りから父親譲りの才能って見られてしまうこともあるけど、実際は父親と沢山の違うところがあって、努力してきてのし上がってきたんだと思う。そういうプレッシャーの中で頑張っていたのを尊敬します。

ピッチャー陣

厳しいことを沢山言ってきたけど、俺の言うことを聞き入れてくれてありがとう。スイーパー山崎(4年/渋谷幕張)、マウンドで全然キャッチャー見ない持永(4年/駒場東邦)、テコセンターの生んだ剛腕吉田(4年/明善)、ジャイロボーラー増田(4年/城北)、ホップ200センチの大越(R6卒)の球を捕れたことは財産です。おかげでキャッチャー技術が鍛えられました。お疲れ様。

同期の選手ら

今年の冬ごろから、勝ちを目指す中で同期にも厳しくしなければいけないことが増え、早く大学野球が終わって野球が関係のないところで楽しく皆と話したいなと思っていました。けど、これだけ互いにバチバチし合って高い目標を目指せるのは今だけの経験だとも思うから、皆とバチバチした中での関わりを、あと少し楽しもうと思います。大人の味のする臼井(4年/内野手/静岡)、生態がツボの青貝(4年/内野手/攻玉社)、宇宙開発を繰り出す大原(4年/外野手/県立浦和)、思想の強い井之口(4年/内野手/ラ・サール)、良い奴すぎる榎本(4年/外野手/渋谷幕張)、マッシュの工藤、人生2周目の中山(4年/外野手/宇都宮)、独自路線の捷(酒井捷/4年/外野手/仙台二)などなど、個性的な部員が多くて楽しかったです。4年間ありがとう。

スタッフの方々

僕はチームが勝つために、選手と同じ水準の要求をスタッフにもしていました。そしてそれは、それほど期待していたことの表れです。期待に応えていただいて、ありがとうございました。

明石

活躍して、チームを勝ちに導いてくれてありがとう。出番を待ちに待っていたと思うから、来年以降は俺の目もなくなるし、思う存分プレーしてほしいと思う。力はあると思うから、自信を持って大丈夫。

小村(3年/内野手/私立武蔵)

俺と似たもの同士だから、小村の今の心情はご察しします。ただ、月並みだけど、苦労した末に掴んだものは、その分素晴らしいものになると思う。あんまり一方的に、無責任に頑張れって言うのは好きじゃないから、一緒に頑張っていきましょう。来年は一緒に這い上がろう。

横山(3年/投手/新潟)

横山の必死に頑張っている姿が、それだけで周りにいい影響を与えているのを1年間忘れないでほしい。俺がずっと期待していた選手だから、大丈夫、来年は活躍できる。

高橋(2年/投手/日比谷)、松本慎(2年/投手/國學院久我山)

これからのチームが勝てるかどうかは、君ら次第なのはわかっていると思う。この1年僕が君らを思うように伸ばせなかったのがすごく心残りなくらい、期待している。東大を代表するエースになれる能力と思考力があると思うから、頑張っていってほしい。

堂埜(3年/マネージャー/湘南)、横田(2年/マネージャー/湘南)

湘南から東大野球部に来た時点で、皆を引っ張っていく責務があると思う。覚悟のある2人なら、現状に満足していないと思うし、良い組織に変えていけると思うから、辛い思いをしてでも、行動し続けてほしい。期待しています。

監督・助監督

ご迷惑をおかけしたこともありましたが、全て勝つために行いましたこと、ご理解いただけると幸いです。4年間、ありがとうございました。

荒井さん

荒井さんに出会えたおかげで、僕の4年時の打撃での飛躍がありました。荒井さんの声掛けには謎のパワーがあり、勇気が湧いてきます。今後も後輩をよろしくお願いします。地方大会で会えるのを楽しみにしています。

栗山さん

2年生の夏から、お世話になりました。個人でお世話になっていたのに、チームにも引っ張ってきてしまいました。僕だけでなく、チーム一同、お世話になりました。栗山さんとの会話の中に、打撃のヒントが沢山詰まっています。恥ずかしいくらいに打てなかった僕を引き上げてくださり、感謝しかないです。また困ったら、ご指導よろしくお願いします。

高木さん

3年間ありがとうございました。選手の中でトップレベルに質問もしたし、施術もしてもらってしまいました。ただ、高木さんのおかげで僕の今のパワーがあります。今後もフィジカルで困ったら頼りにさせてください。

応援部の方々

六大学野球は応援部がいてこそ成り立つものです。どんな状況でも自分の志向したことを貫徹できる応援部を僕は心から尊敬しているので、そんな方々と六大学野球を一緒に戦えてよかったと思っています。4年間、応援していただきありがとうございました。

応援してくださった方々

スタンドで声援をくださったり、写真を撮ってくださったり、応援の仕方は人それぞれだと思いますが、確実に力になりました。ありがとうございました。今後もどこかでお目にかかれると幸いです。

歴代のキャプテンの方々

辻居さん(R2卒)以降の主将の方々には、主将で上手くやっていくためのアドバイスをしていただいたり、相談に乗っていただいたりしていただき、ありがとうございました。おかげで、自信を持って1年間先頭に立ち続けることができました。偉大な主将の系譜、受け継げていましたら幸いです。

松岡さん

僕は、松岡さんがいなかったらろくなキャッチャーにもなれていませんでした。僕がもし浪人して一緒にプレーする期間がなかったらと思うとゾッとします。卒業後も、神宮の試合を見た上でのアドバイス、ご飯に連れて行っていただいた際の野球談義、全て貴重でありがたかったです。ありがとうございました。松岡さんと野球談義をしている時間は貴重なだけでなく、めちゃくちゃ楽しいです。もっとさせてください。今後もよろしくお願いします。

宮﨑さん(R5卒)、井澤さん(R5卒)、慶秀さん(井上慶秀さん/R4卒)

社会人に進んだ皆さんの存在があるからこそ、僕も勇気を持って社会人に踏み出せました。その存在だけでも、僕にとっては心強くありがたい存在です。特に宮﨑さんは何回もご飯に連れてっていただいて、沢山の野球談義をできて、毎度タメになっています。ありがとうございました。今後も頼りにさせていただきます。

府川さん

府川さんは良き先輩であり、良きライバルです。冗談抜きで、府川さんがいたから成長できました。大好きです。現役中も卒業後も、気にかけていただいてありがとうございました。

その他も気にかけていただいたTEAM2022,2023,2024の先輩方

岸野さん(R5卒)、遼平さん(林遼平さん/R5卒)、和人さん(伊藤和人さん/R5卒)、奥田さん(R5卒)、別府さん(R6卒)、秀島さん(R6卒)、和田さん(R6卒)、山口さん(R7卒)、内田さん(R7卒)などその他の先輩も、試合の際にLINEをくれたりご飯に連れて行っていただいたり、そのどれもが僕のパワーになりました。本当にありがとうございました。今後もご飯お願いします!

湘南野球部の方々

まず、湘南高校―六大学野球部OBの方でお会いさせていただいた後藤さん(慶應義塾大学/H10卒)、須貝さん(H12卒)、仲戸川さん(H12卒)、木下さん(H17卒)、宮台さん(H30卒)、安部さん(明治大学/H31卒)、柳田さん(R2卒)、角谷さん(慶應義塾大学/R3卒)、笠原さん(R3卒)、大音さん(R4卒)、大久保さん(R4卒)、岸野さん、堀江さん(慶應義塾大学/R7卒)、谷村さん、湘南高校から六大学野球で活躍したこんなにも多くの方々を目標としてきたからこそ、僕は努力してこれました。ご飯でご一緒した際などにお話ししていただき、ありがとうございました。

川村先生には、かなりしごかれてきつい思いばかりでしたが、コロナ期間に一人でグラウンド整備をしているのを見て、あれは全て部員への愛だったのだと気づきました。沢山の愛を、ありがとうございました。

そして同期の皆、一緒に走りまくって足を攣りまくった日々も、皆自体も最高でした。大学4年間は忙しくてなかなか会えなかったけど、社会人になったら沢山ご飯に誘ってください。

岡本さん(R2卒)、木曽さん(H17卒)

進路を決める際には、大変お世話になりました。お二人とも関東にお戻りになった際には、またご挨拶させてください。今後もよろしくお願いいたします。

重信さん(H20卒)

実績・経験のある方のお話を部に届けていただいて、バッテリー一同本当にためになりました。ありがとうございました。また沢山重信さんのノウハウをお聞きさせていただけたら、幸いです。

一誠会の方々

昨年の夏は、色々と相談に乗っていただき、ありがとうございました。本気で勝ちにこだわっていたからこその行動であることをご理解いただきたいです。今後は僕も一誠会員として、現役の選手を支えていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

俊介さん

まず、僕を野球の道に引きずり込んでいただいてありがとうございました。進路を決める時は1ヶ月くらい悩みっぱなしで困りましたが、今となっては野球を続けることにして本当によかったと思っています。自チームで評価されてこなかった点をあれだけ評価してもらったことは自信になりましたし、自分の強みを知れたおかげで4年時はその長所を伸ばし、飛躍できました。

慶應戦で勝った後に俊さんを目にして涙してしまった際は、お見苦しい姿を申し訳ございませんでした。ですが、あの時話した悔しさが僕の原動力になっていて、社会人にこの悔しさをぶつけていきます。俊さんに買っていただいた洞察力と根性で頑張っていきますので、都市対抗で活躍できたら、また麻布十番に連れて行ってください。

米田さん、小関さん、萩原さん、小島さん、富田先生

練習、治療、手術と、本当にお世話になりました。ありがとうございます。大学4年時にあれだけプレーできたのは、皆様のご協力のおかげです。今後も頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。富田先生にはもう手術でお世話にならないように気をつけます。

両親

何かお願いしても最後は自分のしたいようにさせてくれたように、小さい頃から温かく見守ってくれたので、今これだけ自分の目指したいものを目指せています。僕が大学野球をやることを渋がっていたと思うけど、なんだかんだ神宮に来て見届けてくれて、活躍すると嬉しそうにしていたのを見て、安心したし嬉しかったです。最終学年は父母会で忙しくさせてしまって申し訳ないです。

次は東京ドームで試合に出ている姿を見せられるように頑張ります。あまり親の前ではっきり言えないので、ここではっきり書いておきます。この約22年間、ありがとう。

勝ち点を取れたら正解だし取れなかったら不正解の1年間であるということを強く意識して試合に向けて準備してほしいと、選手には伝えています。それほどの覚悟で僕らは戦っていきます。

最終節の法政戦で、この1年間を正解にできるよう部員一同頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いいたします。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

TEAM2025の『僕の野球人生』は本日で終了となります。

お読みいただきありがとうございました。

主将

主将

前の記事

前の記事