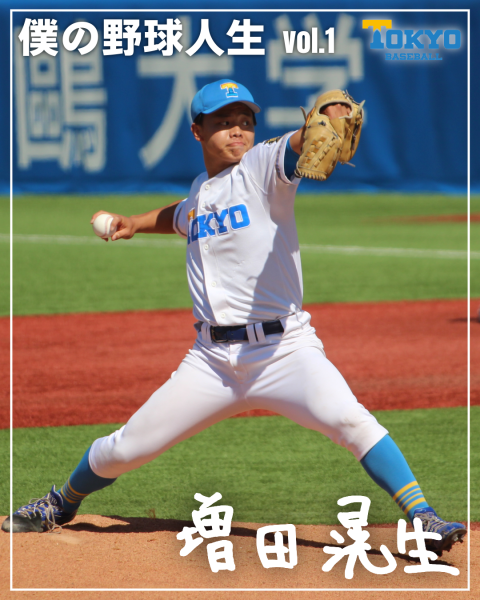

『僕の野球人生』vol.1 増田 滉生 投手

本日より4年生特集、『僕の野球人生』が始まります。

この企画では、ラストシーズンを迎えた4年生に1人ずつ、今までの野球人生を振り返ってもらいます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

『僕の野球人生』vol.1 増田 滉生 投手(4年/城北)

暦の上でも秋を迎えて、僕らをこんがり灼いた残暑も和らぎはじめた。

日没が日を追って早まるばかりか、日中でも僕らの影は長く伸びるようになっている。

秋季リーグ戦もすでに2カードを終え、熱狂の様相を見せる中、15年を数えた僕の野球人生の終わりまで、残すところ1ヶ月となった。

今後はもう炎天下で白球を追うことはないと知れば、ひとしきりの安堵が浮かぶ一方で、一抹の寂寥も胸に忍び寄る。

僕の野球人生における青い春は、果たして少年野球時代だった。

朝も昼も夜も分かたず、貪るように野球にのめり込んだ。

朝は公園のラジオ体操の音楽をバックに朝練と称してボールを投げ、放課後は帰宅後すぐに公園に向かう。日が落ちて薄暗くなっても、壁に友達に、飽きず球を投げ続け、夜はテレビ埼玉をつけ野球中継を見入った。野球バカ、三度の飯より野球が好き、滉生の頭は野球帽を被るためにある——散々言われ続けた文言は、東大に入る頃になってようやく聞かなくなった。

この頃は周囲より一回り小さな身体を目一杯に使い、入団したひばりヶ丘ヤンキースではキャプテンでエース、そしてごく稀に4番。チームも強く、順風満帆な野球生活だった。

中高の野球部の思い出は、夏のものばかりだ。

中学の時の集合1時間前トレーニング。夏休みの期間は練習開始の1時間前に集められ、城北中央公園の外周を走って、ひたすら腹筋・背筋・腕立て。ようやく練習が始まる頃にはすでにぐったりだった。

「返事は『はい』か『Yes』かだ」という顧問の冗談に対し、もちろん最後まで「Yes」と言う度胸を持ち合わせることはなかった。厳しい練習も逃げ出したいとは思わなかったが、合宿の“食トレ”だけはもう勘弁。食事で涙を流すのは、人生一度で十分だ。

高校の時の夏のトーナメント。1年次は、先輩たちの迫力ある締まった試合にブルペンで圧倒された。出ていくことはできないと思った。2年次の神宮登板と小山台撃破。成長と伸び代を胸に抱いた。最後の夏は暑さが一番の敵で、総力戦だった。夏の大会は、みんなの野球人生の終わりにふさわしい舞台だ。

秋という季節には、それほどの思い入れはない。盛夏の終わりの涼風はいつしか北風に移りかわる、捉えどころのない季節だ。

僕の大学野球もそんな感じだった。

3年半前の春、桜が咲いて、憧れだった東大野球部の門を叩いた。

志したきっかけは様々あったように思うが、特に母校城北の大先輩である有坂望先輩(H31卒)、伊藤和人先輩(R5卒)の背中は大きかった。城北が誇る伝説のOBとして“有坂先輩“というフレーズは、当時は中学の顧問から毎日のように聞かされていた(洗脳は成功を収めたようだ)。平成28年春、有坂勝利投手の一報は大きな騒ぎを引き起こしたが、当時はまだ事の重大さに気づかないほどには無知だった。

それでも、大学でも野球を続けるんだろうな、ということは何か運命的に決まっていて、それに身を委ねるように東大野球部に漕ぎつけたように感じる。

この漠然とした腐れ縁は今になってようやく薄れつつある。何も躊躇わずに、野球とはよい別れができそうだ。

難関入試を突破したはいいものの、辿りついた大学野球は寒々としたものだった。

野球が最重要のアイデンティティになってしまっていた自分にとって、これは何よりも厳しい現実だった。

スタンドから見えるマウンドは、その実際の距離よりも遥かに遠く、応援席で校歌やらなんやらを口ずさみながら突っ立っているのは、ある種の拷問のようだった。

徐々に影が長く落ち始めていた。

字義の通り、挫折とは、挫け折れることで、絶望とは、希望が絶たれることだと、妙に腑に落ちた。

成長の一途を辿っていたはずのピッチングは、見る影もなく下降曲線を描いた。

自慢だった伸びるストレートは、かろうじて記憶に残っている程度で、ジャイロボーラーとして一躍名を馳せた時代もそう古くはない。

じわじわと蝕まれていき、投げ方も狙いの定め方もわからなくなって、ブルペンではPK戦を展開し、もちろんOP戦(練習試合)のマウンドではストライクが入らなかった。自分が何をしたんだという八つ当たり的な思いとともに、長いイニングを守ってくれている野手の皆さんに対しては心苦しく、登板のたびに虚ろな目をしていたと思う。肩でも肘でも痛んでくれれば楽になれるのに、という思いが常に付きまとっていた。この頃のほとんどの試合で谷村さん(R7卒)がショートを守ってくれていて、ずっと励ましの声を届けてくれていた、そんな記憶がある。

しかし、何故こんな事になってしまったのだろう。分からなかった。理由も分らずに押付けられたものを大人しく受取って、理由も分らずに生きて行くのが、我々生きもののさだめだ——そう嘆く李徴の言葉が響き続けていた。

世の中には、3種類の人間がいる。他人の苦心に対して、理解に努めてくれる人。良くも悪くも傍観者でいてくれる人。そして、そんなものは実力不足だ練習しろと冷ややかな目で突き放す人。自分でも、そう簡単に片付けられたらいいのにと思っていた。

この実力不足だという鋭利な言葉は、当事者集団にとっては何よりも過酷だ。そんなことを平気で言ってくるのは、偶々そちら側に居続けた幸運の持ち主か、あるいは野球経験の乏しい素人であり、我が身をつねられたことがないために無自覚のうちに刃を振りかざしているに過ぎないのだろう。

もっとも自分も虎に成り果てる前は、こんな姿に自分がなるなんて想像もつかなかったし、他人の心情を推し量ることもなかった。

イップスという用語は広義の概念で、巷には色々な流言が飛び交っている。

昨年の夏だったが、駒場で研究している方の実験に被験者として参加した際に、イップス症状者の特徴であると考えられる過剰な神経活動がデータ上で明らかになってしまった。結局、誰に何を言われようがそう認めざるを得ない状況に収まった。

球を投じるという、幼い頃から慣れ親しんだ動作は無惨にも冒された。

視界がズーム・アウトされて余白部分ばかりになり、キャッチボール相手のどこを狙えばいいのかわからない……。どう投げようとも狙った通りに球が行くのがイメージできない。

手からボールが離れる感覚は失われ、まるで一掴みした泥を放り投げているかのよう……。泥はリリース前に手から飛び散っていってしまうが、いつ飛び散っているかも自分でもわからない。

当然のように、投じられたボールはあさっての方向に飛んでいく。

初めて、野球が楽しくないと思った。何のために今日も球場に向かわねばならないのか分からなかった。

逆説的に、自分は球を意のままに操るあの感触を、野球という多要素なスポーツに求めているのだと思い至った——チームとしての勝敗や個人としての活躍、そのような何もかもを超越して。自分にとって野球は、野球をするという行為のための行為だった。

再び光が差したのは、忘れもしない2年前の7月、東大球場での午後のOP戦の後、夕暮れの中開催された第一回“投げ感”会談だった。

その会談では、府川さん(R7卒)と菊地さん(R6卒)の立ち合いのもと、惨状に見かねた平田さん(R7卒)が、自身のピッチング哲学をもって、凝り固まったピッチング観をかなぐり捨てよと教え諭してくれた。広い意味での“投げる”という動作の習熟から目を背けず、“獣のように”——つまり余計な思考を介することなく、とにかく投げよと。必要なのは“投げ感”だと。

同じ頃に、身体運動に関わる勉強に興味を持ち始め、いわゆる“スポーツ科学”を初めて体系立てて学んだ。機能解剖学に始まりバイメカ、スポーツ生理学、そして身体運動制御論——ピッチングを考察する上で骨子となる学術的な知見を浅く広く学び、悔しくも平田さんが自身の経験から論じるピッチング哲学の裏付けを得続ける日々だった。

とりわけ有用だったのは身体運動制御論で、自分の“投げ感”を見つめ直し、投球という身体運動に対する誤解を徐々に解いていった。

これらの個人的パラダイムシフトを経て、大学野球後半戦は“投げ感”との戦いの日々となった。

この時期は「投げ感プロジェクト」と称して、振幅の大きな調子の波にも一喜一憂しながら、ひたすらボールを投げ続けた。それも硬球だけでなくサッカーボールからテニスボールまで、手に取れるボールは何でも投げた。午後のB練後に内野ノックを大田(4年/学生コーチ/都立西)と本岡(3年/学生コーチ/基町)と一緒に受けて、夜は野手の自主練に交じってバッティングピッチャーをさせてもらった。当初はバッピをさせてもらってもまともな球はほとんど行かなかったが、榎本(4年/外野手/渋谷幕張)や黒武者(4年/外野手/渋谷幕張)、工藤(4年/内野手/市川)と一応かつゆき、そして芳野さん(R7卒)と開智さん(内田開智さん/R7卒)はどんなにボール球が続いても、見逃すのも練習だからと嫌な顔ひとつせず打席で構え続けてくれた。

3度目の春を迎える頃からは、「投げ感プロジェクト」の効果も現れ始め、手応えもあってもしかしたらリーグ戦、というほどに調子が上向いた時期もあれば、再び収拾がつかなくなり周りに迷惑を掛けることもあった。

大体好調というものはリーグ戦開幕の2ヶ月前にやってきて、期待に期待を重ねさせた上で、不調というものはリーグ戦開幕の半月前にやってくる。嗚呼、城西国際大戦。嗚呼、東京情報大戦。

野球がうまくいかない時は気分もたいてい塞ぐものだが、3年の夏頃は当時Bチームで共に暗澹たる日々を過ごしていた同期たちが救ってくれていた。この頃は彼らと他愛もない楽しい会話ができる各自アップの20分だけが、日々球場に足を運ぶ理由になっていた。工藤や黒武者には有無を言わさず半強制的に自主練に連れ出された。彼らから受けた好影響はもはや語り尽くせないが、特に林(4年/学生コーチ/西大和学園)が提唱した”Hobbious”(ホビアス)という観念的な標語は当時のみんなを救ってくれたし、野球の根源的なところに立ち返らせてくれた。

秋を目前に控える1年前のこの時期、翌年の自分のピッチングに対しては期待と呼べるものは何もなかった。後輩の下宿に上がり込んで“おかいつ”を見せろという先輩(仮にHさん)や複数パターンの“ぼくじん”の原稿の添削をさせる先輩(仮にDさん)と共に、この“ぼくじん”を書き上げてささやかに引退してしまうことがなんとも魅力的に思えた。

自然と野球人生を振り返ることも増えていたが、この時期は野球に対して未練も何もなく、これ以上成長が見込めないところまで続けられて、なんとも幸せな野球人生だったなとひとり感傷に浸っていた。ようやくこの“ぼくじん”を執筆している今も、やはり幸せな野球人生だったと再びそう思う。

3度目の秋が終わり、部活外でも頻繁に遊んでいた平田さんや長谷川さん(R7卒)が華々しく引退していった。最高学年になり、同時に投手長に就任した。3年次まで全く実績を残していない投手が要職に就くのは、近年稀なことだろう。

投手長としては、既存の体制に少しずつ手を加えていった。新施策について投手陣の中で折り合いをつけたり、練習環境について野手側との妥協点を探したり、手間のかかる瑣末な物事は多々あった。それでも、下級生(中でも特に今春からAチームに上がった2年生投手たち)が一年前と比べて一回りも二回りも成長していく姿を見るのは、どこか親心に似た嬉しさや楽しさがある。あと一段登ることができれば大きく翔けるはずの、今はBチームで悔しさを噛み締めている投手たちも、来春以降神宮で投げる姿が見られたら嬉しいし、何よりもまずはそれぞれが、挑戦して良かったと心の底から思える大学野球生活を歩めたらと、ひっそり願っている。

冬が明けて球春が到来した。

春先でも雪が舞う長い冬だったが、時折差し込む陽光は汗ばむほどに暖かった。

個人としては、部内の実戦練習や強豪大学とのOP戦でも結果を残すなど、代替わりからずっと好調が続いていた。立場上もあり先発を担いたいと口には出していたものの、しかし本心としてはこの調子が開幕まで続くとは到底考えられず、来たるべき不調に備えて、もう期待も何もしないようにしていた。

それでも気がついたら、春季OP戦では部内で最多のイニングを食っていた。

そして気がついたら、春の開幕戦が目前に迫っていた。

「日はまた昇る」、「止まない雨はない」、あるいは「努力は必ず報われる、云々」というような楽観的としか思えない言葉は、言い回しを変えて様々存在する。だが今の自分にとっては幸運により生き残った者によるバイアスであるとしか感じられない。

一緒にBチームで燻っていた盟友たちや、人事を尽くせども道半ばで引退していった先輩方が多くいる中で、こうして自分が4年間のうちに一度でも日の目を浴びることができたのは、神様の御都合主義か、あるいは何か大きな偶然が重なった結果に過ぎないのだろう。

ともあれ、迎えた春の対早稲田2回戦。

栄誉ある先発投手として、神宮のまっさらなマウンドに登った。試合前の球場周辺でのアップ。両校の校歌が流れるなかでのキャッチボール。先発投手として自分の名前がアナウンスされるなかで投げたブルペン。親や友人らが陣取るバックネットの前での整列直前のキャッチボール。マウンドに上がれば並み入る強打者がこちらを睨むように見つめ、サードコーチャーにはよく見知った大西(早稲田大学/4年)の笑顔——鮮明に記憶されたこの日の情景は、瞼の裏にいつまで残っていてくれるのだろうか。

前日の雨のおかげか、当日は澄み渡るような鮮やかな青空のもと、両校の応援歌も耳に入らないほどに試合に入り込んで、杉浦(4年/捕手/湘南)めがけて腕を振るった。初登板初先発にしては、5回途中まで投げて自責点2と悪くない結果だった。友人知人、そしてお世話になった方々から温かな連絡をたくさんいただいた。

リーグ戦は続き、その後も先発投手としてマウンドに上がり、手応えを感じた好投もあればどうしようもない大炎上もあったものの、4度目にして初めての春を充実して終えた。

月並みだが、ようやく報われたと思った。

本当だったら下級生の頃からマウンドを任されて、チームのために、チームを背負ってという想いを胸に投げ続けられればよかったのだろう。それでも、3年間の煩悶も苦悩も、そして少年のようにずっと夢見てきた憧憬も、全てを還元できるのが六大学野球という舞台だった。

1年前に感じていた、ポテンシャルのほとんどはもう使い果たしてしまったかな、という気持ちは霧消していた。六大学の強打者と対峙して、あるいは好投手を目の当たりにして、ピッチャーとしての能力も投球術も、実はまだまだ伸び代だらけだった。

今年の夏は、春リーグで得た収穫と新たな課題に向き合って、多くの実戦経験を積むことができた。6月下旬に京都・吉田Gで開催された双青戦を皮切りに、初めて帯同したAチームの北海道・遠軽合宿と、その後の札幌での七大戦。帰京後の連日のOP戦に加え、水戸での六大学オールスター戦にも選抜していただき、忙しくも充実した日々を過ごした。

8月の怒涛の連戦の時期は過酷ではあったが、チームとしてはA戦・B戦共に好投が続き、投手陣の底上げの成果が見られ、投手長としての喜びを噛み締めた。個人としては思うように満足のいく投球はほとんどできなかったものの、札幌ドームでの登板や社会人チーム相手の無失点ピッチングといった嬉しい出来事もあった。

そしてなんといっても、六大学オールスター戦は他大学の選手らとの楽しく刺激的な2日間だった。スタンドからその活躍ぶりを観ていた彼らは、想像以上に気さくで誠実で、至近距離でみるプレーも格好良く輝いていた。小島大河(明治大学/4年)とバッテリーを組み、錚々たる顔ぶれにバックを守ってもらったあの1イニングは、僕の野球人生史で最も栄光あるシーンだろう。

残暑もようやく和らぎ、秋らしい野球日和が顔を覗かせるようになった。

僕の野球人生の節目がすぐ目の前に迫っている。この“ぼくじん”執筆という機会にようやく恵まれ、彩りに溢れた野球人生を振り返った。忘れたくない良い思い出も、清算できていない過去も、受け止められないほどの記憶の大波が押し寄せてきた。

古傷は未だ癒えてはいない。神宮のブルペンなんて大嫌いだ。某記事でも書かれた“変則的”なショートアーム投法も、牽制やフィールディングでは横投げのスナップスローなのも、極端に少なくなった直球の回転数も、全てあの苦悩と向き合い適応してきた“歴史”だ。

もしこの宿痾さえなければと、この期に及んで考えることがある。イップスさえなければ、どこまで自分の才を伸ばすことができたのだろうかと。躍動感の溢れる投球フォームから、快速球を投げ込んでいたかもしれない。ホップするストレートで強打者相手でも空振りを奪っていたのかもしれない。より長く、神宮のマウンドを堪能できたのかもしれない。ただ、浅ましくもこう考えてしまう性だからこそ、この運命を辿る結果となったのだと言われれば、その通りでもあるのだろう。

それでもふと4年間を振り返れば、限られた時間や環境、制約の中で、自ら下した小さな決断の一つひとつには、悔やむべきものはほとんどない。苦悩に正面から向き合って、時には目を逸らしつつ。特に心残りもないのは幸せな終末なのだろう。

あとは残る3カードで、最後まで生き残った数少ない”Hobbious”(ホビアス)組としての意地を見せるべく、僕の野球人生を紛れもないハッピーエンドで飾るべく、長年応援してもらったその恩を返すべく、できる限りの準備をして任されたマウンドを守り切るだけだ。

野球をこれだけ長く続けていて、旧友と球場で再会する瞬間が何よりも嬉しい。幸せなことに、六大学野球には母校城北の村上先輩(慶應義塾大学/R6卒)、中村先輩(慶應義塾大学/4年)、大西、土ヶ端(2年/捕手/城北)、井出(早稲田大学/1年)、貞包(慶應義塾大学/2年)だけでなく、ひばりヶ丘ヤンキースの後輩である浩成(広池/慶應義塾大学/3年)と真瑚(魚返/慶應義塾大学/2年)ら、数多くのかつてのチームメイトが在籍し、鎬を削り、励まし称え合った。今夏の双青戦では念願だった中島(京都大学/4年)との直接対決が叶い、互いの過去を振り返ればそれは至福のひとときだった。他にもリーグ戦の際には神宮球場に駆けつけてくれたり、応援や労いの連絡をくれたりする友人知人、お世話になった方々も多くいるのは、この上なく嬉しいことで、野球人生15年間に大きな意味を付与してもらえるようである。

野球というスポーツは、とても素晴らしいものだと思う。

六大学野球は節目の100周年を迎え、旧制一高にベースボールが伝来してからは150数年がすでに経過したらしい。高々四半世紀も生きていない僕らにとっては悠久を感じさせる時間を、歴史の大きなうねりにもめげず、偉大な先人たちから脈々と受け継がれてきたようだ。

大学に入ってからは、沖縄から北海道まで野球をしに出かけた。日本中どこでも野球を愛する人々がいるのは、考えてみればとても不思議だった。

普遍的な価値を持つ野球が、いつまでも人々に愛されていることを、一介の野球人として願うばかりだ。

恩送りという言葉がある。

好きな野球をずっとやってきた身として、家族や指導者の方々をはじめ、苦楽を共にしたチームメイトやどんな時も声援をくれたり見守ってくれたりした方々など、今まで本当に多くの方々に支えていただいてきた。野球は、決して独りではできないし成り立たない。僕の野球人生を応援してくださった全ての方々に、感謝の念でいっぱいです。おかげさまで、僕の野球人生は幸せなものでした。この場をお借りして深く感謝申し上げます。

野球が永久に素晴らしいスポーツであり続けるために、まだ見ぬ球児たちの野球人生が、笑顔に溢れる素敵なものになるために。僭越かもしれないが、野球界に対して少しでも恩送りをしていきたいと思っている。

令和の新時代を迎えた今なお、非科学的で、宗教じみた昭和的なものが野球界に旧態依然として蔓延っていることは一つの揺るぎない事実だ。多くの輝かしい“未来”が蝕まれていくこの現状は、傍観しているだけではいられない。

夏空に訪れた驟雨のごとく自分を苦しめたイップスも、“未来”を蝕む諸悪のうちの一つである。野球界においてイップスは、目に映るよりも、二つの意味で奈落の底に多発している看過できない問題である。野球界では実力こそが一つの正義であり、しばしばマイノリティ的立ち位置に押しやられ、周囲の理解も得難い事実も相俟って、孤独に向き合うかあるいは顔を背けるか、いずれにせよ当事者は激しい苦難に直面する。今でこそ自分もこうして文章に残せるほどに受け止められた。しかし当時は、それはアイデンティティの否定にも感じられてしまいそうで、自ら口に出すどころか、自分自身で認めることもできなかった。ようやく目を向けるようになってからは、同じ苦しみを味わった“仲間”と一息つく時間を持ったり、ネット上でアクセスできる体験記のようなものを読んで慰めや勇気をもらったりしていた。だからこそ、ギャップに——理想と現実のはざま、あるいはそれは神経科学的レベルでも——悶える人たちにとって、この文章も一縷の光になれば幸いである。

1ヶ月後にユニフォームを脱いでしまったら、今後しばらくの間は、野球というスポーツを、特に自分に栄光も挫折も与えてくれた、投球という側面から深く研究をしたいと考えている。

野球界に居座る多くのものに食い下がり、そんなもののために涙が流されることがないために。

世代を超えて、巡る季節のスパイラルが果てしなく続いていくように。

僕の野球人生はこれからも続く。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

次回は明日9/26(金)、持永悠介投手を予定しております。

主将

主将

前の記事

前の記事