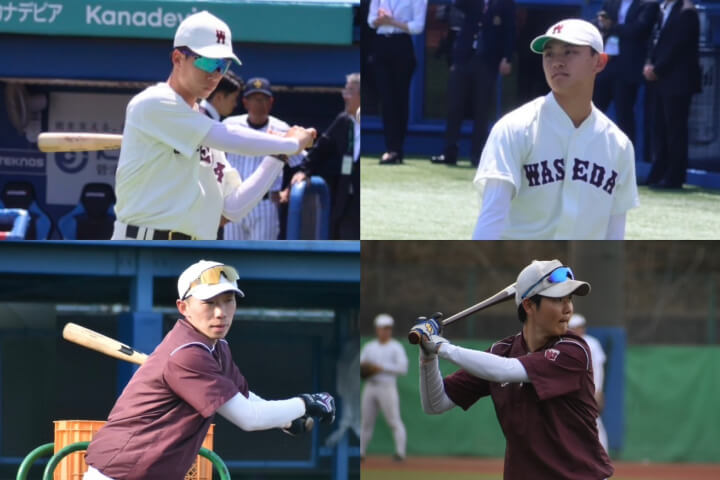

法政大学

法政大学

「長い人生の中の忘れられない2ヶ月にしよう。」そう意気込んで迎えた今シーズン。開幕週の立大戦はサヨナラ負け含む2連敗、早大には圧倒的力負けを強いられ勝ち点献上等、そんな中での東大、慶大への死闘の末の勝ち点、血の法明戦での善戦などそれはもう寝れない日々が続いた。だからこの世界は「怖い・楽しい・やめられない」なと日々考えさせられる濃すぎる2ヶ月間であった。ただ終わってみれば結果は4位。 これは弊部の六大学における立ち位置である。 春までの準備に驕りや慢心、準備不足があったに他ならない。ただ秋季リーグ戦優勝、明治神宮大会優勝を目標にする弊部に落ち込んでいる暇など無い。足りないものを模索し、如何にこの夏苦しめるか、追い込めるか、他五大学へ勝った日々を過ごせるかしかない。秋こそは最高の思い出の2ヶ月間へできる準備をこれから進めていく。改めまして今春はお足元の悪い中神宮球場において弊部への温かいご声援を賜り厚く御礼申し上げます。また秋の神宮球場へお越しいただき、弊部部員の成長した姿を感じていただければと思います。神宮にてお待ち申し上げております。(藤森創立)

東京大学

東京大学

この春のリーグ戦は10戦全敗という非常に悔しい結果となった。しかし、惜しい試合が多く、秋につながるシーズンだっただろう。特に渡辺(4年=海城)は、的を絞らせないピッチングでまさにエースいう活躍を見せた。ベストナイン経験者である中山(4年=宇都宮)、大原(4年=県立浦和)を中心とした打線は、何か起こるのではないか、と見るものをワクワクさせたことだろう。また、立教2回戦では松本慎之介(2年=國學院久我山)、江口(3年=海城)が試合を作り、荒井慶斗(2年=宇都宮)、秋元(2年=市川)がホームランを放つなど、下級生が活躍し、東大野球部の未来の明るさが窺える試合だった。杉浦主将(4年=湘南)率いるTEAM2025の持っているポテンシャルはまだまだこんなものではない。秋こそ六大学の台風の目となるべく、“惜しい”試合ではなく“勝つ”試合をする。(奥畑ひかり)

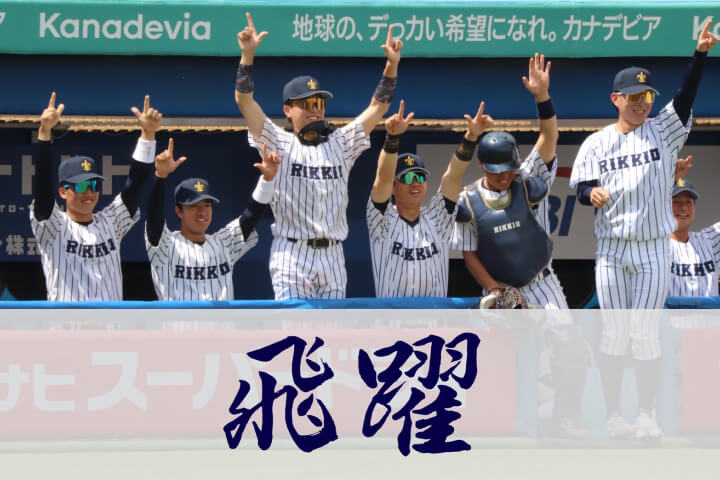

立教大学

立教大学

「飛躍」をチームスローガンに掲げ、冬季期間に鍛錬を積んで臨んだ今季のリーグ戦。結果としては、リーグ優勝が常に視野に入る戦いを続けながらも、「あと一点」「あと一勝」に届かず、惜しくも頂点には手が届きませんでした。しかし、チーム全体としては昨シーズンから確かな成長を遂げ、完全とは言えないまでも、“飛躍”に近づいた内容となりました。まず特筆すべきは、粘り強さの向上です。エース・小畠、安定した第二先発・田中優を中心に、投手陣が相手打線を粘り強く抑え、終盤に逆転やサヨナラ勝ちを収める展開が続きました。実際、今季8勝のうち3試合がサヨナラ勝ちと、最後まで勝敗の行方が分からない「粘りのチーム」としての強さを示しました。また、打撃力の向上も顕著でした。今季リーグ戦で三冠王に輝いた山形を筆頭に、どこからでも得点を狙える打線を形成。チーム打率は、昨秋の.213から今季は.284へと大きく向上し、得点力の底上げに成功しました。とはいえ、リーグ戦においては、「優勝」という結果こそが最大の目標です。“あと一球”“あと一点”“あと一勝”の重みを痛感した今季の悔しさを糧に、秋こそは打撃力と粘り強さを最大限に発揮し、必ずや優勝を掴み取ります。最後になりますが、今季のリーグ戦では温かいご声援を賜り、誠にありがとうございました。引き続き、秋のリーグ戦でも変わらぬご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。(大場 航誠)

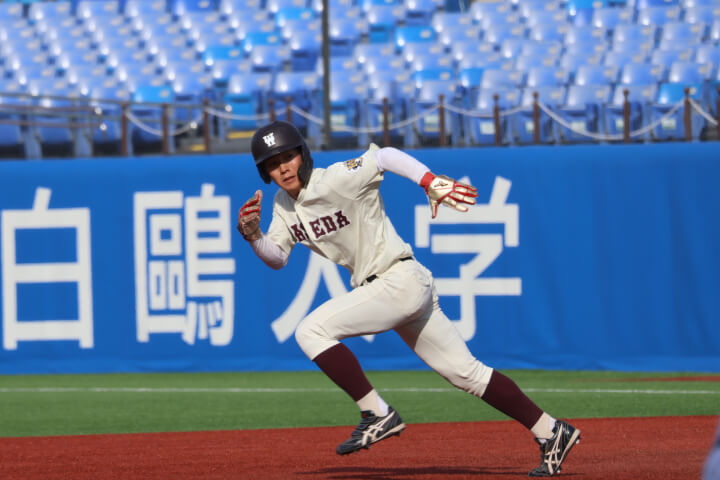

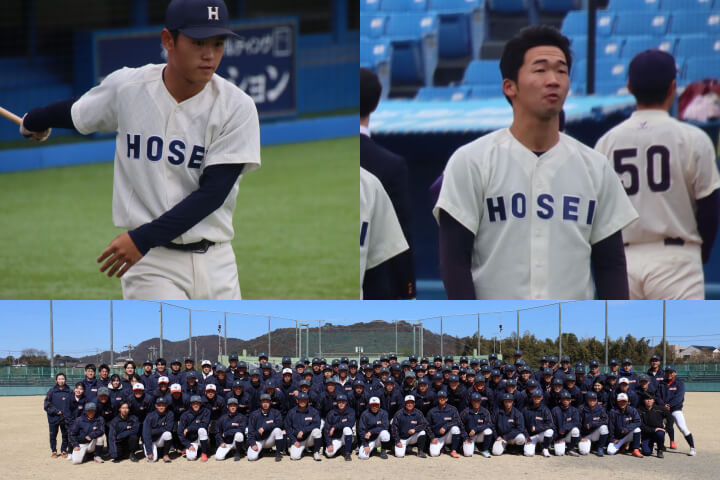

早稲田大学

早稲田大学

9勝4敗・勝ち点4で明大と首位に並び、迎えた優勝決定戦を制して『怒涛の5連勝』。優勝回数はリーグ最多となる49回目に達し、今季のリーグ戦は幕を閉じた。今季の成果は、走塁面と精神面における大きな成長である。走塁面では、リーグ最多の30盗塁を記録し、他校を圧倒。早稲田のランナーが相手バッテリーに与えたプレッシャーは計り知れない。新チーム始動当初から重点的に取り組んできた走塁面の強化が、今季の躍進を支えた。精神面においても、逆境に屈せず勝利を掴み取る粘り強さが光った。試合中にリードを許す展開も幾度となくあったが、そのたびに逆転勝利を果たした。シーズン途中には優勝確率7%であったが、そこからの大逆転劇は、チーム全体の精神的な成長を象徴している。安部球場には常に「負けるもんか」という強い想いが満ちていた。シーズン終盤には、新チーム発足以来、最も質の高い練習が積み重ねられていた。リーグ戦で得た手応えを自信に変え、日本一の頂を目指して全日本大学野球選手権大会での優勝を誓う。(北嶋晴輝)

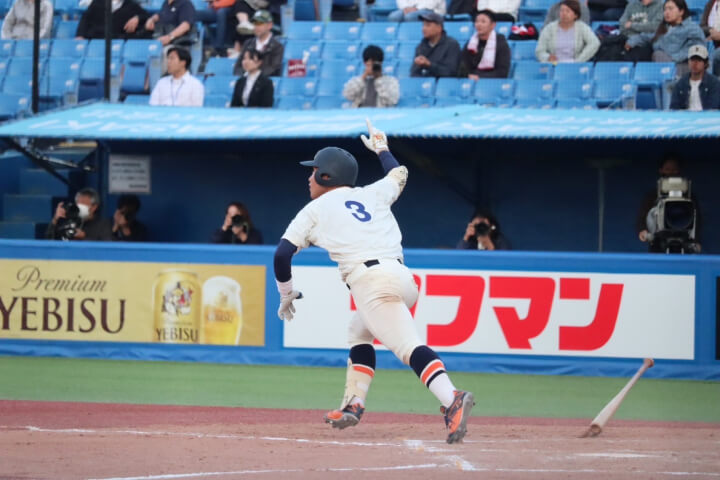

慶應義塾大学

慶應義塾大学

昨年の雪辱を晴らし、2年ぶりの優勝を目指した今季だったが、結果は5勝7敗2分の5位と悔しさの残るシーズンとなった。接戦をものに出来ず、防御率はリーグ4位、失策数は最多と、守備面での課題が浮き彫りとなった。一方で、攻撃面では大きな収穫があった。常松(4年=慶應湘南藤沢)、中塚(2年=智辯和歌山)らを中心に、計8人が本塁打を放ち、チームとしてはリーグ最多の15本塁打を記録した。また、今津(3年=旭川東)、小原(3年=花巻東)の1・2番コンビが3割越えの打率を残し、チームの元気印として打線を牽引した。その力強い攻撃を支えに、再び頂点を目指す準備はもう始まっている。このまま黙って終わる慶應ではない。勝ちきれなかった悔しさを胸に、夏の猛練習にすべてぶつけ、チーム外丸はさらに力をつけて戻ってくる。秋季リーグ戦での優勝、そして日本一へ――神宮に熱狂を巻き起こすのは、慶應だ。(田村早絵)

明治大学

明治大学

「奪冠」をスローガンに掲げて挑んだ春、結果は勝ち点4、2季連続となった早稲田大学との優勝決定戦では力及ばず、2位に終わった。4カードが3戦以降にもつれるなど、シーズンを通して苦しい戦いが続いたが、終盤での逆転、勝ち越しも多く見られた。最後まで誰1人諦めない思いが明治の粘りへと繋がった。最優秀防御率、ベストナインを獲得し、フル回転の活躍を見せた毛利(4年・福岡大大濠)を軸に、投手陣がチーム防御率1位の活躍。野手陣は宮田(4年・横浜)が打率.429の活躍で走攻守においてチームを牽引した。また、故障者の穴を埋めるべく、福原(3年・東海大相模)、友納(3年・福岡大大濠)、磯(2年・作新学院)などの新戦力が台頭するも、あと少しで届かなかった。1敗に泣いた今季の悔しさは、この夏の成長へと必ず繋がるだろう。さらにレベルアップをし、熱い応援をくださる応援団、ファンの皆様に恩返しを。2位では意味がない。秋こそは必ず天皇杯を奪冠する!(本岡里空)