東京大学

東京大学

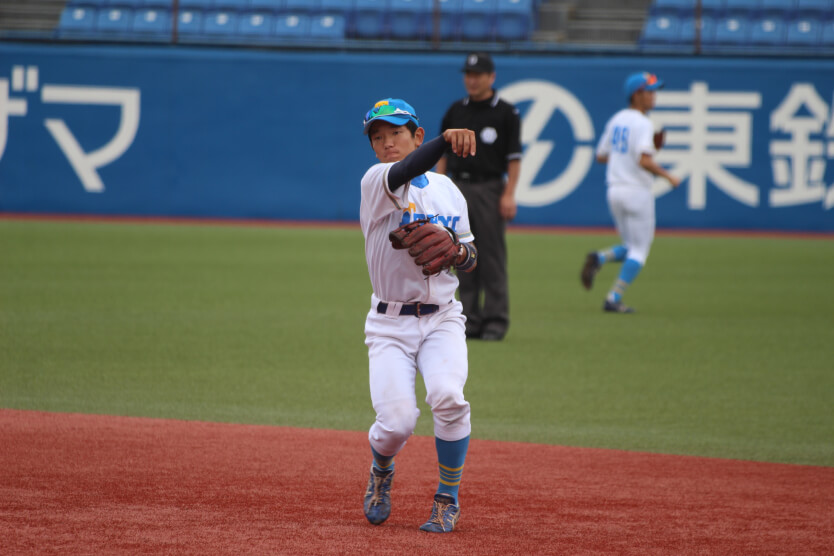

あれだけ努力しても勝てないのか。11月1日の東明2回戦。笠原(4年=湘南)が打ったフライを明治大学のセンターが掴んだとき、そう思いました。飄々と投げる明治大学の先発竹田投手の前に、最終戦と意気込む東大打線が打ったヒットは、石元(4年=桐朋)の放ったホームラン1本だけ。野球の残酷さを思い知らされました。東大野球部はこの秋季リーグ戦、9敗1分と勝利を掴むことができず、連敗脱出は果たせませんでした。3年前に見せていただいた勝利、そして勝ち点獲得という素晴らしい景色を、下の代へと繋ぐことができなかったのはあまりにも悔しく、申し訳ない思いでいっぱいです。それでもこれだけ届かないからこそ、この六大学という舞台で挑戦し続ける価値があるのだと思います。これまでたくさんの応援のお言葉やご声援をいただき、誠にありがとうございました。僕たち4年生は引退となりますが、今後とも東京大学野球部をよろしくお願い致します。

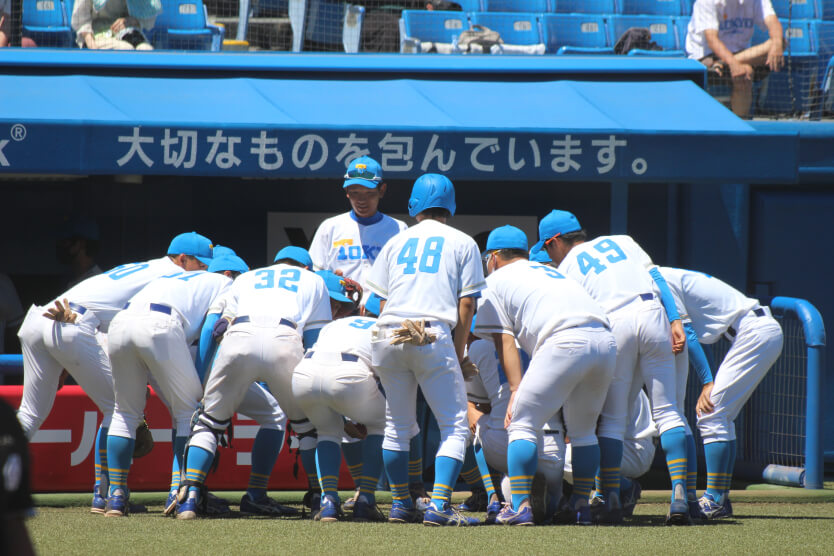

立教大学

立教大学

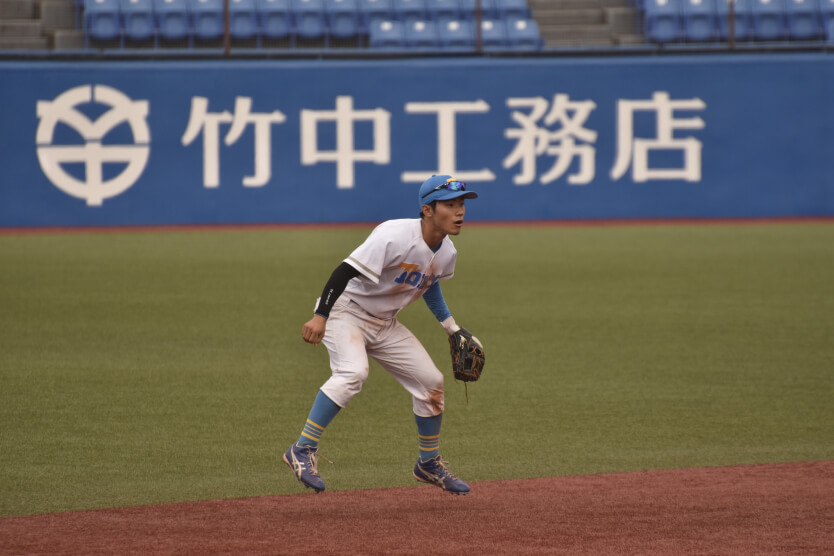

立大にとって、この秋はとても苦しいシーズンだった。開幕4連敗を喫し、東大一回戦も引き分け、二回戦でなんとか勝利を掴んだが、早稲田戦も1敗1引き分け、8試合で1勝しかできないという結果に、肩を落とす選手もいた。しかし、このままでは終われない、最後の最後に、絶対に一花咲かせ、有終の美を飾ろうと、気持ちを一つに臨んだ法大戦、1戦目は今季初スタメンの林中(四年=敦賀気比)の適時打や中﨑(四年=立教新座)、中川(四年=桐光学園)の好投で勝利を掴んだ。勝てば四位が確定する二回戦は、序盤に2年生の野手陣の活躍で試合を有利に進めると、最終回、主将宮慎太朗(四年=市船橋)のダメ押しタイムリーで試合を決めた。チームの為に誰よりも努力をした宮のタイムリーは、私にとっても一生忘れられない一打になった。これで四年生は引退となるが、素晴らしい最後を迎えることが出来た。同期のみんなには感謝の気持ちでいっぱいである。(髙橋嶺一)

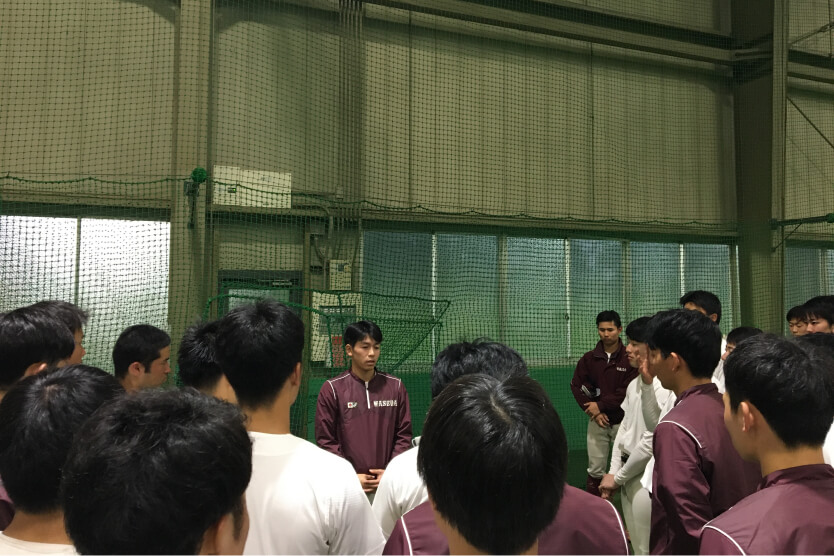

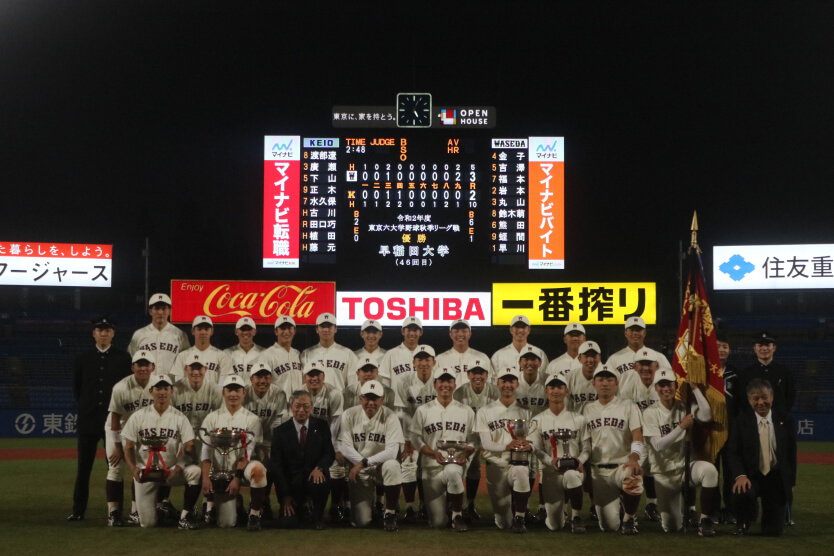

早稲田大学

早稲田大学

秋のリーグ戦を終えて、まずはリーグ戦を無事終えることができたことに感謝したい。今年はコロナウイルスという未曽有の事態により、リーグ戦が行えるかどうかわからなかった。しかし、六校が結束し何としてもリーグ戦を行えるように、日頃の生活の中で少しでもリスクを減らすように協力しながら取り組むことで無事行うことができた。特に春のリーグ戦は中止にすることなく実施できた大学リーグは東京六大学のみである。六大学が大学野球界におけるコロナ禍でのリーグ戦の基盤をつくることができたことを誇りに思う。来年以降もどのような形式でリーグ戦を行うかはわからないが、六校が結束すれば、どんな困難も乗り越えることができると確信している。(豊嶋健太郎)

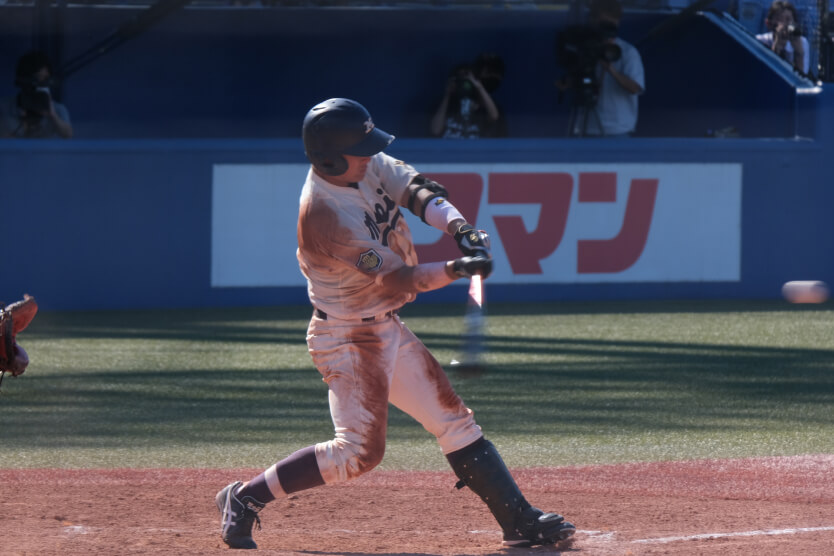

慶應義塾大学

慶應義塾大学

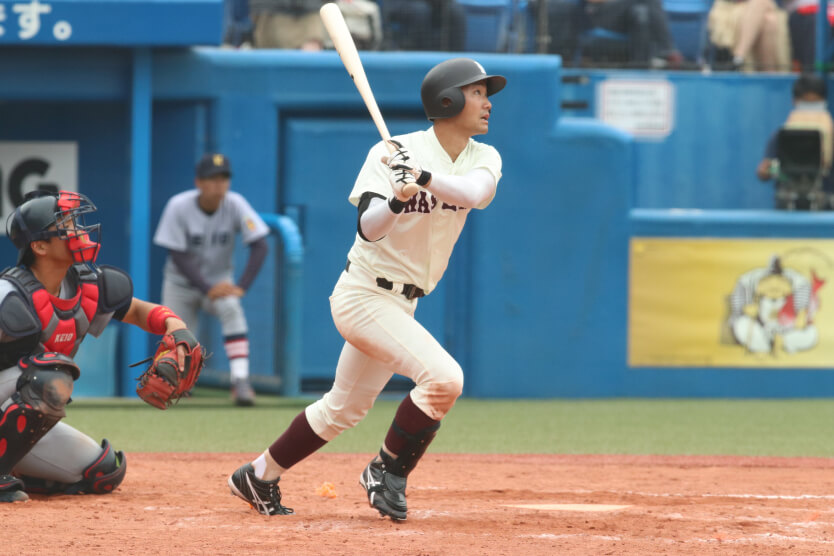

春2位の雪辱を胸に挑んだ秋だったが、あと1勝、あとアウト1つ届かなかった。東大戦から順調に勝ち星を重ね、第7週を終えて単独首位。試合を経るごとに確実に成長を遂げ、誰もが優勝できると信じて疑わないチームだったが、宿敵・早稲田の壁は高く、1球の重みをまざまざと見せつけられた。ただ、チームの結果はこれ以上ないほど悔しい一方で、4年生の活躍が光ったシーズンでもあった。スタメンにこそ名前は少なかったが、ここぞの場面での一投・一振りが勝利を手繰り寄せてきた。4年生の活躍なしにはここまで戦い抜けなかったことは間違いない。決して忘れることのできない壮絶な幕切れではあったが、このチームで勝てなければ悔いはない。天皇杯奪還は来年のチームに託した。(福田拓也)

明治大学

明治大学

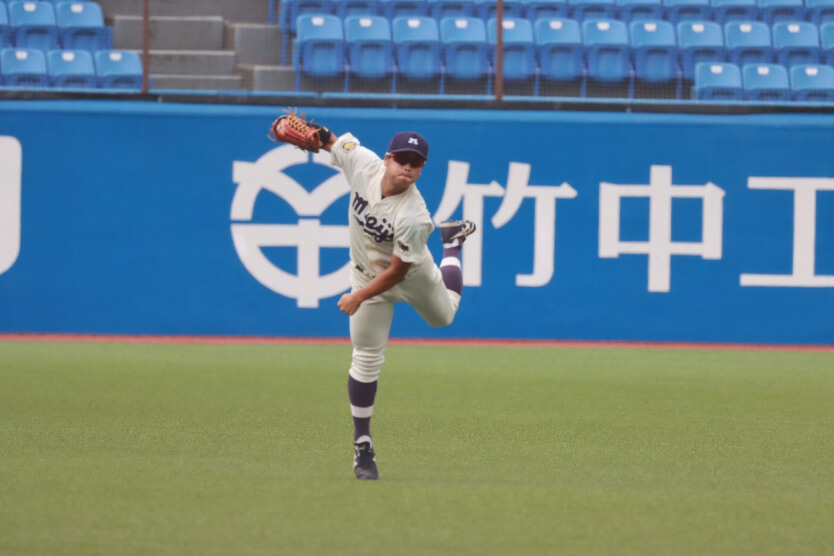

昨春5位からの逆襲を狙った今季。開幕は思い通りにはいかなかった。早稲田大学の早川投手相手に17三振を喫して完敗。春の悪い流れをそのまま引きずってしまうのではないか。そんな空気がチームにも流れた。しかし、ここから主将の公家響(4年=横浜)を中心に今年のチームの真価を発揮する。早稲田大学2回戦、3点を追う展開。粘り強い野球をし、追いつきこの試合を引き分けに持ち込んだ。この試合がターニングポイントとなり、その後は4連勝し迎えた慶大戦。ここまで健闘してきた投手陣が1球に泣いた。満塁ホームランを被弾し敗戦。優勝争いから後退した。最終成績は2位。悲願の優勝とはならなかったが、春のシーズンからチームが成長したことは間違いない。3年生以下の活躍もあった今シーズン。来年以降の明治野球にも目が離せない。(太田 空)

法政大学

法政大学

春の優勝から一転、5位。この秋は悔しいシーズンだった。しかし、この1年間を忘れることはない。この情勢の中で2シーズンとも開催出来たこと。神宮球場で野球をさせて頂いたこと。春、タイブレークで2試合勝ったこと。六大学最多46回目の優勝。秋、対早稲田大学1回戦での鈴木昭汰(4年=常総学院)と早川投手の投げ合い。神宮球場に響いた応援団の最後の校歌をグラウンドで聞いたこと。強く、強く記憶に残っている。青木監督、銚子助監督、149名の部員の「和」で駆け抜けたこの1年間は間違いなく「特別」だ。(福島駿樹)