早稲田大学

早稲田大学

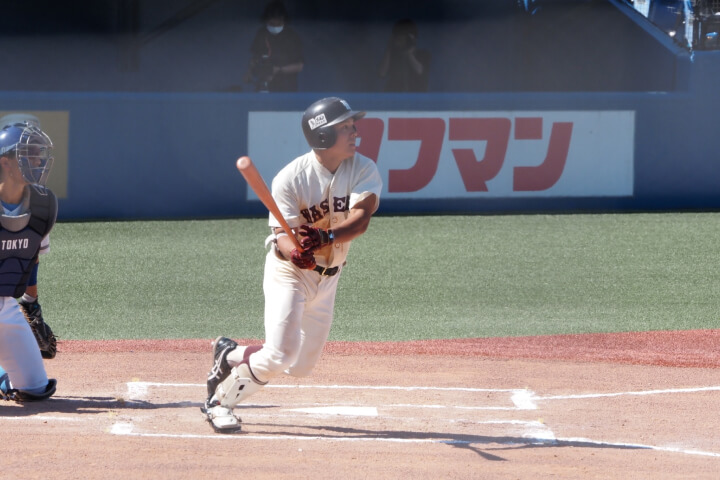

秋に限らずこの一年を通して、主将の中川卓也にMVPを与えてあげたい。高校時代に、春夏連覇という輝かしい実績をあげ、鳴り物入りで入部してきた彼は、もがき苦しみながらもラストイヤーは主将としてチームを引っ張ってきた。自身の成績が振るわない状況であっても、チームのため仲間のために声をかけている姿は、まさしく「主将の姿」であった。優勝の可能性は無くなってしまったが、早慶戦で「早稲田の誇り」を胸に、主将として輝く中川卓也を最後まで見ていただきたい。そして、4年生の集大成として、必ず早慶戦で勝利して有終の美を飾りたい。4年間ありがとうございました。(岩井寛汰)

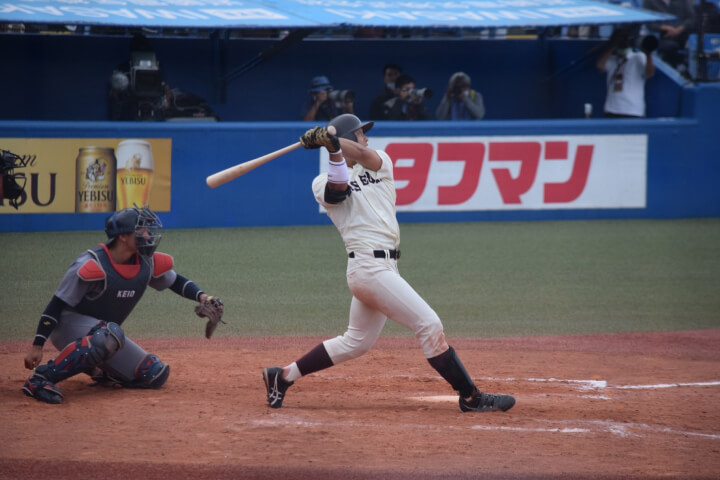

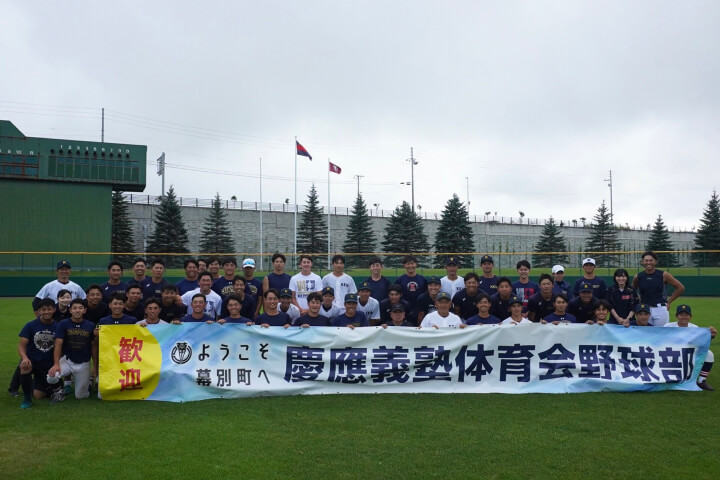

慶應義塾大学

慶應義塾大学

下山悠介(4年=慶應)がこの秋のMVPだ。1年間通してチームのあるべき姿と目指している目標に向けて休むこと無く前を向いて走り続けてくれた。夏のオープン戦では大差で負けてしまうような試合が何度もあった。誰も途中で投げやりになったり諦めたりしなかったのは下山が常に前を向いて走り続けてくれたからだ。また、「チャンピオンにふさわしいチームになろう」と細かい所まで気を配ることのできる人間力のある集団を追求した。秋のリーグ戦でも紆余曲折はあったが、1つ1つ勝点を積み重ねることができたのは夏場に身につけたこのタフさによるものである。最終カードの早稲田との対抗戦でもやることは同じである。下山を始め、4年生を中心に一丸となって相手に向かっていく。(服部昂祐)

明治大学

明治大学

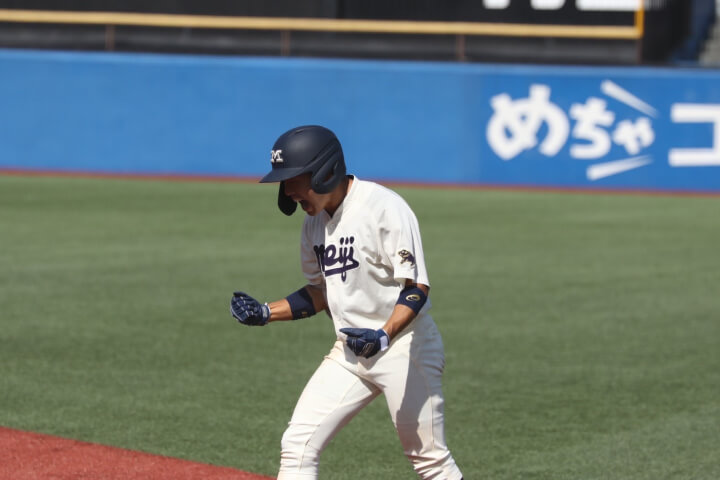

主将・村松開人(4年=静岡)が明大のMVPだ。春は怪我の影響もありリーグ戦にはわずかな出場にとどまったが、精神的支柱として天皇杯奪還に導いた優勝の立役者だ。今秋には春の試合に出られなかった悔しさも晴らすかのように不動のリードオフマンとしても躍動しチームを牽引した。リーグ戦最終ゲームとなった立大2回戦を終えて、涙を流している姿は心打たれた。誰にも計り知れない「10」番の重圧がかかっていたことは間違いない。春のリーグ優勝、秋の優勝争いは多くを語るタイプではない彼が個性派揃いを束ねた功績と言えるだろう。ありがとう、そしてお疲れ様。個人としても結果を残し続け、9勝2敗1分の勝ち点4で全てのカードを終え、第9週早慶戦を残し春秋連覇に向けて望みを繋いだ。望みを信じて名実ともに“日本一のキャプテン”にする。(鈴木一真)

法政大学

法政大学

この秋、そしてこの1年間を通じて法政の背番号10を背負った齊藤大輝(4年=横浜)がMVPである。主将としてチームを引っ張っていくことになったこの1年間、彼自身、納得のできる結果がなかなか出なかったと思う。苦しい1年間であったはずだが、どんな状況でも、感情を表に出す事があまり無いため、いつも冷静で毅然とした態度が、チームに安心感を与えていた。またこの1年間、常にチームのことを考え、思いやりのある発言でチームを支えていた姿は、選手全員が印象的に感じていたに違いない。「今年のチームは良い雰囲気だね。」と言っていただくことが多くあったが、それは間違いなく、齊藤のチームづくりのおかげであると思う。私自身も主務として彼に沢山助けられた。次のステージでの活躍も楽しみであり、またこの法政大学での経験が、2年後の彼をより強くさせてくれるはずである。(宮本ことみ)

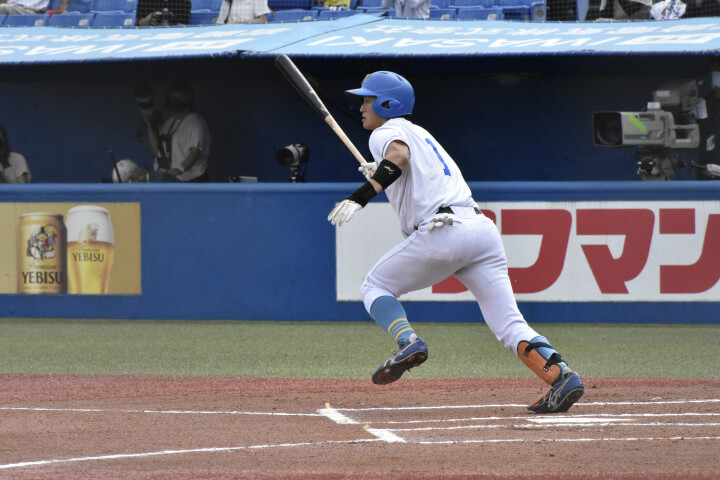

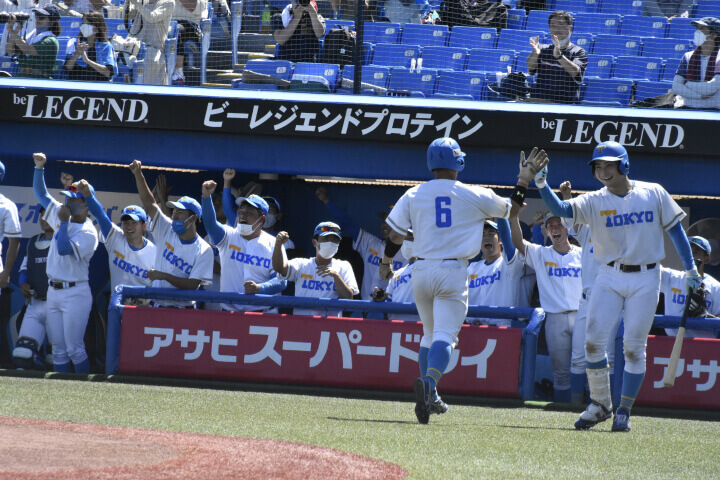

東京大学

東京大学

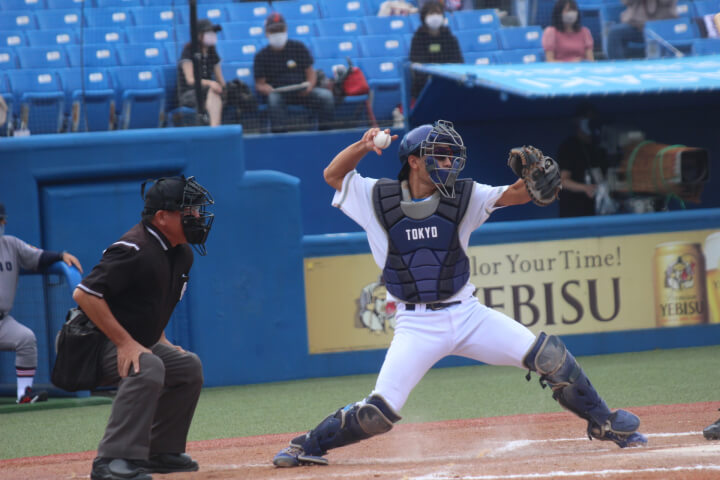

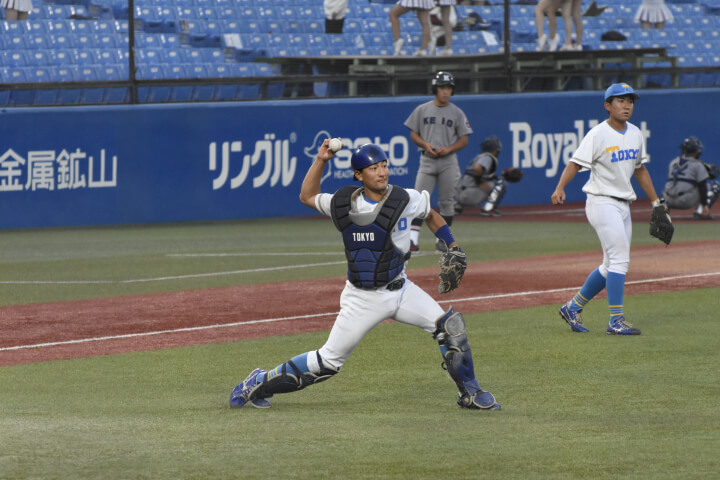

この秋のMVPとして、主将でありかつ捕手というチームの命運を握るポジションで重責を担った松岡泰希(4年=東京都市大付)の名前を挙げたい。この秋は打撃面においては苦戦の続く日々だったものの、守備面でタイプの異なる11人の投手をリードして扇の要としての役割を果たした。他五大学の強力打線を相手に東大が戦うためには、競った展開に持ち込む守備が当然重要であり、かつその難易度は大きなものであるが、その中心にはいつも松岡がいた。最終週までもつれ込む優勝争いを演じている慶大から1勝、明大から引き分けをもぎ取ることができたのも粘り強く守りから生まれたものだと言える。松岡、1年間お疲れ様。そしてありがとう。(田中平祐)

立教大学

立教大学

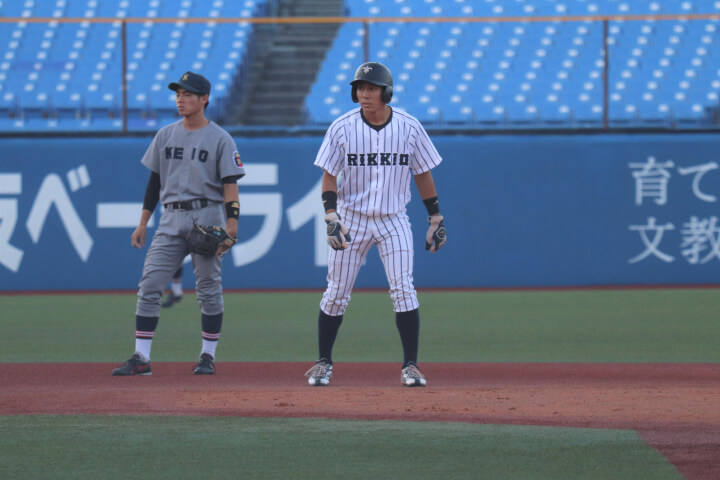

立大のMVPにはキャプテン山田健太(4年=大阪桐蔭)を挙げたい。1年春にリーグ戦デビュー、スタメン獲得を果たすと、当時から不動の4番としてチームを引っ張ってきた。そして最上級生となった今年度は立大の主将として、夏には大学日本代表の主将として、常にチームの先頭に立ってきた。彼の特筆すべき点は、入部当初から大阪桐蔭最強世代の一人として、さらには誠実な立ち振る舞いとその甘いルックスによって、下級生の頃から多くのファンやメディアに注目され、常にチームの顔としての自覚を求められてきたということだ。特にこの1年間に関しては周囲からの期待や求められるものと、それに対する自身やチームの成績との狭間で、目には見えない多くの重圧、重責と戦ってきたと思う。無論このプレッシャーを計り知ることはできないが、しかしそのようなことを感じさせることなく、むしろどのような状況であっても精神的柱としてチームを支え努力する姿はとても印象的だった。私自身、マネージャーという立場でありながら悩みを相談したり頼ったりすることも多く、彼の言葉に何度も救われてきた。それだけ彼の存在というのは私たちチームメイトにとって大きなものだった。今年のRIKKIOは山田を中心とした、人に恵まれた最高のチームだったと思う。健太、お疲れ様。本当にありがとう。(大河原すみれ)

応援席から

神宮六景

平成2年の春季リーグ戦の早慶戦は勝ち点を取った方が優勝という12年ぶりの早慶V決戦になりました。早稲田にとっては15シーズンぶり30回目の優勝を目指す早慶戦です。

1960年の伝説の早慶六連戦から30年を経て、早稲田は石井連蔵監督、慶應は前田祐吉監督が再び優勝をかけて戦うということもあり、テレビやスポーツ新聞でも大きく取り上げられて、神宮球場は3日間とも超満員になりました。

第1戦のプレイボールの審判の声とともにスタンドから「オオオーーーーー」という大歓声が沸き起こりました。先発マウンドに立っていた私の頭上から球場全体に包み込まれた大歓声が降ってくる感覚になりました。こんな感じは初めてだと思いながら、投じた1球目をライトスタンドに運ばれました。球場の雰囲気が一変しました。早稲田の1塁側は静まり返り、慶應の3塁側からはさらに大きい歓声が起こりました。慶應の声の風圧はマウンドに立っている私がぐらつくくらいすごかったです。

その後は落ち着きを取り戻し、4対3で完投勝利しました。2戦目は慶應が勝ち、3戦目の優勝決戦を迎え、私は再び先発としてマウンドに上がりました。

石井連蔵監督からは「早稲田のエースたるもの先発完投。途中で代えたりしない。マウンドで困った時は魂を投げよ。」と言われてきました。これまで先発した試合はすべて完投してきたのですが、この試合は7回表、3対3、ワンアウト満塁というピンチを背負い、力尽きました。代わった1年生の大越投手が見事に1球で5-2-3のダブルプレーに打ち取りピンチを脱してくれました。その勢いで早稲田は3点取り、6対3で勝って優勝しました。

超満員の神宮球場で早慶戦ができたこと、そして優勝できたことはとても良い思い出です。

(早稲田大学 平成3年卒 市島 徹)