明治大学

明治大学

明治大学のこの秋のMVPは、主将・木本圭一(4年=桐蔭学園)だ。秋季リーグ戦ではサードとして全試合にスタメン出場し、声かけや姿勢でチームを鼓舞し続けた。ラストイヤーに掲げたスローガンは「奪冠」。3人の副将とともに覚悟を胸にチームづくりに励んできた。個性豊かな「十人十色」のこの代をまとめ上げることは決して容易ではなかったが、仲間への想い、そして1試合にかける情熱は誰よりも強かった。後輩にも積極的に声をかけ、チーム全体の雰囲気を支える存在でもあった。優勝を決めた早稲田大学との2回戦では勝利を引き寄せるタイムリーヒットを放ち、1点に貢献した。打撃に苦しんだシーズンではあったが、今季の優勝は間違いなく、木本キャプテンの強い牽引力の賜物である。チーム木本として活動できる期間を、存分に楽しんでほしい。 (加藤珠海)

法政大学

法政大学

弊部の今秋MVPをあげるとするならば、丸山陽太(4年=成東)だ。今季は残り1週を残して8試合・31回1/3、防御率2.59(10月24日時点)を記録。先発・中継ぎ・抑えと大切な場面で必ずマウンドを任され、与えられた役割を全うした。3年春の鹿児島キャンプでの怪我を機にTJ手術を決断。長く厳しいリハビリを経て迎えた今秋は、彼にとって待望の復帰シーズンだったと言える。その投球は、チームスローガン《執念》を体現するものであり、度重なるピンチでも腕を振り抜き、法大を幾度も救った姿は、まさに執念そのもの。リーグ戦を通じて、球数・投球回ともに自己最高を更新し続けた丸山。努力と覚悟のすべてを注いだこの秋の投球は、法政大学野球部のMVPといえるだろう。チームのために腕を振り続けてくれてありがとう。(藤森創立)

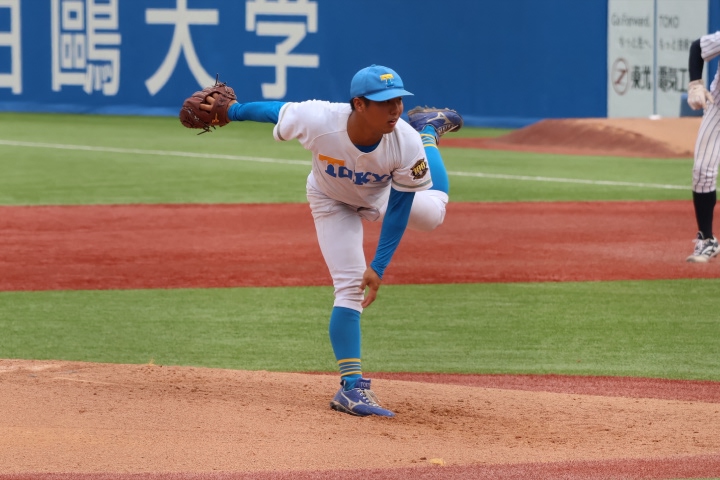

東京大学

東京大学

今季2勝を挙げた松本慎之介投手(2年=國學院久我山)がMVPだ。高校時代は選抜ベスト4で、甲子園と東大野球部で勝利した投手はなんと91年ぶりの快挙である。春は中継ぎとして無四球の投球を見せ、夏のオープン戦では先発で好投を続け信頼を勝ち取った。私はスカウト担当として彼を高校時代から知っているが、彼は現役時代共通テストで足切りから、一浪で逆転合格した胆力の持ち主だ。抜群の制球力も持ち味だが、そのメンタルも彼の強みである。今後もその相手をねじ伏せる投球で、勝利を量産してほしい。(奥畑ひかり)

立教大学

立教大学

今季の秋のMVPとして、主将の西川侑志を推薦する。彼の最大の魅力は力強い打撃であるが、今季は打率2割前後と、決して満足のいく結果を残すことはできなかった。しかし、西川主将の真価は、むしろこの苦境において発揮された。彼は自身の成績に埋もれることなく、常にチームを最優先に考え、全員の先頭に立ち続けた。今季を振り返ってみると、一時は優勝の可能性を残しながらも、大一番での敗戦によりチームのモチベーションや雰囲気が沈滞しかけた時、彼のリーダーシップが光った。西川はチームメイトを力強く鼓舞し、チームを最終戦まで決して諦めずに戦い抜く集団へと変貌させた。この主将の「チームファースト」の姿勢に加え、副将の鈴木唯斗と吉野蓮がそれぞれひたむきに練習を重ねる姿を常に周囲に見せたことで、チームに素晴らしい相乗効果が生まれた。その結果、昨年と比較して自主練習に取り組む選手が圧倒的に増加した。野球は自主練習をした選手が即座に、そして必ず結果を出せるほど簡単な競技ではない。しかし、この西川世代の諦めない努力の文化は今後も受け継がれ、必ずや選手個々の成長、そしてチーム全体の好転という形で未来に結実することを願っている。(大場航誠)

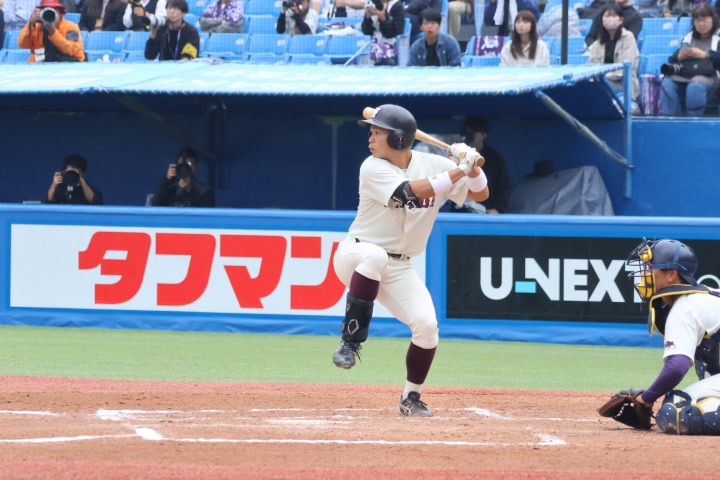

早稲田大学

早稲田大学

この秋、早大のMVPは主将・小澤周平(4年=健大高崎)しかいない。新チーム発足時から小澤主将のもと、「勢い」をテーマに掲げ、チームを一つにまとめ上げてきた。4連覇を目指して迎えた秋季リーグ戦。3カード目の法大戦では惜敗し、勝ち点を落としてしまった。下を向く選手が多い中、小澤だけは決して諦めなかった。早稲田の力を信じ、チームの結束力を高めるために率先して行動し続けた。優勝の可能性を残して迎えた明大戦では、思い届かず惜しくも2連敗。優勝の望みは完全に潰えた。それでも小澤は、最後の早慶戦に向けて「チームの完成形」を作り上げるべく、全力を注いでいる。どんな状況でもチームを牽引し続けるその姿は、まさに早稲田のMVPにふさわしい。ラストシーズンはいよいよクライマックスを迎える。早慶戦まで、残された時間はあとわずか。小澤が作り上げたこのチームが、宿敵・慶應を相手に2連勝を収め、神宮球場で“最終形態”を披露する姿を、ぜひ見届けてほしい。(北嶋晴輝)

慶應義塾大学

慶應義塾大学

慶應のMVPは外丸東眞(4年=前橋育英)である。1年春のシーズンから先発として登板し、2年秋シーズンにはエースとして6勝、明治神宮大会決勝では完封勝利でチームを日本一へと導いた。そして今秋のシーズンには通算20勝を達成。慶應が誇る大エースである。また今年は主将としてチームを牽引。毎日欠かさず体幹トレーニングやストレッチに取り組む彼の姿は選手の鑑であり、彼のストイックな姿に誰もが心を動かされる。3年次には怪我による不調もあったが、「外丸で負けたら仕方がない」と言われるまでチーム全員から信頼されている大黒柱だ。マウンドでは表情を変えない外丸だが、リーグ戦で勝利しスタンドに挨拶する際には柔らかな笑顔を見せる。その笑顔にもぜひ注目してほしい。学生最後の登板は伝統の早慶戦。慶應のエース外丸が必ず勝利へと導いてだろう。(勝野淳)

応援席から

慶應スポーツ新聞部

昨秋、今春と2季連続でリーグ戦5位という悔しい結果が続いている慶大。秋季リーグは法大戦から幕を開けた。初戦では7回まで無安打に抑え込まれながらも、終盤3イニングで7点差を追いつく劇的な展開を見せた。2回戦では延長線の末に惜敗、3回戦も逆転できず、開幕カードの勝ち点を逃した。続く明大戦では強力な投手陣を攻略できず、奪った得点はわずか1点。悪い流れのまま迎えた東大戦では初戦を落としたが、2、3回戦で立て直し、待望の勝ち点1を手にした。2年ぶりのリーグ優勝は逃したものの、早慶戦前最後の立大戦では接戦を制し、勝ち点2で最終カード・早慶戦に挑む。

投手陣は、ラストシーズンを迎えるエース・外丸東眞(環4=前橋育英)と、来季の柱として期待される左腕・渡辺和大(商3=高松商業)が軸。ともにリーグ序盤は苦しんだが、東大戦以降復調を見せている。また、小川琳太郎(経4=小松)をはじめとする豊富なリリーフ陣が多くのピンチを凌いできた。特に坂中大貴(商4=高松商業)はラストシーズンでリーグ戦初登板を果たし、今春デビューした水野敬太(経2=札幌南)は立大戦で6イニング無失点を記録。さらに、鈴木佳門(経1=慶應)、熊ノ郷翔斗(環1=桐蔭学園)が神宮デビューを果たし、来季への明るい材料となった。

野手陣は、スタメンの入れ替えが続く中、主砲・常松広太郎(政4=慶應湘南藤沢)が法大戦から東大戦にかけて毎試合安打を記録するなどラストシーズンの意地を見せる。打撃の中心である今津慶介(総3=旭川東)、渡辺憩(商2=慶應)、中塚遥翔(環2=智辯和歌山)は不振が続くものの、勝負どころでは一発を放つ長打力を秘めており、相手にとっては脅威となる存在だ。また、今秋全試合に出場している竹田一遥(環1=聖光学院)は1年生ながらチーム2位の打率を誇り、ルーキーの勢いが打線に新たな活力をもたらしている。

いよいよ"チーム外丸"が第8週の早慶戦で最終章を迎える。今季は幾多の苦しい試合を乗り越え、終盤戦に強い慶大の粘りに注目が集まる。昨秋の早慶戦では、リーグ5位が確定していた中で、早大から2連勝を飾った。あれから1年、ついに"チーム外丸"の集大成を示す時が来た。スローガン「DOMINATE」のもと、神宮を再び"支配"せよ。

(河合亜采子)

神宮六景

私は、明大OBの河村実義先生、川口啓太先生、亜大OBの磯口洋成先生らが指導した江戸川学園取手高校に入学しました。当初は帰宅部でしたが、姉の担任だった野球部顧問の熱心な誘いにより、途中から野球部に入部しました。甲子園を目指せるようなチームではありませんでしたが、神宮球場で亜大の試合を観たことで、「大学で野球を続けたい」と思うようになりました。

早大を志したきっかけは、平成2年春の優勝と、平成4年春に大森篤さんが首位打者を獲得した新聞記事を見たことです。高3秋から浪人時代にかけて神宮球場に何度も通い、ガイドブックに載る先輩方の名前や出身校を覚えました。

早大野球部には捕手として入部しましたが、2年生に上がる直前に監督室に呼ばれ、着任間もない佐藤清監督から「明日からマネージャーをやってくれ」と言われました。自分がこのチームに貢献するには、選手ではなく裏方としての活躍なのだろうと思い、その日をもって選手を引退しました。

2年生マネージャーとしては毎朝、寮1階のトイレ清掃や監督のスパイク磨きのほか、あらゆる動きをして仕事を覚え、相田暢一先輩理事(当時)から可愛がっていただきました。またネットや携帯も未発達な時代、学生向け広報誌に記事を投稿して神宮球場への来場を呼びかけたり、残ったパス券は手紙を書きまくり電話をかけまくってさばき、OBの力も借りて収入を5割増にしました。また推薦入学希望者にはSPIの解説、小論文の添削、模擬面接を行い、全員合格につなげました。

4年間で優勝には届きませんでしたが、6校の同期たちとは今も連絡を取り合っています。人生においてかけがえのない仲間です。

卒業後、亀田健先輩理事(当時)から連盟の公式記録員を打診され、以来40季に亘り、この任務を続けています。歴代の早大OB公式記録員は、飛田穂洲、小川正太郎、中島治康といった野球殿堂入りの大先輩方がおり、私は10人目。飛田氏の19年を超え、早大OBとしては最長となりました。

これからも選手のプレーに敬意を払い、ルールを守り、スコアシートを読む皆さまにとって読みやすい丁寧な記録と、公平なジャッジを心がけていきます。

また健康である限り、これからも東京六大学野球を支え、盛り上げていきたいと思っています。

(早稲田大学平成10年卒 相澤佳則)